التجسد الإلهي واتحاد اللاهوت والناسوت – بحث آبائي – كارلوس عايد

التجسد الإلهي

لقد تأثر القديس كيرلس بفهمٍ صوفيٍ (مستيكيٍ) رائعا وعميق لقدره الله الكائنة فيه، تلك القدرة التي تجعل تجسد الله الكلمة هو السبيل الوحيد والأهم الذي من خلاله يختبر الإنسان المسيحي حضور الرب وأثار نعمته وفاعليتها الإلهية.

يقول القديس كيرلس: إن الهراطقة يقولون إن الكلمة الله لم يصر جسدا، أي لم يولد بحسد الجسد من امرأة، ويبطلون بذلك تدبير الخلاص، لأنه إن لم يُخلي الكلمة ذاته ويأخذ ما يخلصنا بسبب محبته للبشر، ما كان في إمكاننا أن نكتسب كل ما له ونظل مقيدين بقيود فقرنا وباللعنة وبموت الخطية. لأن تجسد الله الكلمة أبطل كل ما حل بالطبيعة البشرية من لعنة ونتيجة.

إذن لو اقتلعوا جذر خلاصنا، وهدموا أساس رجائنا، ما الذي يبقا معنا بعد هذا؟ لأنه كما قلت إن لم يصر الكلمة جسدا ما كانت قوة الموت قهرت ولا الخطية أبطلت بأي طريقة وظللنا نحن مقيدين بسبب عصيان الإنسان الأول “ادم” بدون أي إعادة تجديد الذي هو تغيير للأفضل بواسطة المسيح مخلص الجميع. [1]

نجد اللغة عند نسطور تظهر مفهوما أوليا عن الفارق بين اللاهوت والناسوت، بمعني انه من الممكن للذهن المسيحي عند قراءة أو سمع تلك الألفاظ أن يقدر مدي دخول الإله في علاقة شركه وقرب مع البشرية. لذا أن ألفاظ نسطور عن” المصاحبة” لم تكن دقيقه وكانت مشوشه حول تلك المسألة الخاصة، بما إذا كان “يسوع البشري” الله أم لا.

حيث يفهم من كلامه عن المصاحبة التامة للعنصر اللاهوتي والبشري، أن الله والمخلوق مختلفان اختلافا جذريا، بمعني أن الله اللوغوس الذي صاحب الطبيعة البشرية هو الله بالكامل لا يحده ولا يعوقه بشريه يسوع. فبالنسبة لنسطور كانت الحياة البشرية للإنسان يسوع “مشتركه بعض الشيء” مع اللوغوس بالمصاحبة، لكنها ليست تلك الحياة التي تتسيّد عليه أو تخضعه بأي شكل.

ويقولون إن الكلمة اتّحد بهذا الإنسان بطريقة جديدة جاعلًا إياه يذوق الموت وفق ناموس البشر، ويقيمه من الموت مصعدًا إياه إلى السماء وواضعًا إياه ليجلس عن يمين الله (انظر أف ١: ٢٠- ٢١)، هكذا صار فوق أي رئاسة وسلطان وقوة وربوبية، وأيّ اسم ليس فقط في هذا العالم بل في الدهر الآتي، إذ هو في مصاحبة لا تنفصل مع الطبيعة الإلهية، وقد ارتضى أن يسجد له من كل الخليقة، الخليقة كلها تقدم العبادة له بصلة ذهنية لله»

لذلك تعاليم ق. كيرلس عن التجسد يسير في اتجاه مضاد لما يقوله نسطور، لأنه وجود مفهوم (الشركة أو المصاحبة) تعليم يتنافى مع التقليد المسيحي المستلم في نقطتين:

الأولى: بحيث ذلك يجعل هناك قليلا من التمييز بين يسوع وبين أي من الأنبياء القدامى الذين يمكن أيضًا أن يقال عنهم إن الله يلهمهم ويوحي إليهم أو إن الله يسكن فيهم.

يقول ق. كيرلس: أن الهراطقة دائما ما ينزلقوا لمثل هذا المستوى من الجهل حتى انهم يعتقدون ويقولون إن كلمة الله الابن الوحيد نفسه لم يصر مثلنا، لكنه أخذ انسانًا. لكن بأي طريقة يريدون لنا أن نأخذ هذا الكلام؟ ربما يريدون أن نأخذ شخص المسيح مثل شخص عُيِّن من قِبَل الله لكي يحمل أمرًا يديره هو، مثل نص: “لست أنا نبيا ولا أنا ابن نبي، بل أنا راعي وجاني جميز، فأخذني الرب من وراء الضأن وقال لي الرب اذهب وتنبأ لشعبي إسرائيل” (عا ٧: ١٥). لأنه بينما كان راعيا جاني جميز جعله نبيًا وأرسله لكي يكون خادما لمشيئته.

الثانية: قالوا إن الإنسان الذي من زرع داود والذي اتصل بالكلمة نال المساواة والكرامة، ولأنه تألم ومات حسبت له كرامة الابن. ولكن إذا نال هذا الإنسان كرامة مساوية لكرامة الابن الكلمة فواضح أنه آخر غير الابن الكلمة. وهذا يعني انه آخر مع آخر أو واحد مع واحد أي أن المسيح أكثر من واحد. وهكذا إذا انقسم المسيح إلى اثنين فواحد منهما (الإنسان) لا يمكن أن يكون مساويا للآخر في الطبيعة وحتى إذا أكرم فطبيعته أقل.

وحيث أن الجالس عن يمين الآب هو الابن الواحد، فعليهم أن يقولوا لنا من هو الذي يجلس عن يمين الآب في الأعالي؟ ومن هو الذي يشترك مع الآب في الربوبية؟ أليس افتراء وتطاول أن نجعل من العبد مساويًا للرب؟ والمخلوق ينال ذات الكرامة مع الخالق؟ والعبد الخاضع للعبودية يجلس مع ملك الكل الذي هو فوق الكل أي كل ما يحسب في عداد هذا الكل؟

حيث يرى ق. كيرلس إن التجسد والغاية النهائية منه هو الصميم إذ يقول «بالرغم من أن كلمة الله الابن الوحيد صار مثلنا وانضوى تحت هيئة العبد بحسب الطبيعة البشرية، فإن هذا يشهد لحقيقة أنه حر بحسب الطبيعة، قائلًا عند دفع الجزية: «إن البنين أحرار» (مت ١٧: ٢٦). إذن، فقد قبل صورة العبد أخذًا خواص الإخلاء وبدون أن يحتقر تشبهه بنا. لأنه لم يكن من الممكن أن يكرم العبد بطريقة أخرى إلا بجعل خواص العبد خاصة به، لكي تصير بهية بمجده الخاص.

لأن المتفوق ينتصر دائمًا، وهكذا تم إزالة عار عبوديتنا. لأن الذي كان أسمى منا، صار مثلنا، والحر بحسب طبيعته، دخل إلى قيود حياتنا. بهذه الطريقة منحنا -إذن- الكرامة، فدعينا نحن أبناء الله واكتسبنا أباه الحقيقي الخاص به أبًا لنا؛ كل ما هو بشري صار له. بالتالي، عندما نقول إن الابن الحقيقي أخذ صورة عبد، فإننا نقصد كل سر تدبير التجسد.

لكننا نحزن عليهم بسبب حبنا لهم، ونقول لهؤلاء الذين فضلوا أن يؤمنوا هكذا: «يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع، فأبكي نهارًا وليلًا قتلى بنت شعبي» (أر ٩: ١)، لأنهم انحرفوا إلى رأي شرير «إذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم» (٢بط ٢: ١)»

وقد أصر القديس كيرلس وركز على لفظ “اتحاد” حينما كان الأنطاكيون يستخدمون لفظ “مصاحبه أو علاقة” ويقول ق. كيرلس: «لماذا يتركون كلمة «اتحاد» بالرغم من أنها كلمة مفهومة بسهولة، وقد أتت من الآباء، ويستخدمون كلمة «مصاحبة»؟ إن كلمة «اتحاد» لا تعني خلط اثنين معًا، بل تظهر بالأفضل أن الاثنين صارا في وحدة واحدة بسبب اتحادهما معًا. وعلى أية حال، لا يطلق تعبير «وحدة واحدة» فقط على الأشياء التي تنتمي إلى نوع واحد بسيط، بل يطلق على اثنين أو أكثر يكونان مختلفين في الأنواع»

حيث إن مسألة التجسد بالنسبة للقديس كيرلس لم تكن من أجل الله بل كانت من اجل فداء الجنس البشري. «طالما صار الكلمة انسانًا، مات من جهة الجسد لأجل العالم، وجعل ألمه قادرًا على أن يقدم فداء للعالم» [2]

وبهذا، فإن «التدبير – إيكونوميا» يعني خطة عملية تعني شيئًا تفعله وتتممه. وقد شرح ذلك ق. أثناسيوس بوضوح إذ قال: فإله الجميع عندما خلقنا بكلمته الذاتي ولأنه كان يعرف أمورنا أكثر منا ويعرف مقدما إننا رغم أنه قد خلقنا صالحين إلا أننا سنكون فيما بعد مخالفين للوصية، وإننا سنطرد من الجنة بسبب العصيان، ولأنه هو محب البشر وصالح فقد أعد من قبل تدبير خلاصنا بكلمته الذاتية.

لأننا حتى إن كنا قد خدعنا بواسطة الحية وسقطنا فلا نبقى أمواتًا كلية، بل يصير لنا بالكلمة الفداء والخلاص لذي سبق إعداده لنا لكي نقوم من جديد ونظل غير مائتين، وذلك عندما «خلق» هو من أجلنا «بدء الطرق» وصار «بكر الخليقة» و«بكر إخوة» وقام «باكورة الأموات» …. [3]

ففي التجسد يعمل الله بين الخليقة، وهو لا يعمل مجرد عمل يشبه من يمثل دورًا يؤديه على خشبة مسرح العالم، بل هو عمل سري، وهو بمثابة تحويل الحياة البشرية إلى حياة جديدة جذريًا: [وكون أن المسيح بقيامته، أعاد خلقتنا لحياة جديدة، كيف لأحد أن يشكك فيه؟ لأنه قدمنا في ذاته إلى أبيه، كأحياء من الأموات، كما هو مكتوب: «كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية، ولكن أحياء الله بالمسيح يسوع ربنا» (رو ٦: ١١) …. [4]

وهذا التحول الدينامي، الذي هو بمثابة «تقديس» أو «سمو إلهي» للحياة، هو أمر حاسم في فكر القديس كيرلس، هو في الحقيقة حجر الزاوية أو العمود الأساسي. لذلك، فالذين اتهموا القديس كيرلس، أخفقوا تمامًا في تقدير فكره، بخصوص إن الرب الإله اختبر حقًا كل ما للإنسان من مشاعر أصيلة لكي يحول المائت إلى عدم الموت.

ويدرك القديس كيرلس أن تجسد الله وتأنسه، ليس حدثًا ساكنًا (ستاتيك)، بل هو نموذج وأصل العملية بأكملها. هو يشير إلى اتحاد الله بالإنسان اتحادًا لا ينفصم، في شخص يسوع الابن الوحيد الله الآب، فهو الله والإنسان حقًا في آن واحد. وهو الأمر المؤسّس على شخص المسيح الواحد الوحيد، وهو ليس مجرد سر حضور الله بيننا، بل سر كيفية تحول حياتنا البشرية الشخصية إلى حياته الإلهية.

حيث إن وقبل التجسد الإلهي كان «الإلهي» و«الإنساني» يمثلان من حيث الوجود والكيان فئتين مختلفتين. وكانت بينهما هوّة واسعة وكبيرة، هوة بين الخالق والمخلوق، ليس فقط على المستوى الأخلاقي، بل على المستوى الوجودي أيضًا. أما بعد التجسد، فإن نظام الوجود قد تغير تغيرًا جذريًا. ففي التجسد أصبح الواقعان أو الكيانان الحقيقيان واللذان كان اتحادهما أو ارتباطهما معًا على المستوى الفلسفي واللاهوتي مستحيلًا، قد اتحدا بشكل عملي وظاهر في المسيح.

ورغم أن هذا الاتحاد مستحيل، لكنه تم كفعل بسيط من أفعال قدرة الله اللامحدودة، والرب غير المنظور صار الآن منظورًا، وغير الجسداني صار الآن متجسدًا. وغير المحدود قَبِلَ محدودية حياة أرضية، وغير المائت ارتضى لنفسه أن يموت ويحيا.

كان القديس كيرلس يطبق مثل هذه المضادات الظاهرية (بارادوكسا) في اللغة. ومثل هذا التباين كان يعطي فكرة رفعة ودفعة روحية وقوة شديدة، حيث كان يعرف جيدًا كيف يوظفها لتؤثر تأثيرًا قويًا في كرازته، فهو يتهم نسطور بأنه سريع الحكم على ما لا يليق بالله أن يكونه، بمنطق بشري قاصر. ومثلما يرى ق. كيرلس، فإن نسطور قد نسى أن المنطق البشري بعد السقوط – هو منطق سطحي وضحل بسبب الخطية والرؤية المحدودة القاصرة الناشئة عن فساد طبيعتنا…. [5]

الكلمة صار انسانًا

إن التجسد لم يحد من قدرة الله اللامحدودة، ولا أزالها، بل هو -ببساطة- تعبير عن، أو هو بمثابة تفعيل لهذه القدرة اللانهائية التي تضغط على قصور فهمنا نحن، لكنها في حد ذاتها ليست مناقضة أو مضادة للمنطق والعقل (مثلما اتهم نسطور)، وأن نتخيل أن قدرة الله اللوغوس الكلمة، تلك القدرة النهائية، قد تُحد بواسطة الحياة الإنسانية (الناسوت) التي يحياها الله الكلمة، فهو ما يعني أننا نعتبره قد هجر لاهوته أو أُلوهيته عندما صار انسانًا، لهذا رفض القديس كيرلس هذا المفهوم ونقده قائلًا إن من كان الله منذ الأبد صار انسانًا، بينما ظل وإلى الأبد أيضًا ما كان عليه (أي إلها) هذا هو الله الأبدي.

يقول القديس كيرلس: «لأنه لم يكن من المستحيل على الله محب البشر أن يجعل ذاته قادرة على تحمل محدودية (قيود) الطبيعة البشرية، وهو ما سبق وقيل لنا بطريقة رمزية معلمة إيانا أسفار موسى وراسمة لنا بأمثلة، سر التأنس. حقًا لقد نزل الله في صورة نار على العليقة في البرية، وجعلت النار العليقة تلمع وتضئ، لكن العليقة لم تحترق. تحير موسى من المشهد (انظر خر ٣: ٢، ١٠).

أليست الشجرة لم تكن تتناسب (تتوافق) مع النار؟ كيف تحملت الشجرة ذات المادة سريعة الاشتعال اللهب؟ لكن المشهد -كما قلت- كان صورة للشر الذي أظهر كيف أن طبيعة الكلمة الإلهية يمكن أن تحتمل محدودية الطبيعة البشرية، بالطبع لأنه أراد ذاك، لأن أمامه لا يوجد شيء مستحيل» ….. [6]

إن التجسد محبة ذات طابع خاص وإلهي، من الله تجاه البشرية بقصد شفائها، هذه المحبة مرسلة إلى الخليقة المادية، بغرض إحداث تأثير يتم على المستوى الطبيعي المادي بحيث تُعيد الخليقة المادية إلى شركة مع الله. وهذا الوضع الكياني، وذلك المخلوق الذي يرفعه الله، كان بالنسبة للقديس كيرلس سرا، لكن ليس منافيًا للمنطق، بل على العكس، هو وعد أعلنه الله للعالم في تعليم أو عقيدة جسد القيامة الممجد… [7]

رأى القديس كيرلس الأمر، فإن القدرة الإلهية في الرب المتجسد لم تبذل جهدها في أن تعبر عن نفسها بشكل متناقض أو متعاكس، حيث يشرح القديس كيرلس هذا الأمر بكل وضوح في تفسير إنجيل لوقا وبالتحديد نص (لو ٢: ٥٢)، إذ يقول: أن يقال إنّ «الطفل كان ينمو ويتقوى بالروح، ممتلئًا حكمة وكانت نعمة الله عليه»، هذا الكلام ينبغي أن يؤخذ على أنه يشير إلى طبيعته البشرية، وأرجو أن تفحصوا باهتمام في عمق التدبير: فالكلمة يحتمل ويقبل أن يولد في صورة بشرية، رغم أنه في طبيعته الإلهية ليس له بداية وليس خاضعًا للزمن.

والذي هو إله كامل تمامًا من كل ناحية، يخضع للنمو الجسدي. وغير الجسدي، صارت له أطراف تنمو مع نمو بشريته. والذي هو نفسه الحكمة كلها، يمتلئ بالحكمة. وماذا نقول عن هذا؟ فإن الذي كان في صورة الآب، قد صار مثلنا، والغني أخذ صورة الفقر، والعالي أخذ صورة الاتضاع، والذي له الملء يقال عنه إنه ينال ويأخذه.

يقول القديس كيرلس: «تتقدم الطبيعة البشرية في الحكمة وفقًا للطريقة الآتية: الحكمة الذي هو كلمة الله اتخذ الطبيعة البشرية فتألهت وهذا برهن من خلال أعمال الجسد، والنتائج العجيبة في أعين أولئك الذين يرون الهيكل (الجسد) الذي أخذه، جعلته يرتقي بالنسبة لهم. هكذا ارتقت الطبيعة البشرية في الحكمة متألهة بواسطتها. لذلك أيضًا نحن بطريقة مماثلة للكلمة، الذي لأجلنا تأنس، نُدعى أبناء الله وآلهة. لقد تقدمت طبيعتنا في الحكمة منتقلة من الفساد إلى عدم الفساد، ومن الطبيعة البشرية إلى الألوهية بنعمة المسيح….. [8]

لقد اخذ القديس كيرلس صورة القدرة “الثنائية التبادلية” حيث اخذ بمثل الإنسان يكون من جسد ويحييه روح أي النفس داخل الجسد ليدرك بها اتحاد الله والإنسان في المسيح. حيث يعيش اللاهوت بدون قيد في الجسد، كما يظل يتمتع بكل خصائصه التي له قبل تأنسه. فإن الاختلاف بين طبيعتي النفس والجسد لا يعوق اتحادهما، ولا يتطلب أن يختزل أحدهما الأخر، بل انهما يتكامل كلاهما معًا، ينعمان باتحاد متكامل. إذا فإن اللاهوت الكامب للكلمة يتحد بالوجود البشري الكامل، وذلك الاتحاد الروحي والمادي يكون المسيح الواحد والوحيد ويسمي “اتحاد أقنومي”….. [9]

يقول القديس كيرلس: “وأيضا نحن لا ننسب أقوال مخلصنا في الأناجيل إلى أقنومين أو إلى شخصين منفصلين، لأن المسيح الواحد لا يكون اثنين، حتى لو أدرك أنه من اثنين ومن كيانين مختلفين اجتمعا إلى وحدة غير منقسمة، وكما هو طبيعي في حالة الإنسان الذي يدرك على نفس وجسد ولكنه ليس اثنين بل بالحري واحد من اثنين. ولكن لأننا نفكر بطريقة صحيحة فإننا نعتقد أن الأقوال التي قالها كإنسان أو تلك التي قالها كإله هي صادرة من واحد….. [10]

المسيح الواحد

رفض القديس كيرلس كل طرح نسطور باعتباره يقسّم وحدة المسيح الشخصية حيث نادى بوجود «ابنين» أو انسانًا هو يسوع مع اللوغو الإلهي، الأمر الذي جعل نسطور نفسه لم يستطع أن يشرح لنا كيف كانت شخصية المسيح الداخلية في حالة وجود «ابنين»…. [11]

وكان لفظ الاتحاد في المسيح واحد هو المفتاح لكل كتاباته بعد سنة ٤٢٨م، وهي الفكرة المهيمنة والسائدة داخل كتابه “المسيح واحد”. غير أن مهمته لم تكن بالمهمة السهلة. ذلك أن التقليد السابق للقديس كيرلس كان قد اقترح طرقًا أخرى كمداخل لهذا الموضوع، لكن تلك الطرق لم تكن واضحة.

فإن جيل القديس كيرلس كان قد افترق إلى طريقين بين لاهوتيين متعاونين تمامًا، ثبت كلاهما أنه غير مقبول لدى الإجماع الأرثوذكسي، كان الأول التعليم الأنطاكي عن الابنين، والثاني التعليم الأبوليناريوسي القائل بالاتحاد الذاتي للمسيح، بتعليمه أن الكلمة حل محل العقل البشري أو الوعي الإنساني في المسيح، لأن الأعلى يحل محل الأدنى، وهو ما تم رفضه تمامًا، كتقدير بائس للتجسد، سرعان ما تحول إلى تدمير للبشرية وليس اتحاد بها.

وقد أدرك القديس كيرلس أن مهمته هذه تقع في اتجاه مختلف عن کلا الطرفين، وأن عليه أن يعول على تكامل الألوهية والناسوتية، وعند عرضه لشركتهما المتكاملة، والنتائج المترتبة عليها، استقر على اللفظ المفتاح «وحدة أو اتحاد»، فمن اللاهوت والناسوت تم اتحاد ما، وليس تداخل ما، أو تعايش ما، أو علاقة ما، أو إحلال ما، أو ارتباط ما. ليس أي هذه الأشياء التي افترضها مقاوموه، فهو يجادل في أمر الاتحاد بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ومع هذا، فهو اتحاد من النوع الذي لا يدمر عناصر تكوينه.

لقد كان اتحادًا على غرار اتحاد النفس بالجسد في البشر، وهو اتحاد يقود إلى أحوال جديدة وإمكانات جديدة لكلا المكونين، بينما يحافظ على عناصرهما الأساسية دون أي مساس، فهو ليس مثل طريقة اتحاد الرمل والسكر (لأنه اتحاد لا يصنع شيئًا لأي من عناصره) أو مثل اتحاد النار بالخشب (وهو اتحاد يعمل فقط من خلال تحطيم أحدي عنصريه للعنصر الآخر، ومن ثم يقضي على أسس هذا الاتحاد) …. [12]

عند القديس كيرلس هناك فقط شخص واحد وكيان واحد ووحيد في المسيح، ذلك اللوغوس الإلهي. لكن المسيح لم يكن مجرد لوغوس الله، بل كان اللوغوس الذي اختار أن يدخل بكامله في حياة إنسانية. فإن المسيح كان إلهيا وإنسانيًا بغير انفصال، لا يلغي شكل منهما وجود الآخر، فلا اللاهوت ولا الناسوت في المسيح قد تناقص، بل كلاهما تناميا بالخبرة، فالناسوت على مستوى الوجود والأخلاق، واللاهوت على المستوى التدبيري.

يقول القديس كيرلس: «المسيح واحد، وهو ابن ورب، ليس بمعنى أن لدينا انسانًا حقق مجرد اتصال مع الله، كإله، بواسطة اتحاد كرامة أو سلطة. لأن المساواة في الكرامة لا توحد الطبائع، فإن بطرس ويوحنا يتساويان في الكرامة الواحد مع الآخر، فكل منهما رسول وتلميذ مقدس، إلا أن الاثنين ليسا واحدا. كما أننا لا نرى أن طريقة الاتصال هي بحسب المجاورة لأن هذه لا تكفي لتحقيق الاتحاد الطبيعي، ولا بحسب مشاركة اعتبارية مثلما إننا نحن الذين نلتصق بالرب كما هو مكتوب «فنحن روح واحد معه» (۱کو 6: ١٧)، بل بالحري نحن نرفض تعبير «الاتصال»؛ لأنه لا يعبّر تعبيرا كافيًا عن الاتحاد.

ونحن لا نقول عن الكلمة الذي من الله الآب إنه إله المسيح وربه، حتى لا نجزئ أيضا المسيح الواحد والابن والرب إلى اثنين، ولكيلا نسقط في جريمة التجديف بأن نجعله هو إلهه وربه. وكما قلنا سابقا، فإن كلمة الله قد اتّحد بالجسد «أقنوميا»، فهو إله الكل ورب الجميع، وهو ليس عبدًا لنفسه ولا سيدا لنفسه… [13]

فبحسب القديس كيرلس، اللاهوت في ذاته لا يمكن أن يتغير، لأنه مطلق وكامل، لكن هذا لا يعني أن اللاهوت لا يمكنه أن يعمل بشكل آخر مختلف، وإلا ما كانت هناك علاقة بين الله وخليقته، فقد عمل الله خلال الزمان أو في الزمان والمكان، ليس لأن تلك كانت طريقته في العمل، بل لأن تلك كانت طريقة خليقته، وبالتالي فقد تنازل وعمل بهذه الطريقة لأجل محبته للبشر وللعالم الذي كان الله يهيئه لإنجاز المستحيل.

فالواحد الذي هو فوق الزمان قرر أن يدخل التاريخ أو يتعامل مع التاريخ. وفي رأي القديس كيرلس، إذا أنكر المرء ذلك، لأنكر كل مصداقية الإله الخالق الذي نفذ عهده مع الجنس البشري داخل التاريخ. وفي حالة التجسد، فإن نفس المضادة الظاهرية نشهدها مرة أخرى، وإن بشكل أكثر فرادة وحميمة. فالتجسد، كما رآه القديس كيرلس كان فعلًا من أفعال القدرة الكلية الله.

بحسب زعم نسطور – لم يختبر الكلمة حقيقة هذه المحدودية والشك والألم وكل ما يعصف بالحياة البشرية ويفتك بها. فيقول القديس كيرلس لماذا كان يشغل نفسه بالتجسد من أصله؟ الألم والموت البشري، لقد أراد الابن أن يحرر الطبيعة البشرية من أوجاعها لذلك اجتاز -بكونه انسانًا- كل الآلام التي تجتازها هذه الطبيعة، وهذا ذكره القديس كيرلس، إذ يقول:

«كما أن إبادة الموت لم تتم بطريقة أخرى غير موت المخلص، هكذا أيضًا من جهة كل ألم من آلام الجسد: فلو لم يشعر بالخوف (طبعًا خوف الإنسان الطبيعي)، لما أمكن للطبيعة البشرية أن تتحرر من الخوف، ولو لم يكن قد اختبر الحزن، لما كان هناك تحرر من الحزن على الإطلاق؛ ولو لم يكن قد اضطرب وانزعج، لما وجد أي مهرب من هذه المشاعر.

ومن جهة كل انفعال من الانفعالات التي تتعرض لها الطبيعة البشرية، فإنك ستجد المقابل لها بالضبط في المسيح. فانفعالات الجسد كانت تتحرك، لا لكي تكون لها السيطرة كما يحدث في حالتنا نحن، بل لكي حينما تتحرك، فإنها يتم إخضاعها كلية بقوة الكلمة الساكن في الجسد، وهكذا فإن طبيعة الإنسان تجتاز تغيرًا نحو الأفضل.

تأنس الله

أن التجسد كان في نفس الوقت أيضا حركة لأسفل، وحركة الله تجاه الأسفل. فالتجسد – إن جاز التعبير – أحضر الله من السماء إلى الأرض، بواسطة وسائل مخلوقة «الكلمة صار جسدا وحل بيننا» (يو١: ١٤). إن تأنس الله في شخص المسيح لم يكن ظهورًا بسيطًا ولحظيًا، مثل ظهورات الأساطير القديمة، بل حضور أساسي وحقيقي «للإله الحي والحقيقي»، «وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلًا: «هوذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم» (رؤ ٢١: ٣).

يختلف إله الإعلان الكتابي عن آلهة الديانات الأخرى في أنه يتحرك باستمرار تجاه مخلوقاته. فإلهنا ليس فقط (“الكائن ό Ων”)، بل أيضا الآتي باستمرار: «الكائن والذي كان والآتي» (رو ١: ٤). أما «آلهة الأمم» (مز ٩٦: ٥)، فإما هم غير متحركين أي ساكنون، أو يتجسمون لحظيا وخياليا. إله أتباع أرسطو. هذا الذي يجل البشر يحبونه، أما إله الإعلان الكتابي هو «عاشق نفوسنا» و«العريس» الذي يأتي إلينا. إلهنا هو دائما وباستمرار محدق تجاه البشر ويتحرك تجاهنا.

لا شيء يستطيع أن يوقفه أو يمنع خروجه إلينا، لا خطايا الأبوين الأولين، ولا أيضا خطايانا الشخصية. في هذه الحالات، الله يتحرك بسرعة جدا، وبحسم شديد وبحركة – ذات فاعلية – إذ كان تجسده هو الحركة الأكثر حسمًا وفاعلية، خروج الله إلى البشر: «هو وجد طريق التأدب بكماله وجعله ليعقوب عبده ولإسرائيل حبيبه وبعد ذلك تراءى على الأرض وتردد بين البشر» (باروخ ٣: ٣٧-٣٨)

الاتحاد الأقنومي

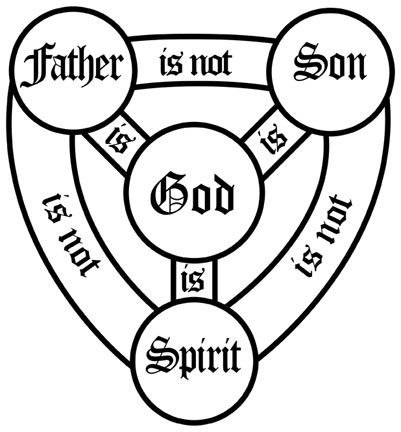

إن اتحاد الطبيعتين، الإلهية والبشرية (غير المخلوقة والمخلوقة) صار في شخص الله الكلمة المتجسد، ولأجل هذا يقال اتحاد أقنومي، أي أن يسوع المسيح لديه فقط أقنوم هو أقنوم الله الكلمة في حالته المتجسدة، أي أقنوم مركب، وهذا يعني:

أولًا: أن التجسد كان يخص حصريا أقنوم ابن الله، وليس الأقنومين الآخرين للثالوث القدوس.

ثانيا: التجسد كان نتيجة اتحاد اللاهوت والناسوت في شخص المسيح الواحد. وتوجد توجد ثلاث طرق تتحد بها الأقانيم الإلهية:

- بحسب الجوهر

- بحسب الأقنوم

- بحسب النعمة

- بحسب الجوهر: الطريقة التي تتحد بها الأقانيم الإلهية فيما بينهما حيث لها جوهر إلهي واحد وطبيعة إلهية واحدة.

- بحسب الأقنوم: (الاتحاد الأقنومي) به اتحد أقنوم الله الكلمة بالطبيعة المتفردة البشرية الكاملة ليست في حالتها المجردة بل بكيان محدد واقعي حتى أننا نستطيع أن نقول بأنه بعد التجسد صار أقنوم مركب (إله وإنسان في آن واحد) في شخص واحد.

- بحسب الطاقة أو بحسب النعمة غير المخلوقة: الطريقة التي يتحد بها الله بالبشر المؤمنين.

– إذن حين نقول إننا نتحد بالله لا بد أن نضع في إدراكنا أننا نتحد بحسب النعمة، وحتى لو قلنا إن اتحادنا بالله أقنوميًا، فنحن نعني هنا بكلمة «أقنوميًا» أن الاتحاد حقيقي وفعلي، لكن يظل الاتحاد الأقنومي الذي صار في التجسد أي اتحاد اللاهوت والناسوت في شخص الله الكلمة فريدا ومميزا، وهو مصدر اتحادنا بحن بالله في المسيح بحسب النعمة.

فنحن كما رأينا نؤمن بطبيعة واحدة، بمسيح واحد قبل وبعد التجسد. يؤكد القديس كيرلس على هذه الحقيقة، قائلًا: «نحن لا تعزل العنصر البشري عن العنصر الإلهي، ولا نجرد الكلمة من البشري بعد اتحادهما الذي لا يوصف، لكن نعترف بابن واحد، الذي من طبيعتين بطريقة سرية – ظهر في شخص واحد باتحادٍ سامٍ بدون تحول لطبيعته» … [14]

إن الطبيعة التي أخذها الكلمة هي طبيعة بشرية كامله وليس لها “بروسوبون” واتحد بها. بهذه الطريقة المعجزية والفريدة تحقق ما هو مستحيل وهو أن الله اتحد بالبشرية. لقد رأينا كما زعم بعض الهراطقة أن تكون هناك علاقة بين يسوع الإنسان بعد ولادته من مريم والله الكلمة. لكن هذه العلاقة كانت ستكون مجرد تواصل، علاقة وليس اتحادًا، أي كانت ستكون لهذه العلاقة ملمح أخلاقي وليس وجودي (الأنطولوجي)، وهكذا يكونوا قد ألغوا الدور الخلاصي في الاتحاد الأقنومي.

حيث إن الفعل الخلاصي الله الكلمة، من جهة سيكون له ملمح خارجي فقط (أخلاقي). ومن جهة أخرى، سوف ينحصر فقط في شخص واحد وفريد، يسوع في هذه الحالة سيكون شخص بشري مستقل، كما حدث في التاريخ مثل الأنبياء. لكن هدف التجسد لم يكن تحسين أخلاقي لواحد أو أكثر من البشر (حيث تم بالفعل هذا الأمر في العهد القديم)، بل خلاص كل الجنس البشري. وهذا الهدف يتحقق بالاتحاد الأقنومي للطبيعتين، الطبيعة البشرية في حالتها الواقعية الكاملة والطبيعة الإلهية في شخص المسيح الواحد. وبهذه شفيت الطبيعة البشرية كلها…. [15]

يقول القديس يوحنا ذهبي الفم في شرحه لنص (يو ١١: ٢):”الله الكلمة والجسد هما واحد بالاتحاد والارتباط، ليس بأية حال في اختلاط، ولا بطمس الجواهر، بل باتحاد خاص يفوق الوصف والفهم، وما من إمكانية لرفع طبيعتنا الساقطة مرة أخرى إن لم يكن للذي صاغها وشكلها منذ

البدء أن يمد يده إليها ويعيد تشكيلها من جديد، من خلال الميلاد الثاني بالماء الروح”….. [16]

وظيفة الوجود الإلهي البشري للمسيح أي الاتحاد الأقنومي للطبيعتين (اللاهوت والناسوت) أنشا علاقة، وشركه خاصة بينهما وهي:

- احتضان أو اتحاد اللاهوت والناسوت في شخص الكلمة. وهما متحدان في شخص الكلمة المتجسد كان لهما الإمكانية لعلاقة وشركة مباشرة، والتي تدعى في التعليم اللاهوتي احتواء أو بالحري احتضان الطبيعتين، الواحدة للأخرى. مفهوم الاحتواء أو الإتحاد بين اللاهوت والناسوت يعني أن اللاهوت (طبيعة الكلمة الإلهية) في اتحاده يحتوي أو يحتضن الناسوت بالتمام والكمال.

- يوجد في شخص المسيح الواحد، بسبب الاتحاد واحتضان الطبيعتين، انتقال أو انتشار لخصائص الطبيعتين. هذه الوظيفة السرائرية للمسيح “الإله الإنسان” في لغة التعليم الخريستولوجي تدعى شركة أو تبادل الخواص هكذا، أقنوم الله الكلمة في حالته المتجسدة أعطى للطبيعة البشرية خواص إلهية، وبالمثل، الطبيعة البشرية أعطت لشخص المسيح الواحد خواص بشرية. وعلى هذا الأساس، في شخص المسيح، خواص الألوهية وخواص البشرية يعبران بتبادليه واحدة.

هذا الإعلان التبادلي لخواص الطبيعة الإلهية والإنسانية (اللاهوت والناسوت)، من جانب شخص المسيح الواحد، أنشأ تعبيرات لاهوتية نسبت خواص الطبيعة الإلهية مثل عدم الموت، والمجد للطبيعة البشرية. هكذا نستطيع أن نقول على سبيل المثال: «في شخص المسيح، صار الناسوت عديم الموت وجلس على يمين الله». أيضا، خواص الطبيعة البشرية، مثل الجوع والعطش والدم والموت نسبت أيضا للطبيعة الإلهية، على سبيل المثال «جاع المسيح، عطش المسيح»، «الكلمة صار جسدا»، «وتجسد الله»، «تألم الله».

حيث يقول القديس اثانسيوس في كتابه ضد الأريوسيين: إن الأعمال الخاصة بالكلمة ذاته مثل إقامة الموتى، وإعادة البصر إلى العميان، وشفاء المرأة نازفة الدم، قد فعلها بواسطة جسده، والكلمة حمل ضعفات الجسد كما لو كانت له، لأن الجسد كان جسده، والجسد خدم أعمال اللاهوت، لأن اللاهوت كان في الجسد، ولأن الجسد كان جسد الله). هنا جوهر رد القديس أثناسيوس على الارتباك الأريوسي بين لاهوت وناسوت المسيح. فالكلمة لم يكن «خارج» ناسوته الذي أخذه.

بالحري حين خدم الابن المتجسد، فإن اللاهوت والناسوت كانا معا يعملان في وحدة لا تنفصم، هكذا ركز القديس أثناسيوس على إيضاح حقيقة أن المسيح يعمل لاهوتيا وناسوتيًا معا من خلال جسده الذي أخذه. وحين يعمل بقوة ويشفي المرضى ويقيم الموتى، ندرك نحن لاهوته في الفعل. وحين يكون متعبا فإننا نرى مظاهر الناسوت الأصيل والحقيقي الذي أخذه… (فقرة ٢٩-ص٦٠,٦٣,٦٤)

ويقول القديس غريغوريوس اللاهوتي عن هذا الإعلان التبادلي لخواص اللاهوت والناسوت قائلا: «يا له من اقتران من نوع جديد! يا له من اتصال مدهش عجيب! فهوذا «الكائن بذاته» يصير «جسدًا» (يو ١: ١٤)، وغير المخلوق يأخذ صفة المخلوق، وغير المحوى يدخل إلى حدود (الزمان والمكان)، ومعطي الغنى يجعل نفسه فقيرًا (٢كو٩:٨) إنه يفتقر بأخذ جسدي، لكي أغتني أنا بلاهوته» ……[17]

لا امتزاج ولا تغيير بين اللاهوت والناسوت، بينما من جهة، كان يوجد تبادل وشركة لخواص اللاهوت والناسوت في شخص المسيح، من جهة أخرى، هذه الخواص في حد ذاتها ظلت بلا امتزاج أو تغيير. يقول القديس كيرلس: «إنه حقا الخالق، والإله، وهو المحيي، لأنه هو الحياة، وهو أيضا يوحد معا الخواص البشرية وتلك التي تفوق الطبيعة البشرية في واحد، لأنه الوسيط بين الله والبشر وفقا للكتب المقدسة (راجع ١تيمو ٢: ٥).

فمن جهة أخرى، هو حقا إنسان ولكنه ليس مجرد إنسان عادي مثلنا، بل ظل ما كان عليه حتى بعد ما صار جسدا. لأنه مكتوب: «يسوع المسيح هو هو أمسًا واليوم إلى الأبد» (عب١٣: ٨) ……[18]

إذا المسيح هو شخص واحد وليس اثنين كما نادى النساطرة، لذا السجود الذي تقدمه الكنيسة لشخصه هو سجود واحد. إذ واحد هو شخص المسيح، إله كامل وإنسان كامل نسجد له مع الآب والروح القدس. هكذا نقول: «نسجد لجسدك المقدس». وحين يعلق القديس كيرلس على اعتراف بطرس في قيصرية فيلبس: «أنت هو المسيح ابن الله» يقول: «ورغم ذلك فالمسيح واحد فقط بالطبيعة قبل الجسد وبعد الجسد وليس اثنين، مثلما يعترض البعض غير مدركين عمق السر، فلهذا السبب هو غير قابل للانقسام بعد الاتحاد وهو ليس منقسما إلى شخصين».

نتائج الاتحاد الأقنومي

أدى الاتحاد الأقنومي إلى نتائج وهي:

- الحفاظ على الهوية الكيانية لكل من اللاهوت والناسوت

- أثر اتحاد الأقنومي على اللاهوت

- أثر الاتحاد الأقنومي على طبيعة الناسوت البشرية

الحفاظ على الهوية الكيانية لكل من اللاهوت والناسوت:

الهوية الكيانية للاهوت والناسوت هي غير متغيرة: أي إن الاتحاد الأقنومي لم يسبب تغييرات كيانية على اللاهوت والناسوت في حد ذاتهما فكل من لاهوت الكلمة، والناسوت، ذات الكيان البشري الكامل، المتخذ ظلا في حدودهما الطبيعية: فاللاهوت ظل غير مخلوق وغير محدود، والناسوت البشري ظل مخلوق ومحدود. فاللاهوت لم يصر ناسوت ولا الناسوت صار لاهوت.

فالاتحاد كما نصلي في الاعتراف الأخير: هو بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، وغير مجزأ وغير منفصل. فالأثنين، اللاهوت والناسوت يخصان شخص المسيح الواحد، وبذلك يكون الاتحاد الأقنومي هو كامل بدون أن يوجد حالة بأن شخص المسيح الواحد يتجزأ أو ينفصل إلى اثنين.

أثر اتحاد الأقنومي على اللاهوت:

أ- الاتحاد الأقنومي كان لديه نتائج معينة أيضا على لاهوت وناسوت المسيح. هذه النتائج على كل واحد من الاثنين كانت أيضا مختلفة وغير متماثله. هكذا في شخص المسيح الاتحاد الأقنومي كان لديه نتائج غير متماثلة على الاثنين. فالناسوت البشري أُلِّه وتقدّس بدون أن يصير لاهوت، واللاهوت تأنس بدون أن يتحول إلى ناسوت بشري. بالتالي لدينا تأله للجسد وعدم تغير للاهوت إلى جسد. إن طبيعة الجسد أُلِّهت، لكن طبيعة الكلمة الإلهي لم يتحول إلى جسد. أي بينما لاهوت المسيح ظل غير متغير، إلا أن ناسوته البشري تجدد بدون أن يصير أو يتحول إلى لاهوت.

ب- أقنوم الابن بعد الاتحاد صار “إلها وإنسانا” في آن واحد، أي أقنوم مركب: الاتحاد الأقنومي لم يحمل أي تغيير جوهري أو تغيير في لاهوت الله الكلمة، كما قلنا، ويقول القديس كيرلس: «لم تتغير طبيعته أو تحولت عندما أخذ جسدا، لأنه كلمة الله أزلي وغير متغير وغير متحول» … [19]

أثر الاتحاد الأقنومي على طبيعة الناسوت:

الله الكلمة، بتجسده، أخذ طوعا الأهواء غير الخاطئة مثل (الجوع والعطش والتعب) للطبيعة البشرية بعد السقوط، فيما عدا الخطية. لكن بالاتحاد الأقنومي، بدأ الفعل المحيي للطبيعة الإلهية يؤثر على الطبيعة البشرية ويغيرها حتى أنه أعاد خلقها من جديد وشكلها وجددها بالكامل. بينما كل الفلاسفة والعلماء ومؤسسي الديانات…الخ. قدموا تربية علاجية وتربوية وأخلاقية للبشر بعد السقوط، إلا أن المسيح وحده استطاع ويستطيع أن يعيد خلقة البشر من خلال إعادة تجديد وإصلاح الطبيعة البشرية.

أ- إعادة إصلاح وتكميل الطبيعة البشرية:

يعلن لنا الكتاب المقدس أن الإنسان خلق «بحسب صورة الله». بهذا التعبير أعلن أن الطبيعة البشرية (لآدم) كانت متحدة بالله «بحسب الفعل» أو «بحسب النعمة» لكن بالسقوط، حرمت الطبيعة البشرية من اتحادها بالله «بحسب النعمة»، ومن اللباس الإلهي، والنتيجة ظل الإنسان عاريا وناقصا ومبتورا. بالاتحاد الأقنومي، ارتدى الله الكلمة طوعا الطبيعة البشرية العارية وألبسها مرة أخري الحلة الأولى (انظر لو ١٥: ٢٢).

بالاتحاد الأقنومي اتحدت الطبيعة البشرية بالطبيعة الإلهية في شخص الله الكلمة المتجسد، جعل يسوع المسيح أصلا أو نموذجا للإنسان الكامل. إذ في شخص المسيح أعيدت الرابطة بين الله والإنسان. بالسقوط، انفصل الإنسان الله. وبالاتحاد الأقنومي، رجعت الطبيعة البشرية «إلى بيتها» (انظر لو ١: ٥٦). لم تعد فيما بعد بلا مأوى وجرداء ووحيدة، فالطبيعة البشرية (مثل الابن الضال) وجدت مرة ثانية في حضن الله الآب أي مكانها الطبيعي. لقد تقابل الإنسان مرة ثانية مع الله.

ب- الانتصار على سيادة الفساد والموت:

اتخاذ «الأهواء غير الخاطئة» للطبيعة البشرية بعد السقوط كان طوعا، كما رأينا، وكان له ملمحا خلاصيا. الاتحاد الأقنومي بين اللاهوت والناسوت في شخص المسيح كان من نتائجه الانتصار على الفساد وإبطال الموت.

كانت طبيعة الإنسان الأول متحدة بالنعمة الإلهية، كانت تحيا حياة الله، كانت لديها إمكانية الحياة الأبدية، الخلود وعدم الموت. لكن بالسقوط فقد الإنسان عطية الخلود وساد عليه الموت.

بالاتحاد الأقنومي، صار شخص الكلمة المحيي والمتجسد «نبع الحياة للطبيعة البشرية، التي بهذه الطريقة، قامت وصارت غير فاسدة وغير مائته، عادت الطبيعة البشرية الفاسدة والمائتة، وهي متحدة في شخص الكلمة المتجسد، للحياة مرة أخرى واكتسبت ثانية عدم فسادها وعدم موتها، إن جسد المسيح الذي مات وفير في قبر جديد (انظر مت ٢٧: ٦٠) لم يتحلل ولم يظل أساسا في القبر، بل بعد ثلاثة أيام قام منتصرا على الفساد والموت.

لقد قبل المسيح طوعا الموت والأهواء غير الخاطئة للطبيعة البشرية الساقطة لكن وهو قابل لهذه الأهواء، لم ينتصر فقط عليها بل حررها. وبهذه الطريقة حرر الطبيعة البشرية من الأشواك التي سممت الإنسان.

ت- الانتصار على الجهل وعدم المعرفة:

لقد أخذ أيضا الله الكلمة طوعا ذهن الإنسان المتغرب، لقد ظهر المسيح في الأناجيل – كما شرحنا في الجزء الأول – من جهة يجهل أمورا معينة أو حالات معينة ومن جهة أخرى اكتسب، بالنمو في النعمة والقامة، المعرفة والحكمة (انظر لو٢: ٥٢).

د- تقديس وتطهير الطبيعة البشرية: بالتالي تجسد الكلمة هو لأجلنا وموته وقيامته وصعوده وجلوسه عن يمين الآب ه لأجلنا. هكذا حين أخلى ذاته كان لأجلنا وكذلك حين قيل إنه أخذ، فهذا لأجلنا. وحين تقدس، فهذا أيضا لأجلنا، كما أكد القديس أثناسيوس، قائلًا: «وكما أنه وهو الذي يقدس الجميع، يقول أيضا أنه يقدس نفسه للآب من أجلنا ليس بالطبع لكي يكون اللوغوس مقدسًا، بل لكي بتقديس ذاته يقدسنا جميعًا في ذاته.

وهكذا بنفس المعنى ينبغي أن نفهم ما يقال إنه تمجد. ليس لكي يمجد هو (أي اللوغوس) نفسه إذ أنه هو الأعلى بل لكي هو ذاته يصير برا من أجلنا» … (ضد الأريوسيين فقرة ٤١ ص ١٠٧)، لقد صرنا شركاء الطبيعة الإلهية بواسطة الروح القدس، فالمسيح يتصور فينا بالروح القدس، كما يؤكد القديس كيرلس، قائلًا: «إن الكلمة الذي من الله الآب يرقينا إلى حد أن يجعلنا شركاء طبيعته الإلهية بواسطة الروح (القدس). وبذلك صار له الآن إخوة مشابهون له وحاملون صورة طبيعته الإلهية من جهة التقديس.

لأن المسيح يتصور فينا هكذا: بأن يغيرنا الروح القدس تغييرًا جذريًا من صفاتنا البشرية إلى صفاته هو. وفي ذلك يقول لنا بولس الطوباوي: «وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح» (رو ۸: ۹)، فمع أن الابن لا يحول أحدا قط من ترتسم بنوع ما في الذين صاروا شركاء طبيعته الإلهية بقبول الروح القدس، وبهاء لاهوته غير المفحوص يضيء مثل البرق في نفوس القديسين» …

أختم بعبارة قالها القديس كيرلس تلخص ما تسلمه من التقليد السكندري:

“الله الكلمة لم يأت إلى الإنسان ولكنه قد صار بالحق إنسان وهو بعد إله”… [20]

[1] “المسيح الواحد”.

[2] (الإيمان القويم، الرسالة الأولى).

[3] (ضد الأريوسيين ٢: ٧٥)

[4] (الإيمان القويم، الرسالة الثانية، فقرة ٥٢).

[5] (النتائج الخلاصية ص ١٤_١٥)

[6] (المسيح واحد).

[7] (المسيح واحد ص١٤٠)

[8] (الكنوز المقالة ٢٨ ص ٣٩١)

[9] (النتائج الخلاصية ص ٢٣)

[10] (الرسالة الثالثة لنسطور فقره ١٣)

[11] (المسيح واحد)

[12] (النتائج الخلاصية ص٣٠)

[13] (الرسالة الثالثة فقرة ١٠)

[14] (حوار عن تأنس الابن الوحيد وعن إن المسيح واحد ورب ص ١١٧)

[15] (النتائج ص٤٧-٤٨)

[16] (PG5979)

[17] (عظة ٣٨ عن الظهور الإلهي، PG 36 ،325)

[18] (حوار حول تأنس الابن الوحيد ص١٣٥)

[19] (تأنس الابن الوحيد ص ٨١)

[20] (1228, PG76, Arcad)