لماذا أنا هنا ؟ أزمة الغاية والمعنى، كيف نمتحن فكرة وجود الله؟

لماذا أنا هنا ؟ أزمة الغاية والمعنى، كيف نمتحن فكرة وجود الله؟

لماذا أنا هنا ؟ أزمة الغاية والمعنى، كيف نمتحن فكرة وجود الله؟

“الموت هو الإحصاء الأقصى، حيث يموت واحدٌ من كلِّ واحد”.

الكاتب المسرحيُّ جورج برناد شو

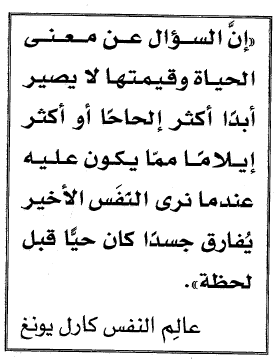

“إنّ حقيقة وجود إلَه يُضفي معنًى على الحياة ذاتُ جاذبَّية أكبر بكثير مَّما لمعرفة المرء أنَّه من دونه يمكنه أن يفعل الشرَّ بغير أن يلقى عقابًا. ولكنْ ليس من خِيار، ومن هنا تبدأ المرارة. فإذ يواجه الإنسانَ هذا الشرُّ، وهذا الموتُ، يصرخ من أعماق نفسه طالبًا الإنصاف”

ألبير كامو (“الثائر”)

قد يُشكِّك بعضٌ في حقِّي بأن أعلِّم عن الإيمان، لأن فكري فيه لم يكن لطيفًا كلَّ حين. فلمَّا كنتُ رياضيًّا في كُليَّة من كليّات الغرب الأوسط في أميركا، كان من شأني أن أستمتع بالمرح الذي يأتينا نحنُ الفُرسانَ بين حينٍ وآخر من السخرية بالنماذج الدينيَّة في حَرَم الكليَّة. وفي ما بعد، عندما كنتُ طالبًا متخرِّجًا في علوم الأحياء، طربتُ يومَ وصلَت إحدى المجلَّات الدينيَّة إلى مكتب طالبٍ آخر. فقد هيّأت تلك المناسبة فرصةً مؤاتية لنا نحن طلَّابَ العلوم في بضعة اختصاصات كي نتلاقى في سبيل فضح سذاجة أولئك الذين يكتبون في مثل تلك المنشورات.

تشويهات شخصيَّة للإيمان

في أثناء دراستي الجامعيَّة قبل التخرُّج وبعدَه بقليلٍ في مجال العلوم الطبيعيَّة، كنتُ ساخرًا بشأن الإيمان والمتديِّنين. وقد نظرتُ إلى الإيمان باعتباره معاكسًا للعقلانيَّة وذريعةً للافتقار إلى المعرفة الصُّلبة. أمَّا العلم، على نقيض ذلك، فيتناول الحقيقة الموضوعيَّة في العالَم الواقعيّ. فالإيمان الدينيُّ لم يكن حقيقة، بل كان تفضيلًا شخصيًّا ورأيًا ذاتيًّا. وكان الإيمان الأقوى هو ذاك الذي يعتنقه المؤمن ويتمسَّك به بغير بيِّنات واقعيَّة، بل بالحقيقة على رُغم البيِّنات المُثبِتة للعكس!

ثُمَّ إنِّني تصوَّرت الإيمان على نحوٍ مشوَّه باعتباره عاطفة. فقد كان أشبه بغطاء أمان للأقلِّ علمًا ولغير الواثقين. وهؤلاء الأشخاص استخدموا الإيمان لإنشاء ثقةٍ زائفة. غير أنَّني اشتبهتُ بكونه وهمًا. وفي الواقع أنَّني اعتقدت أنَّه لا يكاد ينطوي على أيِّ جوهر.

أمَّا تصوُّري المشوَّه الثالث، فقد كشف مُعظَم واقعي. ذلك أنَّني شعرتُ بأنَّ الإيمان كان عُكّازًا للضعفاء. ووافقني في ذلك زملائي في دراسة العلوم. فلا بأسَ إذا ساعد الإيمانُ أولئك الذين يعجزون عن مواجهة الحياة. أمّا أنا، فقد كان لسان حالي: “أنا ناجح جدًا من دونه، فشُكرًا!”

ولكنَّ هذه النظرة لمتكن وافيةً كليًّا. فهي كانت غير مُرضية، ولم توفِّر لي الأجوبة في صراعي مع قضايا الحياة ذات الشأن. ومثلي مثل غيري، صارعتُ أسئلةً ومخاوف تتعلَّق بالموت، ومشاعرَ بالذنْب الشخصيّ، ووعيًا لافتقارٍ مُطلق إلى المعنى. وقد كتب اللاهوتيُّ المُعاصِر كلارك ﭙِنُّك ما يصحُّ في وصف ما شعرتُ به آنذاك:

إنَّنا نختبر فقدانًا للمعنى في أيَّامنا. فبحسب الفلسفة الإنسانيَّة مثلاً، يأتي الإنسان إلى العالَم مجرَّدًا من أيَّة قيمة أو معنى أو وجهة متأصِّلة فيه، مستقلاًّ بذاته كليًّا. وليس من نظام هادفٍ أوسعَ تُسهِم فيه حياتُه. كما ليس له أيَّة قيمة أو أهميَّة لم يُنشئها هو لنفسه. وهو مُضطرٌّ منطقيًّا إلى التعاطُف مع مكبث إذ قال: “الحياة حكاية يتلوها أبله، ملأى بالضجَّة والجلبة، تنمُّ عن لا شيء”1.

لماذا أنا على كوكب الأرض؟ أيُّ شأنٍ وقيمة لحياتي؟ منذ عدَّة سنين، طرحَت فرقة البيتلز الموسيقيَّة، التي كان ظهورها حدثًا لافتًا، سؤالاً مماثلاً:

“إنَّه إنسانُ لامكانٍ واقعيٌّ،

جالسٌ في أرض اللامكان الخاصّةِ به،

راسمًا كلَّ خططه اللامكانيَّة لأجل لا أحد.

ليس له وجهةُ نظر،

ولا يدري إلى أين هو ذاهب…

أليس هو مثلك ومثلي بعضَ الشيء؟2

وقد عبَّر الروائيُّ الروسيُّ تولستوي عن ذلك على هذا النحو: “لأيِّ شيءٍ الحياة؟ ألأموت؟ ألأقتل نفسي حالاً؟ لا، أنا خائف. ألأنتظر الموت حتَّى يأتي؟ إنَّني أخاف ذلك أكثرَ بعد. إذًا ينبغي أن أعيش ولكنْ لأجل ماذا؟ أفي سبيلِ أن أموت؟ ثُمَّ لا أقدر أَن أُفلِت من تلك الدائرة”3. أسئلةٌ من هذا القبيل حملتني على إعادة النظر في طبيعية الإيمان. وقد وصلتُ إلى حيث أدركت أنَّ منظوري كان في الواقع صورة كاريكاتوريَّة، أو تشويهًا هزليًا، ولم يكن هو الأمرَ الحقيقيّ.

أزمة الغاية والمعنى

تحديد المشكلة: يتيمٌ مُتناهٍ

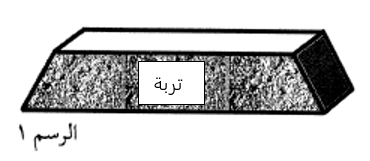

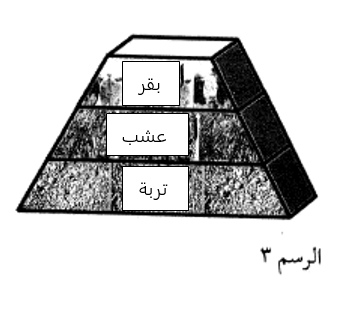

قد يساعدنا في هذه النقطة مَثَلٌ إيضاحيّ. تصوَّرْ معي أنْ لا شيءَ موجود: أنَّ الكون كلَّه قد تلاشى. ونحنُ أيضًا لم نعُد موجودين. فالآن، لنتصوَّرْ أنَّ شيئًا من التُّربة يظهر في هذا الفراغ. وقد يُفضِّل بعضُهم أن يدعو ذلك موادَّ كيماويَّة، أو جدولَ العناصر الدَّوري. وللإشارة إلى أنَّ تلك التُّربة محدودة، سنضعها داخل مُثلَّث. فما هي الغاية من هذه التُّربة؟ إنَّ كلَّ جوابٍ عن هذا السؤال يفترض وجود شيءٍ آخر. مثلاً أنَّ الُّتربة هي لزرع النباتات، أو أساسٌ لغرس الأشجار أو إنشاء المباني. ولكنْ لا وجود لأيِّ نبات أو بناء، بل مجرَّد تُربة. فإن كانت التربة بالحقيقة هي الشيءَ الوحيد الموجود، لا يمكن إثباتُ الغاية منها.

وفي سبيل حلِّ إشكاليَّة التُّربة، تصوَّر ظهور العشب فجأةً على سطح التربة في عالَمِنا الخياليّ. فالأن باتت للتربة غاية: أن تكون منبتًا للعشب. ولكن ما القولُ في العشب؟ في عالَمٍ قوامُه التربة والعشب فقط، ما الغايةُ من العشب؟ قد يقول بعضٌ منَّا بسرعة: “الغولف!” ولكنْ ليس من لاعبي غولف. وقد يرتئي آخرون أنَّه للأكل أو للجمال أو للاستمتاع بنعومته تحت الأقدام. ولكنْ لا وجود لأيُّ كائنٍ يأكل أو ينظر أو يستطيع التمتُّع بنزهةٍ على العشب الكثيف. فإنَّ العُشب يقوم وحده مع التُّربة4.

وعلى سبيل التخيير، يمكن أن تُضفى على العُشب غايةٌ في إطار عالمٍ يشتمل على أبقار. فالعشب متوافر الآن ليُتاح للأبقار أن تأكل وتعيش. ولكنْ ماذا عسانا نقول بشأن الغاية من الأبقار؟ ألِتَسميد العشب؟ ألإنتاج الحليب؟ إنَّما لماذا أو لِمَن؟ في عالمٍ متناهٍ، قد تموت الأبقار الفَردة كي تُفسِح في المجال لأبقارٍ أكثر. غير أنَّ ذلك يوحي أنَّ الغاية الوحيدة من موت الأبقار التي لا غاية لها هي إخلاء مكانٍ لمزيد من الأبقار التي لا غاية لها. إنَّ هذا جوابٌ غير مُرضٍ يُبقينا تمامًا في النقطة التي منها انطلقنا. ما هي الغاية؟

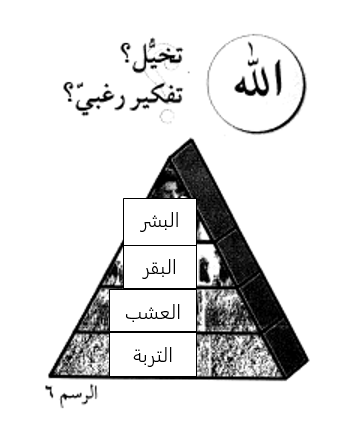

وما زال جزءٌ من المشكلة حتَّى هذا الحدّ أنّه لا وجود لمخلوقات عاقلة. فالكائنات الشخصيَّة وحدها، صاحبةُ القدرة العقليَّة والإرادة والعاطفة، من شأنها أن تكون مَعنيَّة بإضفاء معنًى على هذا الكوكب الخياليّ. إذ إنَّ التُربة والعشب والأبقار لا تطلب غايةً ولا تُميِّزها. فماذا يكون لو أنَّ كائناتٍ بشريَّة، قادرةً على التفكير العقلانيِّ وحائزةً لتقدير الِقَيم الجماليَّة، ظهرت داخل المُثلَّث؟ ما دام الجنس البشريُّ الآن في مكانه، يصبح المثلَّث كلُّه كاملاً. فالتربة موجودة حتَّى يتسنَّى للعشب أن يطلع. والعشب يلقى غايةً في توفير المأكل للأبقار. ثمَّ إنَّ التربة والعشب والأبقار متواجدةٌ حتَّى يكون للجنس البشريِّ معنًى وغاية.

ولكنْ ما هي الغاية؟ لماذا يوجد الناس فعلاً في هذا العالم الخياليّ؟ إنَّ الإنسان، في حالته المُتناهية ومنظوره المحدود، يكون أفضل جواب يستطيع الإتيان به هو “لكي ينقب التربة” و”يجزَّ العشب” و”يجلب البقرة”! أليس من شىءٍ بعد؟ ذلك هو مأزِق تولستوي: “لأيَّ شيءٍ الحياة؟ ألِأموت؟”

أهذا العالَم الخياليُّ مختلفٌ في شيء عن عالمنا الفعليّ؟ لا! إنَّ هذا هو عالمُناً الحاليُّ، حيثُ المادَّةُ اللاحيَّة (التربة) والمُتعضِّيات النباتيَّة والحيوانيَّة، والكائناتُ البشريَّة. فالمُثلَّث المُتناهي هو بالحقيقة كُرَةٌ على سطحها كائناتٌ حيَّة، هي الكائناتُ الحيَّة الوحيدة المُكتشَفة حتَّى الآن في الكون كلِّه. ومن المؤكَّد أنَّه لم تُعرَف أيَّة حياةٍ عاقلة أُخرى. فنحن وحدنا كليًّا في الفضاء. وإن كان المُثلَّث المُتناهي هو كلَّ ما هو موجودٌ حقًّا، فعندئذٍ تكون جميع الكائنات الحيَّة، بما فيها البشر، مجموعة أيتام كونيِّين. وقد أحسن ﭙِنُّك في إبراز المشكلة:

هل يشعر كلُّ إنسان في الحقيقة بهذا التَّوق إلى المعنى…؟ كيف يُفسَّر وجود أولئك الذين لا يبدو أنَّهم يطرحون هذا السؤال؟… لدى كثيرين افتراضاتٌ غير معقَّدة بشأن المعنى، وهم يَقبلون قسطًا كبيرًا على البديهة. وإذا كانت الحياة مُقبِلةً عليهم، فربَّما تكون لديهم جملةُ أهداف شخصيَّة – في عملهم أو زواجهم – تؤتيهم إشباعًا كافيًا بحيث تبدو مسألة المعنى الأعمق نائيةً قليلاً. ولكنَّ المؤسف أنَّ لحقائق الحياة سبيلاً للتراكُم على شخصٍ ضحل الافتراضات. فإنَّ شيئًا ما يكاد يُوافيهم دائمًا ليُصدِّع الحلم ويُثير قضيَّة المعنى في وجوههم، شيئًا قد يتَّخذ شكل مرض أو تضخُّم ماليٍّ أو فقدانِ عزيز. إذا يتوافرُ كلُّ نوع من الأخطار التي تتهدَّد معنى حياتنا، سواءُ كان على الصعيد الداخليِّ أو على الصعيد الخارجيّ، ممّا يمكن أن يتآمر على تدميرها إذا كانت تفتقر إلى الأساس المتين5.

إيضاح المشكلة: مرض عُضال

هذا الإفتقار إلى الغاية والمعنى الأسمَيين توضَّح لي مؤخَّرًا في حديث جرى بيني وبين صديقٍ التقيتُه في اجتماع ضمَّ زملاء الدراسة القدامى. فلمَّا سألته: “ماذا تفعل الآن؟” أجاب إجابةً مطوَّلة، فحواها “إنَّني أعمل”. ثمَّ سألته عن سبب امتهانه ذلك العمل، فأجاب: “لأنَّه يؤتيني دخلاً جيِّدًا”. وسألته: “ولكنْ لماذا المال مهمٌّ جدًا في نظرك؟” فأجاب: “لأنَّ عليَّ أن أعيش!” فيما مضى يُعدِّد أقساط بيته وسيّارته، وتكاليف تعلُّمه وحاجاته الترفيهيَّة.

ثمَّ جاء الامتحان الحاسم في سؤالي: “لماذا تعيش؟” وبعد هُنيهةٍ قال ساخرًا بغير تروِّ: “أظنُّ لكي أعمل”. لقد دار دورةً كاملة: فقوام حياته الذهابُ إلى العمل وقبضُ أُجرةٍ يصرفها. وهذا يستلزم النهوض مجدَّدًا في الصباح كي يقبض أُجرة أُخرى ليصرفها. وسوف تستمرُّ الحال على هذا المنوال إلى أن يأتيَ صباحٌ لا يعود فيه يحضر إلى عمله! فلم يخطر في بال الكثيرين قطُّ أنَّ حياتهم ينبغي أن تُناط بحقيقةٍ عُظمى كي تكونَ ذات شأنٍ أسمى، ما داموا ذات يومٍ لن يعودوا يحضرون إلى العمل.

ولو أُتيح لصديقي بعد وفاته أن يُلقيَ نظرة استرجاعيَّة على حياته، لسأل على الأرجح: “ماذا كانت غايةُ حياتي على كلِّ حال؟”

لمَّا كنتُ في مرحلة الدراسة الثانويَّة وأوائل المرحلة الجامعيَّة، خُضتُ حينًا صراعًا مع قرارٍ يخصُّ اختيارَ مهنة مستقبلي. وقد شعرتُ حدسًا بأنِّي أُريد لحياتي أن يُحسَب لها حساب. وتركَّزَت معظم النصائح التي تلقَّيتُها على الناحية الاقتصاديَّة، حيث يُتاح لي أن أكسب دخلاً معتبَرًا. لكنَّني شعرتُ بأنَّ الحياة في نهاية المطاف لا بدَّ أن تكون لها قيمةٌ تتعدَّى انتظار المرتَّب. وإلَّا – بحسب إيضاح المُثلَّث – فما كنتُ أفضل حالاً من التُربة والعشب والبقرة. وفي ذلك الحين من شبابي، لم أدرِ سبيل الخروج من هذا المأزق.

تصوُّر حلّ:

دعوى وجود الله

بدا لي آنذاك أنَّه بين الذين عرفتُهم كان المتديِّنون هم الوحيدين الذين لديهم شيءٌ من الشعور بالاطمئنان حيال هذا المأزق. وقد كانت ردَّة فعلهم: “دُن، إنَّ الله هو الحلُّ الوحيد”. فإنَّهم آمنوا بأنَّ لحياتهم قيمةً أبديَّة لأنَّ إلهًا غير مُتناهٍ وذا شخصيَّة أوضح لهم مِن أين جاؤوا، ولماذا هُم هنا، وإلى أين يذهبون بعد الوفاة. ولكنْ لمَّا سألتُهم كيف عرفوا أنَّ الله موجود، اكتفوا بإجابتي بأنَّه ينبغي لي أن أومن من دونَ تساؤل. وكان من شأن ذلك فقط أن يُعزِّز رأيي أنَّ أهل الإيمان والدِّين معارضون للعقلانيَّة حقًّا. فلم تُقدَّم أيَّة أسباب منطقيَّة وبدا أنَّ البرهان ليست له أدنى علاقة بالإيمان.

تفكيرٌ رَغبيّ أم حقيقة موضوعيَّة؟

وقعتُ مؤخَّرًا على مَثَل حديثٍ يوضح الصِّراع الذي خبرتُه في مقتبل عمري:

ذات مرَّة وصل مستكشِفان إلى فُرجة في غابة. وكانت تلك الفُرجة ملأى بكثيرٍ من الأزهار والأعشاب. فقال أحدُ المُستكشِفَين: “لا بدَّ أنَّ بُستانيًّا ما تعهَّد هذه المرجة”. وأجابه الآخر: “ليس من بُستانيّ”. ثمَّ نصبا خيمتهما وتناوبا الحراسة. فلم يُرَ أيُّ بستانيٍّ قطّ. “ولكنْ لعلَّه بستانيٌّ غير مرئيّ”. وهكذا أقاما سياجًا شائكًا، وكهرباه، وأطلقا كلاباً دَمُومة للمطاردة… ولكنْ لم يسمعا أيَّة زعقة توحي بأنَّ مُتطفِّلاً صعقه التيّار. كما لم يُحرِّكِ الشريط الشائك قطُّ لينمَّ عن وجود مُتسلِّقٍ غير منظور. ولم تنبح الكلاب الدَّمُومة قطُّ على سبيل الإنذار. إلَّا أنَّ المؤمن، رغم ذلك كلِّه، لم يقتنع. “غير أنَّ هنالك بُستانيًّا غير منظور وغير متأثِّر بصعقات التيّار الكهربائيّ، بُستانيًّا يأتي في الخفاء كي يعتنيَ بالبستان الذي يحبُّه” وفي الأخير ييأس الشكّاك، ويقول: “ولكنْ ماذا يبقى من تأكيدك الأصليّ؟ فيمَ يختلف تمامًا ما تدعوه بُستانيًّا غير مرئيّ وغير ملموس ومُوهِمًا دائمًا أبدًا عن بستانيٍّ مُتوهَّم، بل أيضًا عن عدم وجود بستانيٍّ على الإطلاق؟”6

من البديهيِّ أنَّ المُلحِد الدكتور أنثوني “فلو” يريد منّا أن نُحدِّد البستانيَّ على أنَّه الله والبستانَ على أنَّه العالَم. فإذا كان الله (الدائرة) غير منظور وغير ملموس ومُوهِمًا دائمًا أبدًا بالنسبة إلينا نحنُ في العالم (المُثلَّث)، فكيف يتأكَّد لنا أنَّ الله ليس مجرَّد حصيلةٍ أفرزها خيالُنا؟ وإن كان الدكتور “فلو” على حقّ في زعمه أنَّ الله غير موجود، فعندئذٍ لا يكون لنا نحن البشر مصدرٌ مُطلق نتعلَّم منه أين جئنا، ولماذا نحن هنا، وما هو مصيرنا النهائيّ. بعبارةٍ أُخرى، ما كُنَّا لنعرف أنَّ لحياتنا غايةً ومعنًى أسمى من وجودنا في الُمثلَّث المُتناهي (من المهد إلى اللحد). كما يكون من شأننا أن نتلاشى بالموت.

ولكنْ لماذا أفترِض هنا أنَّه ينبغي أن يكون لنا غايةٌ ومعنى مُطلَقان؟ ماذا لو كانتِ الحياة في المثلث عظيمة ولم نشعر بأيَّة حاجة إلى أيِّ شيء آخر؟ الجوابُ أنَّنا نستكشف الإمكان فحسب. فليس مهمًّا بالحقيقة أن يشعر المرء – أو لا يشعر – بوجوب وجود غاية ومعنى أسمَيين. إنَّما ينبغي لنا بالحريِّ أن نسأل: “إذا كان لنا بالحقيقة غايةٌ قُصوى الآن وما وراء القبر على السواء، أفلا ينبغي لنا أن نعرف؟” من شأن الذهن المنفتح أن يرغب في معرفة الحقيقة (بصرف النظر عن شعورنا بوجوب ذلك) ولا سيَّما إذا كان مقرَّ مصيرنا الأبديِّ يتوقَّف على كيفيَّة تجاوبُنا في هذه الحياة.

إنَّ ما ننظر فيه هو إمكانيَّة وجود الدائرة قبل المُثلَّث، وكونُ الدائرة لامتناهيةً وشخصيَّة. طبعًا، ليس من شأن الدائرة المُتوهَّمة (الله) أن تنفع. ومجرَّد الرغبة في وجود إِلَهٍ لا تجعله موجودًا. فكيف لنا أن نعرف أنَّ الله موجودٌ حقًّا، وليس مجرَّد فكرة وهميَّة أوجدها توقُ الإنسانِ الرغبيُّ؟

استراتيجيا ممكنٌ فحصُها

كان الجوابُ عندي بسيطًا: إذا كان إلهٌ حقيقيٌّ موجودًا، فالطريقة الواحدة التي بها أعرف ذلك يقينًا هي أن يصير منظورًا وملموسًا، يمكن أن يُرى ويُسمع ويُلمس. فقد أردتُ أن أراه في واقع التاريخ على كوكب الأرض. ومن شأن ذلك أيضًا أن يردَّ اعتراض المُلحِد “فلو” من جهة الله. وتاليًا، بتُّ أُدرك أنَّ مجرى التفكير هذا كان مؤاتيًا. وها أنا أراه الآن من زاوية إيضاح المثلَّث: أهو أمرٌ ممكنٌ التصوُّر أنَّ الدائرة (الله) قد تصير مرئيَّة وملموسة داخل المثلَّث (العالم المُتناهي) حيث التربة والعشب والبقر والبشر؟

مزيتان جوهريتان من مزايا الله

لقد زوَّدني التحليلُ عبر السنين منذ صراعي الأصليّ بمزيدٍ من التبصُّر. وطالما وجدتُ عونًا خاصًّا في ما كتبه الفيلسوفُ واللاهوتيُّ الراحل فرنسيس شايفر. فهو حاجَّ بأنَّه لا يفي بالغرض أيُّ إلَه. ذلك أنَّ إلهًا يستطيع حلَّ مشكلة الغاية والمعنى، ومن ثمَّ يشرح طبيعة الإنسان الشخصيَّة، ينبغي أن يحوز مزايا معيَّنة، اثنتانِ منها حاسمتان على وجه الخصوص.7

1- ينبغي أن يكون الله لامتناهيًا

إنَّ إلهًا لامتناهيًا وأزليًّا هو بالتحديد إله كامل ومثاليٌّ كليًّا ولا ينقصه شيء، ومن الواجب أن ينوجد هذا الإله قبل المُثلَّث المُتناهي وخارجَه. أو يمكن أن أسأل بحقّ: “ما هي غاية الله؟” فإنَّ كون الله لامتناهيًا يجعل سؤالاً كهذا عن الله عديم المعنى، بما أنَّه لا يعتمد على أيِّ شيءٍ آخر سوى ذاته. ولم لم تكن الغاية متأصِّلة في كينونته، لما كان لامُتناهيًا. وبالمثل، لو كان الله مُتناهيًا، ما كان نافعًا في حلِّ مشكلة الغاية والمعنى لنا نحن داخل المُثلِّث، لأنَّه هو أيضًا يكون إذ ذاك جزءًا من المشكلة. ثُمَّ إنَّه يكون غير قادر على خلق المُثلَّث وتركيزه في الفضاء بالدرجة الأولى.

2- ينبغي أن يكون الله شخصيًّا

الكائنات الشخصيَّة تتواصل أو تتفاهم، وتُنشئ علائق، وتقدر أن تحبُ. ولها قدرة فكريَّة أو عقليَّة وإرادة وعواطف. وليست مثل الريح أو النار أو شعاع الرادار. فليس في وسع أيٍّ من هذه أن يردَّ صدى أيَّة عاطفة.

وعليه، فإنَّ “القوَّة” غير الشخصيَّة في “حروب النجوم” الشهيرة لن تُجديَ أبدًا أن تكون إلهًا. إنَّه أمرٌ ممكن التصوُّر أن تتخيَّل قوَّةً (إلهًا) تضرب كلَّ شخصٍ فوق الأرض على رأسه كلَّ يوم عند الظُّهر. إذ ذاك نعرف جميعًا أنَّ شيئًا ما موجودٌ حقًّا، ويُحتمل أن يكون كلٌّ منّا مُبرمجًا كي “ينحني سريعًا” كلّ يومٍ عند الظُّهر. وربَّما نكون مُبرمَجين مثل كلب باﭬلوڤ. ولكن لن يسعنا أن نفهم لماذا نُضرَب (أهي “تربيةُ محبّة” أم “صُفعة معاقبة”؟) ولا كيف نُلطِّف من أفعال تلك القوَّة. ولا بدَّ أن تدعو الضرورة إلى نوع من أنواع التواصل العقلانيِّ المحدَّد والموضِّح. ونحن نعلم أنّ الكائنات الشخصيَّة وحدها قادرة على ذلك. والكائن الشخصيُّ القادر على هذا النوع من التواصُل والمحبَّة يستطيع أن يوطِّد بينه وبيننا علاقةً ما. غير أنَّ الحال ليست على هذا المنوال في مفهومً عن الله يعدُّه “روحًا كونيًّا لا شخصيًّا”. فالإله الذي هو “شخصٌ” لا “شيءٌ” وحده يستطيع أن يدخل المُثلَّث ويُتيح لنا أن نراه ونلمسه ونعرفه حقًّا.

ديانات العالَم تحت المجهر

في جميع أنحاء المُثلَّث المُتناهي، أي عالمنا، ناسٌ يزعمون أنَّهم يعرفون أنَّ إلَهًا مّا موجود. ولكنَّهم لا يتَّفقون أبدًا على حقيقته أو طبيعته. فبقلمٍ عريض، يمكن تصنيف جميع الديانات بحسب نظرتها في مزيَّتَي الله الجوهريَّتين المحدَّدتَين آنِفًا. وعليه، فهي تندرج في ثلاثة أبوابٍ أساسيَّة.

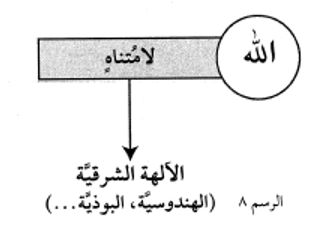

الفكر الشرقيُّ

تُقِرُّ أديانٌ مثل البوذيَّة والهندوسيَّة بأنَّ الله لامُتناهٍ حقًّا. فالله هو مصدر جميع الموجودات وحافظُها ومُعيلُها. غير أنَّ الإلَه الشرقيَّ ليس كائنًا شخصيًّا. بل تقول تلك الأديان إنَّ كلَّ شيء هو الله، وإنَّ الله هو كلُّ شيء. هذا هو أساس تعليم “العصر الجديد” بأنَّ البشر سماويُّون لأنَّهم جزءٌ من “الكلّ”. ولكنْ في الفكر الشرقيِّ عن الله، لا وجود لشخصٍ: فليس من قدرة عقلانيَّة، ولا عاطفة ولا محبَّة، ولا تواصُل. وليس من شخصٍ ينبغي للمرء أن يعرفه. فالله حضورٌ كونيٌّ لا شخصيٌّ، لا شخصٌ يُرى أو يُسمع أو يُلمس. إنَّ الله لا مُتناهٍ، غير أنَّه لا شخصيٌّ، لا شخصٌ يُرى أو يُسمع أو يُلمس. إنَّ الله لا مُتناهٍ، غير أنَّه لا شخصيٌّ، مثله مثل الرِّيح.

ثُمَّ إنَّ إلَهًا لاشخصيًّا لا يوفِّر أساسًا للمسائل الخُلقيَّة المتعلِّقة بالخير والشرّ. ففي الهندوسيَّة قوَّةٌ خيِّرة وقوَّةٌ شرِّيرة على السواء. ولكنْ بما أنَّ “الكلُّ واحد” فلا شيءَ صائبٌ أو خاطىءٌ بصورة مُطلَقة.

كذلك أيضًا لا تُجيب الهندوسيَّة عن السؤال: “كيف يمكن أن أكون شخصيًّا؟ ومن أين يأتي وعيُ الذات والإدراك الذاتيُّ والشخصانيَّة جميعًا؟” من شأن الهندوسيِّ أن يُجيب: “إنَّ معرفة الله بصفته لاشخصيًّا تقتضي أن ننكر شخصانيَّتنا الذاتيَّة أو تتجاوزها”. وإنشادُ “أُمْ… أُم” هو مسعى حالة وعيٍ مُحوَّلة في محاولةٍ للنجاة عمدًا من شخصانيَّتنا بُغية معرفة الله، أي أن نصير واحدًا نحن والكون اللاشخصيّ.

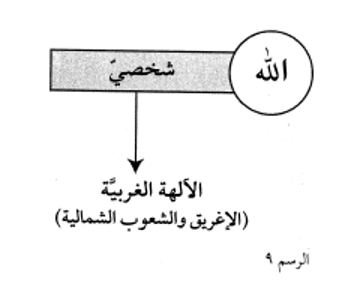

الفكر الغربيّ

كانت لدى الإغريق وشعوب الشمال فكرةٌ مختلفة. فأيُّ مَن قرأ أساطيرهم يعلم أنَّ آلهتهم كائناتٌ شخصيَّة جدًّا وقابلة أن تُعرَف. ذلك أنَّ لها شخصيَّات واضحة الملامح. إنَّما المأزق في كون هذه الآلهة تُعاني مشاكل تفوق ما يعانيه البشر. فهي ليست لامُتناهية. إذ تحارب وتشتهي وتحسد، ممَّا يُبيِّن أنَّها مُتناهية وغير كافية أو وافية في ذواتها. إنَّها لا تستطيع توفير الغاية والمعنى المُطلقَين.

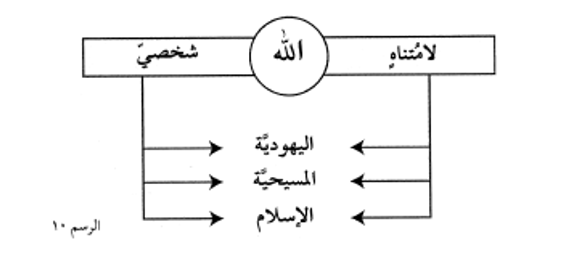

ثلاثة استثناءات

تُرى، ماذا نفعل؟ للشرق أديانٌ تزعم أنَّ إلهًا لامُتناهيًا موجود، ولكنَّه ليس شخصيًا (لا عقل له ولا إرادة ولا عاطفة). يجب أن أومن بوجود إلَهٍ كهذا، ولكنْ من داخل المثلَّث المُتناهي الذي أنا موجودٌ فيه لا سبيل لديَّ كي أعرف إلَهًا كهذا أو أُنشئ علاقةً به.

وللغرب أديانٌ تقول بوجود آلهة شخصيَّة قابلة أن تُعرَف ولكنَّها غير وافية أو كافية. فالآلهة الغربيُّون ليسوا مُتناهين ولا يمكنهم أن يوفِّروا حلاًّ للغاية والمعنى المطلَقين، أي كيف وصلنا هُنا، ولماذا نحن هنا، وما هو مصيرنا النهائيّ؟

إنَّما هنالك ثلاث ديانات تذهب إلى أنَّ إلهها لامُتناهٍ وشخصيٌّ في آنٍ واحد. فاليهوديَّة والمسيحيَّة والإسلام جميعًا تُعلِّم أنَّ الله هو على السواءِ الخالقُ اللامُتناهي وكائنٌ شخصيٌّ ذو قدرة عاقلة وإرادة وعاطفة، وممكنٌ أن يُعرف.

الفرق الحاسم

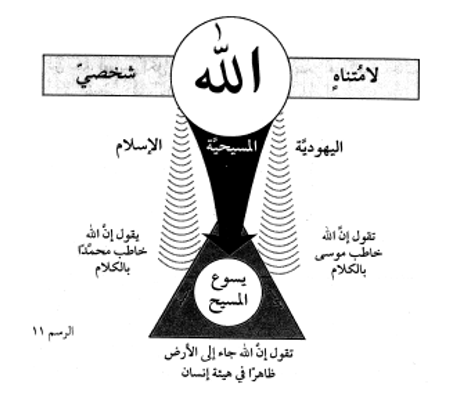

بماذا يُجيب كلٌّ من هذه الأديان عن السؤال: “ماذا يُدريني أنَّ إلهك موجودٌ حقًّا؟”

من شأن اليهوديَّة أن تقول إنَّ الله أعلن ذاته للنبيّ موسى بالتواصُل اللفظيِّ كما هو مُفصَّل في الأسفار الخمسة الأولى من كتاب العهد القديم. ومثل هذه الرسالة المحدَّدة لا يمكن أن تصدر إلاَّ عن كائنٍ شخصيٍّ عاقل. ثُمَّ إنَّ إلَه التَّوارة يقول في هذه الكتابات إنَّه أزليٌّ كما هو خالقُ الكونِ غيرُ المتناهي. وعليه، يؤمن اليهود أنَّ إلههم لا مُتناهٍ وشخصيٌ.

ومن شأن الإسلام أن يقول مثل ذلك أيضًا، ما عدا كونَ الرسالة الخاصَّة عندهم كما يُبيِّنها القُرأن جاءت على يد محمَّد. وعلى ما يبدو بين الكتابَين من تعارُض، يذهب كلا النبيَّين إلى أنَّه تلقَّى رسالته من الله. وهكذا، فقد يقول قومٌ إنَّ كلتا الرسالتين ليست من عند الله، ويقينًا ليست من عند الإلَه عينه لأنَّ من شأن ذلك أن يُوهِم بأنَّ الله مرتبك! ومن شأن المُلحِد، الدكتور “فلو”، على الأرجح، أن يظلَّ يعترض بأنَّ نظير هذا الإلَه اللامرئيَّ والمُوهِم يمكن أن يكون من اختراع البشر.

إنَّما كيف يمكن أن يجيب المسيحيُّون عن السؤال نفسه؟ إنَّ المسيحيَّة وحدها تتخطَّى اعتقاد وجود الله ومخاطبتِه البشر برسالة محددَّة إلى القول بأنَّ الله اللامُتناهيَ والشخصيَّ جاء إلى الأرض ظاهرًا في هيئة إنسان بشخص يسوع المسيح. بكلماتٍ أُخري: إنَّ مَن في الدائرة (الله) جاء إلى داخل المُثلَّث (العالم) حيثُ بات ممكنًا أن يُرى ويُسمَع ويُلمَسْ. فعند المسيحيِّين أنَّ الله لم يبق لامرئيًّا وغيرَ ملموس. والمسيحيَّة وحدها تذهب إلى أنَّ مؤسَّسها هو الله متجسِّدًا، لا مجرَّد نبيٍّ أو قدِّيس. ولأنَّ الله صار كائنًا بشريًّا وعاش على الأرض أكثر من ثلاثين سنة، فهو يوفِّر لكلِّ إنسان فرصة فريدة كي يمتحن هذ الفرق الحاسم، أعني كي يفحص الجواب المسيحيِّ عن كيفيَّة معرفتنا أنَّ الله موجود حقًّا.

فيسوع الميسح إمَّا هو الله وإمَّا ليس الله، كما يعتقد المسيحيُّون أنَّه هو. وليس عليك أن تُصدِّق هذه المقولة تصديقًا أعمى. ففي وسعك أن تُحقِّق في هذا الشخص بالمنطق والعقل اللذَين ينسحبان على باقي الدراسات التاريخيَّة تمامًا. إنَّ هذه دعوى قابلة للفحص حقاً.

شروط النظر المنطقيِّ في دعوى كون المسيح هو الله

وددتُ لو أنَّ سبيلي الخاصَّ في البحث عن الله كان واضحًا لي هكذا في حينه. إلاَّ أنَّني همتُ على وجهي بين كُتب العلوم والفلسفة والدِّين، محاولاً أن أشقَّ طريقي وحيدًا. وفي الأخير اهتديتُ حقًّا، بالاختبار الشخصيّ، إلى الطريق المرسوم هنا. فللقارىء الذي يُسائل نفسه الآن عن إمكان الاهتداء إلى الله، أقول إنِّي أعتقد أنَّ في وسعي أن أوفِّر عليك مقدارًا كبيرًا من الوقت والخيبة. إنَّ أمامك رجاءً وابتهاجًا! فالمسيحيَّة تقول بأنَّ الله قد جعل نفسه قابلاً أن يُعرف في العالم الطبيعيِّ الخاضع للعقل والبيِّنات. والدعوى بأنَّ خالقَ العالَمِ الشخصيَّ اللامُتناهي قد صار إنسانًا في شخص يسوع الناصريِّ هي دعوى قابلة للفحص. وللقيام بذلك، لا بدَّ من استيفاء ثلاثة شروط.

وثيقة تاريخيَّة موثوقة من القرن الأوَّل

يتوضَّح الشرط الأوَّل حالاً. لقد حصلت الزيارة من قِبَل الله منذ نحو ألفَي سنة. فكيف يستطيع أيُّ امرئٍ اليوم أن يتيقَّن بأنَّها حصلت فعلاً وأنَّ يسوع كان شخصاً حقيقيًّا من أشخاص التاريخ؟ في سبيل فحص هذه الدعوى المسيحيَّة، لا بدَّ من وجود وثائق مكتوبة تخصُّ يسوع. والوثائق الوحيدة المعروفة، المُفضَّلة على نحوٍ كاف لهذا الفحص، هي كتابات العهد الجديد. وقد كانت نظرتي في ذلك الحين أنَّ سجلَّات الإنجيل كما رواه متَّى ومرقس ولوقا ويوحنَّا تنطوي على قصصٍ خُرافيَّة أعاد كتابتها المُترجِمون وشوَّهوها على مرِّ العصور، بحيث لم يبقَ من التاريخ الأصيل إلَّا النَّزر اليسير. وفي الواقع أنَّ مقالةً خاصًّة ظهرت في مجلَّة “تايم” زعمت أنَّ 82% بالمئة ممَّا تنسبه الأناجيل الأربعة إلى سيرة حياة يسوع وتعالميه هي أساطير8 . بعبارة أُخرى، لم أومن بأنَّ الكتاب المقدَّس صحيح. وقد كان ذلك شعوري مع أنَّي لم أنظر قطُّ في البِّينات الأدبيَّة المتعلِّقة بصدقيَّة كتاب العهد الجديد أو بموثوقيَّته التاريخيَّة.

وعليه، فإنَّ أوَّل شرط لفحص الدعوى بأنَّ المسيح كان هو الله ظاهرًا في جسمٍ بشريٍّ يتمثَّل في الحاجة إلى سجلٍّ تاريخيٍّ موثوق من القرن الأوَّل عن يسوع المسيح. وإلاَّ، فكيف يستطيع أيُّ امرئٍ أن يكوِّن بصورةٍ منطقيَّة قناعةً مباشرة بشأن يسوع، إن لم يكن في حوزته مصادرُ كتبها شهود عيان؟ فالمبحث الأوَّل إذًا هو أن نُحدِّد كون كتاب العهد الجديد مصدرًا موثوقًا به في تاريخ القرن الأوَّل.

منهجُ برهان

ثانيًا، ينبغي في أيِّ مبحثٍ عقلانيّ أن تتوافر وسيلةٌ ما لجمع الحقائق أو الوقائع. أضِف أنَّه لا بدَّ من وجود اتِّفاقٍ ما على ما من شأنه أن يُشكِّل برهانًا وافيًا على صحَّة الدعوى بأنَّ يسوع المسيح هو الله. ومن الواضح أنَّ المنهج العلميَّ هو المنهج الأمثل في ملاحظة العالم الطبيعيّ. إلَّا أنَّه يستلزم أن يكون الاختبار قابلاً للتكرار في بيئةٍ مضبوطة حتَّى تتيسَّر ملاحظتُه. فالتاريخ لا يمكن تكراره ولا يُسلِس قياده للمنهج العلميّ. ومثله أيضًا الجمالُ والقِيَم الجماليَّة وجمهرةٌ من الأمور الأُخرى. فكيف تُبرهِن شيئًا هو حادثةٌ حصلت مرَّةً واحدة؟

لقد تعوَّدنا قبول منهج برهان آخر للأحداث التاريخيَّة. وذلك هو المنهج القانونيُّ المُتَّبع في نظام محاكمنا لدى قُضاتها ومُحلَّفيها. فأيَّة قضيَّة إثبات يستعرضها الإدِّعاء والدفاع كلاهما بشأن الدعوى المنظور فيها. ثمَّ يعمد قاضٍ أو مُحلَّفون إلى رَوز البيِّنات للتوصُّل إلى حُكم أو قرار منطقيّ بشأن المسألة.

هذه المقاربة العقلانيَّة لجمع المُعطيات ورَوز صحَّتها هي السبيل إلى مقارنة البيِّنات المتعلِّقة بكتاب العهد الجديد وشخص يسوع المسيح. وبما أنَّ العهد الجديد يؤكِّد أنَّه وثيقة تاريخيَّة كتبها شهود عيان، فلا بدَّ أن يكون الشرط الثاني للنظر في ما يذهب إليه هو استخدامَ المنهج القانونيّ. وستكون، أيُّها القارئ، أنت القاضيَ والحَكَم معًا في إصدار حُكمٍ مؤسَّس على البيِّنات.

شكٌّ صادق

إذا كان الإيمان بالله ينبغي أن يتجاوز كونه مؤسّسًا على المشاعر ومُتناقضُا للعقلانيَّة، فلا بدَّ من أن يتقبَّل فحص المقولات الواردة في الكتاب المقدَّس بأستخدام المنهج القانونيّ. بهذه الوسيلة يتيسَّر إنعام النظر في دعوى المسيحيَّة بأنَّ يسوع كان هو الله متجسِّدًا. ولكنَّ شرطًا ثالثًا ينبغي أن يكون في محلِّه أيضًا: أنَّ عليك، أنت القارىء، أن تكون صادقًا وموضوعيًّا حيال البيِّنات. ولنا في القصِّة الفكاهيَّة التالية عن ذلك الشكوكيِّ غير الشريف ايضاحٌ لسبب كون هذا الشرط ضروريًّا.

بدأ رجُل، على غير توقُّع، يقول لأهله وجيرانه وزملائه إنَّه مَيْت. ولمَّا اصطحبته زوجتُه إلى مُحلِّل نفسانيّ في الجوار، كلَّفه هذا مهمَّة البحث في الكتب المدرسيَّة الطبِّيَّة والمجلّات الصحِّيَّة حتَّي يكوَّن لديه اقتناعٌ راسخ بشأن السؤال: “هل ينزف الموتى؟” وبعد أسابيع من المطالعة، عاد بحُكمٍ مُفادُه أنَّ البيِّنات دامغة على أنَّ الموتى لا ينزفون. فابتسم المحلِّل النفسانيُّ وأمسك بدبُّوس كان قد به لأجل هذه اللحظة بعينها. ثمَّ وخز إصبع الرجل بلا هوادة، وانتظر استجابته. فحدَّق الرجل إلى الدَّم المتقطِّر من إصبعه، وشحب وجهُه وصاح: “إنَّ الموتى ينزفون فعلاً!”

لقد كان ذلك الرجُل شُكوكيًّاً غير شريف. وكثيرون يطلبون أجوبةً عن أسئلتهم بشأن الإيمان، أجوبةً مؤسَّسةً على الوقائع والبيِّنات. فمن المهمِّ على السواء أنَّ تكون استجابتهم حيال تلك الأجوبة والبيِّنات استجابًة صادقة. ذلك أنَّ استخدام المنهج القانونيِّ للنظر في دعوى صيرورة الله متجسِّدًا في هيئة إنسان ظهر على كوكب الأرض يكون استخدامًا عقيمًا إذا كان موقف المرء هو هذا: لا تربكْني بالوقائع، فقد كوَّنتُ فكرتي فعلاً”.

للتركيز والبحث

- هل يمكنك أن تُقيم رابطًا بينك وبين أيِّ واحد من التصوُّرات المشوَّهة بشأن الإيمان، على حدِّ ما ذُكر في هذا الفصل؟ كيف كان للصُّوَر المشوَّهة والعيِّنات السيِّئة من المتديِّنين تأثيرٌ في مواقفك تجاه الإيمان وانطباعاتك الشخصيَّة عنه؟

- أيَّة عوامل، عقلانيَّة أو خلافَها، قد تدفع بعض الناس إلى عدم الإيمان بالله؟

- حين يكون كلُّ شيء على ما يُرام عند الناس، أيَّة أنواعٍ من الأُمور يُحدِّدون باعتبارها تُلبِّي حاجتهم إلى الغاية والمعنى؟

- يذهب اليهود والمسلمون إلى أنَّهم يعرفون الله من طريق رسالات بلَّغها للأنبياء، فيما يقول المسيحيُّون بأنَّهم يعرفون الله لأنَّه سار على الأرض أيضًا في هيئة إنسان. لماذا الفرقُ في هاتين النظرتين مهمٌّ في ما يتعلَّق بفحص حقيقة وجود الله؟

- أيُ الأمرَين يمكن أن يُعتمَد في محكمة قضائيَّة: رواية شاهد عيان أو إشاعة؟ ولماذا؟ كيف أتبرز أهميَّة ذلك بالنسبة إلى الشرط الأوَّل المحدَّد بأنَّه ضروريٌّ للنظر قانونيًّا في دعوى كون المسيح هو الله؟

- هل توافق على أنَّ صحَّة الإيمان المسيحيِّ يمكن النظر فيها منطقيًّاً؟ لماذا نعم، أو لماذا لا؟