الخطية الجدية عند القديس ميثوديوس الأوليمبي الشهيد – د. أنطون جرجس

الخطية الجدية عند القديس ميثوديوس الأوليمبي الشهيد - د. أنطون جرجس

الخطية الجدية عند القديس ميثوديوس الأوليمبي الشهيد – د. أنطون جرجس

يُعتبر ق. ميثوديوس أسقف أوليمبوس أحد آباء الشرق في القرن الثالث الميلادي، وكان له العديد من الكتابات اللاهوتية المناوئة لتعاليم العلامة أوريجينوس، لم يتبق منها سوى كتاب المائدة أو الوليمة، وكتاب عن القيامة، وكتاب آخر عن الإرادة الحرة. لقد كان ق. ميثوديوس أول أساقفة مدينة أوليمبوس، ثم صار أسقفًا فيما بعد على مدينة باترا بإقليم ليكية في آسيا الصغرى (تركيا حاليًا).

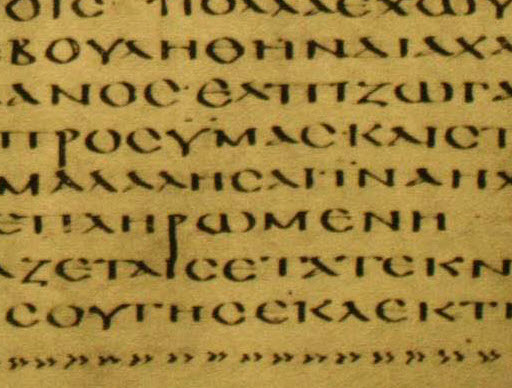

سوف نتناول تعاليمه بخصوص الخطية الجدية من خلال كتابه مائدة العشر عذارى أو وليمة العشر عذارى عن البتولية، وهو عبارة عن محاكاة لاهوتية مسيحية لمحاورة أفلاطون المُسمى بالوليمة أو المائدة. ويُعتبر هذا العمل الوحيد الذي وصل إلينا كاملاً في أصله اليوناني من أعمال ق. ميثوديوس. لقد تأثر الآباء الكبادوك بكتابات ق. ميثوديوس خاصةً ق. غريغوريوس النيسي الذي كان مُطلعًا على كتاباته، وكان يستشهد بها في كتاباته ذاكرًا إياه بالاسم.

يؤكد ق. ميثوديوس على أن بذرة الإنسان التي تؤدي إلى إنجاب الأطفال غير مذنبة، على العكس من مفهوم انتقال الخطية الأصلية بالوراثة عن طريق نظرية العلل البذرية عند أوغسطينوس، حيث يقول التالي:

“فالبذرة التي تشترك في قوة الخلق الإلهية، لا يجب أن نعتقد أنها مذنبة لبحثها عن عدم ضبط النفس والفجور. فالفن يستخدم الأدوات الخاضعة له، ولا شيء يُعتبر فاسدًا من ذاته، ولكنه يصبح كذلك بسبب مَن يستخدمه بهذه الطريقة. فإذا استُخدم بطريقة لائقة طاهرة، يصبح طاهرًا؛ والعكس صحيح إذا استُخدم بطريقة شائنة، يصبح كذلك”.

(ميثوديوس الأوليمبي (قديس)، وليمة العشر عذارى (الكتابات النسكية في القرون الثلاثة الأولى)، ترجمة: الراهب تيموثاوس المحرقي، (القاهرة، ٢٠٠٩)، ٢: ٥، ص ١٠٧)

ثم يتحدث ق. ميثوديوس عن خلقة الإنسان في عدم فساد مثل الملائكة، ولكنه عندما تعدى وصايا الله، عانى من السقوط الفظيع المدمر، ونزل إلى حالة الموت كالتالي:

“وقد حُسب الإنسان ضمن هذا الجمع؛ لأنه خُلق أيضًا في عدم فساد حتى يمجد الملك وصانع كل شيء مستجيبًا لصيحات الملائكة وتسبيحاتهم الآتية من السماء. وعندما تعد ذلك، وعصى وصايا الله؛ فكان عليه أن يعاني من سقوط فظيع ومدمر، ولذلك نزل إلى حالة الموت”.

المرجع السابق، ٣: ٦، ص ١١٧.

ثم يؤكد ق. ميثوديوس على خلقة الإنسان في حالة وسطية بين الفساد وعدم الفساد مثله مثل جميع الآباء السابقين عليه كالقديسين ثيؤفيلوس الأنطاكي، وإيرينيؤس، ويوستينوس، وغيرهم، فلم يكن الإنسان خالدًا بالطبيعة. حيث يقول التالي:

“والآن كون الإنسان بين الجانبين، لا يكون خيّرًا أو شريرًا، لكنه وُضع في الوسط بين الفساد وعدم الفساد. وميله إلى أحد الجانبين يكون باشتراك الطبيعة التي وُضعت فيه. فعندما يميل إلى الفساد، يصبح فاسدًا وفانيًا، وعندما يميل إلى عدم الفساد، يصبح طاهرًا خالدًا، فهو في مكان وسط بين شجرة الحياة وشجرة معرفة الخير والشر، والتي آكل من ثمرها فتغير إلى الطبيعة الأخيرة. فهو لم يكن من طبيعة شجرة الحياة، ولا من الفساد، ولكنه تغير إلى الطبيعة الفانية بعد ذلك، باشتراكه ووجوده في الفساد، وأيضًا كطاهر وخالد بارتباطه واشتراكه في الحياة”.

المرجع السابق، ٣: ٧، ص ١١٨، ١١٩.

ثم يؤكد ق. ميثوديوس على وراثة الفساد وليس الخطية كالتالي:

“ومن أجل ذلك: قهر السيد الرب – العديم الفساد- الموت حتى يقيم الجسد، ولا يعاني مرةً أخرى من وراثة الفساد”.

المرجع السابق، ص ١١٩.

كما يؤكد ق. ميثوديوس على أن المعمودية هي لتطهيرنا من الفساد، وليس الخطية الموروثة كالتالي:

“والآن تعبير وفوقها على القمر يشير في رأييّ إلى إيمان أولئك الذين تطهروا من الفساد بغسيل الميلاد الثاني (تي٣: ٥)”.

المرجع السابق، ٨: ٦، ص ١٧٤.

ويشير ق. ميثوديوس أيضًا إلى أن المعمودية هي ميلاد جديد واستنارة بنور جديد كالتالي:

“لأن الميلاد الجديد يسطع بتجديد شعاع جديد، أي نور جديد، وبتعبير أكثر وصفًا: تُدعى الاستنارة الجديدة؛ فالقمر الذي يظهر لهم دائمًا ومجددًا هو القمر الروحي المكتمل (البدر)، أي عهد وتذكار الحب؛ حتى يسطع المجد والنور الكامل لليوم العظيم”.

المرجع السابق، ص ١٧٥.

ويرفض ق. ميثوديوس فكرة القدرية، والجبرية، والإرادة المقيدة بالشر التي علم بها أوغسطينوس، حيث يقول التالي:

“والآن أولئك الذين يعتقدون، أنه ليس للإنسان إرادة حرة، ويؤكدون أنه مسيّر بواسطة ضرورات القدر التي لا مفر منها، وأوامرها المكتوبة؛ هم بالإلحاد مذنبون إلى الله نفسه، لأنهم استبعدوا أن يكون الله هو سبب وخالق شرور الإنسان. لأنه إذا كان الله بتناغم ينظم الحركة الدائرية بأكملها للنجوم، بحكمة يعجز الإنسان عن وصفها، أو فهمها، مديرًا لنظام الكون؛ والنجوم تثمر خصائص الفضيلة والرذيلة في حياة الإنسان، جاذبةً إياه إلى هذه الأشياء بسلاسل الضرورة؛ إذًا، فإنهم يعلنون أن الله هو السبب والمعطي للشرور. لكن الله ليس هو السبب في جراح أحد (يع١: ١٣)، وبالتالي القدر ليس هو السبب لكل هذه الأشياء”.

المرجع السابق، ٨: ١٦، ص ١٩٠، ١٩١.

ثم يؤكد ق. ميثوديوس على أن الله ليس هو علة الشر كالتالي:

“فأي إنسان لديه ولو قدر قليل من الذكاء، سوف يعترف أن الله خيّر، وقدوس، وحكيم، وصادق، ومعين، وليس هو السبب في الشرور؛ وخالي من الشهوة، وأي شيء من هذا القبيل. وإذا كان البار أفضل من الشرير، والشر ممقوت بالنسبة له؛ فالله لكونه بار يستمتع بالبر، والشر مكروه بالنسبة له، لكون الشر هو ضد وعدو البر، لذلك فإن الله ليس هو صاحب الشرور”.

المرجع السابق، ص ١٩١.

ثم يؤكد ق. ميثوديوس على نقطة في غاية الأهمية وهي أن ميلادنا ليس هو السبب في الشرور، فيدحض بذلك التعليم بوراثة الخطية كالتالي:

“إذا كان ما يفيد هو خير، وضبط النفس هو مفيد لبيت الإنسان وحياته وأصدقائه؛ إذًا، فضبط النفس هو خير. وإذا كان ضبط النفس بطبيعته خير، والشهوة هي ضد ضبط النفس، وكل ما هو ضد الخير هو شر؛ إذًا، فالشهوة شر. وإذا كانت الشهوة شر بطبيعتها، ومن الشهوة تخرج الدعارة، والسرقة، والمخاصمات، والقتل؛ إذًا، فالحياة الشهوانية هي في طبيعتها شريرة. لكن الوجود الإلهي ليس بطبيعته متورطًا في الشرور؛ إذًا، فإن ميلادنا ليس هو سبب تلك الأشياء”.

المرجع السابق، ص ١٩١، ١٩٢.

ثم يدحض ق. ميثوديوس تعليم القدرية والجبرية، وفكرة خطية الطبيعة، أو الذنب الطبيعي الموروث، أو الشر الطبيعي، أو الإرادة المقيدة بالشر، كما علم بتلك التعاليم أوغسطينوس في سياق شرحه لتعليم وراثة الخطية الأصلية كالتالي:

“وإذا كان القدر يجعل الإنسان يؤذي الآخرين، فما الحاجة إلى وجود قوانين، ولكن إذا كانت القوانين قد وُضعت لاختبار الخاطئ، والله يعتني بمَّن يُصاب، فإنه من الأفضل أن الشر لا يكون بحسب القدر أكثر منه بحسب الوضع الصحيح بعد اداء الفعل. لكن الله خيّر، وحكيم، ويفعل ما هو أفضل، لذلك ليس هناك قدر ثابت. فأسباب الخطية إما نتيجة التعليم، أو العادات، أو نتيجة شهوات الروح؛ أو تلك الرغبات التي تثور خلال الجسد. فأيًا كان السبب، فالله ليس هو أحد هذه الأسباب.

فإذا كان من الأفضل أن يكون الإنسان بارًا أكثر من كونه شرير، فلماذا لا يكون الإنسان هكذا منذ لحظة ميلاده؟ لكن فيما بعد، إذا أصبح الإنسان ضابطًا لنفسه بواسطة التعليمات والقوانين؛ فهو بذلك يصير أفضل لامتلاكه إرادة حرة، ولكن ليس لامتلاكه طبيعة الشر. فإذا كان الشرير شريرًا بحسب القدر، فبحسب شرائع العناية الإلهية، لا لوم عليه، ولا يستحق العقاب بواسطة القوانين؛ حيث أنه يعيش بحسب طبيعته، وهو غير قادر على التغيير. ومرة أخرى، إذا كان الإنسان الخيّر يحيا بحسب طبيعته، فليس له المدح، حيث أن قدره الفطري هو سبب الخير الذي فيه.

والشرير الذي يحيا بحسب طبيعته، لا لوم عليه في عيني القاضي البار، لأنه إذا تحدثنا بصراحة: مَن يعيش بحسب الطبيعة التي تنتمي له لا يخطئ، لأنه لم يجعل نفسه كذلك، بل القدر الذي يعيش هو بحسب خطواته مدفوعًا بضرورة لا مفر منها. إذًا، لا يوجد إنسان سيء، لكن البعض سيئين، والرذيلة لها اللوم، وهي عدو الله كما يبين العقل. لكن الفضيلة محببة ولها المدح، وقد عيّن الله قانونًا لمعاقبة الشرير، ولذلك لا يوجد قدر”.

المرجع السابق، ص ١٩٤.

ثم يشدد ق. ميثوديوس على أن الموت كان لصالح الإنسان ليضع الله نهايةً للخطية بالموت، وليمنع فناء الإنسان الأبدي، وحتى لا يصير الشر أبديًا والخطية بلا نهاية كالتالي:

“والآن: كانت خيمتنا في الأول مزودةً بحالة سامية ثابتة؛ لكن تحولت بواسطة التعدي وانحنت إلى الأرض. ولكن الله وضع نهايةً للخطية بالموت، خشية فناء الإنسان من أن يعيش خاطئًا، وتعيش الخطية فيه، فيكون معرضًا للعنة الأبدية”.

المرجع السابق، ٩: ٢، ص ٢٠١.

ونستنتج من هنا أن ق. ميثوديوس الأوليمبي مثله مثل آباء الشرق آنذاك السابقين عليه كان يحارب فكرة وراثة الخطية الأصلية بالتناسل عامةً، وخاصةً عند العلامة أوريجينوس الذي كان يعلم بالوجود السابق للأرواح وسقوطها بسبب الخطية الأصلية وانحباسها في أجسادها عقابًا لها على هذه الخطية الأصلية الموروثة. كما حارب أيضًا التعليم بالقدرية والجبرية وخطية الطبيعة التي تجعل من الإنسان مسيرًا نحو الشر دون إرادته بسبب طبيعته الشريرة المقيدة بالشر من الأساس. ويؤكد ق.

ميثوديوس على أن الشر والخطية ليسا من صُنع الله، ولم يكن الله علة الشرور، بل الشر والخطية هي أفعال حرية الإرادة في الإنسان الذي يميل بإرادته نحو الخير أو الشر، وليس بواسطة القدر المحتوم. ويؤكد على أن الموت كان لصالح الإنسان حتى لا يفنى بسبب ارتكابه للخطية، لذا وضع الله حدًا للخطية بالموت، فلا يصير الشر أبديًا، ولا الخطية بلا نهاية، وهكذا يحمي الإنسان من اللعنة الأبدية والموت الأبدي بسبب الخطية.