حرية الخليقة في المسيحية

حرية الخليقة في المسيحية

اعتمادية الخليقة تنطوي على مفهوم حرية الخليقة

إن المفهوم الكامل لاعتمادية الخليقة، يحمل في طياته فكرة أن علاقة الله بالكون ليست هي علاقة جزافية (أي إنها لم تأتِ بمحض الصدفة)، كما أنها ليست علاقة الضرورة (أي إن وجودها لم يكن ضروريًّا بالنسبة لله)، وإنما هي علاقة ناتجة عن حرية نعمة الله وحرية إرادته، حيث إن الله قد خلق الكون انطلاقًا من حبه البحت وجعله معتمدًا على كلمته الذاتي (اللوغوس)[1].

وكما أن اعتمادية الخليقة تنطوي على مفهوم اعتماد عقلانية الخليقة على عقلانية الله، فعلى نفس النمط فإن اعتمادية نظام الكون على إرادة الله تحمل معها فكرة حرية الخليقة التي تعتمد بالكامل على حرية الله. فالله لم يبخل على خليقته بحرية كاملة، بالضبط كما لم يضنّ عليها بوجودٍ أو بحقيقة مختلفة عن نفسه، بل على العكس فهو يمنح خليقته أن تشارك أيضًا بصورة مناسبة في حريته الخاصة الفائقة.

الخليقة أُحضرت إلى الوجود بحرية الله الكاملة

وكما سبق وأشرنا، فإن الله كانت له الحرية المطلقة في أن يخلق الكون أو لا يخلقه، مما يعني أن الكون كان من الممكن ألاّ يُوجد على الإطلاق، فلم تكن هناك ضرورة تحتم على الله أن يخلق أي شيء، وكان من الممكن أن يضع نهاية لوجود الخليقة إن كانت هذه هي مشيئته لأنه لا توجد ضرورة بأن يكون الكون موجودًا إلى الأبد[2]. وعليه فإن التداخل الفريد بين الاعتماد والاستقلال داخل مفهوم “الاعتمادية” يجب أن يُنظر إليه من جهة الله وأيضًا من جهة الخليقة.

وكما اعتاد جورج فلوروفسكي أن يؤكد، فإنه ينبغي علينا أن نفكر في الأمر من منطلق “اعتمادية ثنائية”: أي من جهة عمل الله الحر الخلاّق؛ إذ لم يكن الله مضطرًّا إلى أن يصنع ما قد صنعه (اعتمادية من جهة الوجود من العدم)، وأيضًا من جهة ما أوجده الله بالفعل والذي كان من الممكن ألاّ يحدث بهذا الشكل أو حتى لا يحدث على الإطلاق (اعتمادية من جهة شكل الوجود)[3]. وهذا لا يعني بالطبع أن عمل الله الحر والسيادي في الخلق كان عملاً غير عقلاني أو عملاً جزافيًّا بأي شكل، لأن الخليقة وكل ما فيها لها سببها ومنطقها الإلهي[4].

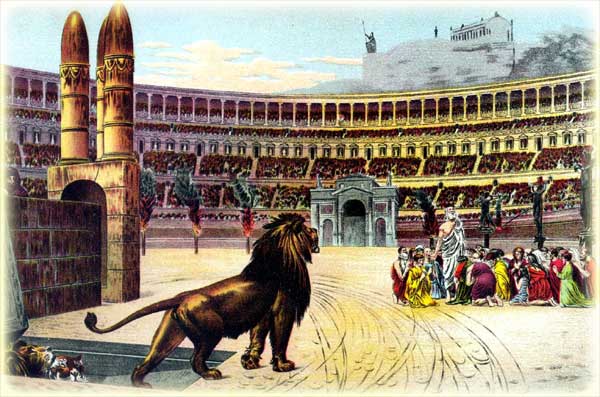

حرية الخليقة في الفكر اليوناني

هذا الاعتقاد المسيحي في حرية الكون، كان جديدًا تمامًا بالنسبة للعالم القديم الذي كانت تسوده أفكار عن حتمية عدم تغيُّر الطبيعة وعن أزلية العالم، وذلك بسبب مفهوم تكون (ونشأة) الطبيعة مع الله[5]. وكان هذا وراء ظهور فكرة “عجلة القدر” ذات الطبيعة العنيدة والتي انعكست في الأدب الكلاسيكي اليوناني والروماني القديم، كما كان هذا أيضًا وراء ظهور فكرة المعادلة بين الضرورة والعقلانية والتي نجدها منتشرة في كل فلسفتهم وعلومهم.

ولم يتوان المدافعون عن العقيدة المسيحية في الكنيسة الأولى مثل أثيناغوراس الأثيني، في إظهار كيف أن النظرة المسيحية إلى الله والخليقة كان لها الفضل في كسر الصلة الجائرة في عقول الناس بين الله وبين القدر المجهول المتسلط على الكل، كما كان لها أيضًا الفضل في تحريرهم من السطوة الخرافية للعرافة والتنجيم[6].

كيف نشأ مفهوم حرية الكون أو حرية الطبيعة؟

هذا المفهوم جاء بلا شك من النظرة الجديدة إلى العالم وتاريخه، والتي تولّدت من رسالة الإنجيل التي نادت بأنه: بتجسد الكلمة، فإن الخالق ذاته قد جاء بنفسه ليفدي ويحرر جنس البشر من أربطة الخطية والذنب ومن الفساد والموت[7]. غير أن هذا الفداء وهذا التحرر ينطبق على الخليقة جمعاء، لأن المسيح هو رأس كل الخليقة، وهو أصلها وغايتها. فبواسطته قد خُلقت كل الأشياء، وفيه تقوم ومن خلاله تتصالح مع الله.

إذن ففي يسوع المسيح قد أسس الله وأمَّن علاقة جديدة بينه وبين الخليقة، ومن خلال هذه العلاقة أُعطيت الخليقة حرية مؤسسة على حرية الله الفائقة وغير المحدودة. وكان مفهوم الفداء وتجديد الخليقة بأسرها في المسيح أقوى بكثير في الفكر الآبائي اليوناني (أي عند الآباء الذين كتبوا باليونانية) عنه في الفكر الآبائي اللاتيني (أي عند الآباء الذين كتبوا باللاتينية)، وكان ذلك بسبب العلاقة المتبادلة العميقة بين عقائد التجسد والفداء والخلق في الفكر اللاهوتي لآباء الإسكندرية وكبادوكية.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى بسبب الثنائية الضارة بين عالم المدركات (أي الأشياء التي تُدرك بالعقل) وعالم الحسيات (أي الأشياء المحسوسة) في فكر القديس أوغسطينوس. ففي الشرق، سادت حقيقة أن الذي تجسد هو بذاته الخالق الأصل والمصدر المطلق لكل وجود ولكل نظام ولكل عقلانية، والذي تغلغل بنفسه إلى داخل موتنا وانتصر عليه بموته وقيامته وهذا معناه أن الكون كله مرتبط من جهة وجوده (كيانيًّا) بالمسيح الابن المتجسد والقائم، وبالتالي فالكون كله قد دُعيّ للمشاركة في حرية الخالق.

وبالضبط كما أن الكون قد أخذ بدايته في الكلمة، هكذا أيضًا من خلال الفداء والتقديس والتجديد سيأخذ اكتماله فيه.

حرية الخليقة تعتمد على حرية خالقها الفائقة

لنتوقف قليلاً لنتأمل فيما تعنيه حرية الخليقة هذه. فبما أن هذه الحرية هي حرية كون “عرضي”، فإنها ستكون بالضرورة حرية عرضّية وبالتالي حرية محدودة. لأنه لو أُعطيت حرية غير محدودة لعالم “عرضي” لانطوى ذلك على تناقض بيِّن. ولكن كون حرية العالم المخلوق هي حرية عرضّية فإن ذلك يعني أنها محكومة بتلك الحرية الفائقة الإدراك التي لله والتي تمثل بالنسبة لها أساسها الحقيقي الذي تعتمد عليه بحكم كونها حرية عرضّية أو اعتمادية.

وهنا أيضًا نرى مرّة أخرى التداخل العجيب بين الاعتماد والاستقلال الذي وجدناه في مفهوم الاعتمادية. غير أنه لو كان الكون مرتبطًا فعلاً بحرية الله اللانهائية وغير المحدودة، ولو كان الكون منفتحاً بصورة مستمرة على قوة الله الخلاّقة، فإن هذا يعني أن حرية الخليقة لا بد وأن تعكس حرية الله وأن تكون بصورة ما غير محدودة ولا نهائية بطريقتها الخاصة وعلى مستواها المخلوق الخاص بها. أي إنه بسبب علاقة الخليقة الاعتمادية بالله، فإنه يوجد في الكون المخلوق إمكانيات غير محدودة ولانهائية، وهذا مبدأ جوهري في مفهوم الاعتمادية.

وبسبب أن الكون يتصف بهذا النوع المحيِّر وغير المحدَّد من لاعتمادية، فإننا لا نستطيع أن نحقق أية اكتشافات علمية عن الكون عن طريق أساليب التفكير المنطقية الاستنتاجية. وبسبب قدر الاستقلالية الحقيقية المعطاة للكون والمؤيدة من الله فنحن نقدر أن نكشف عن أسرار الطبيعة، فقط من خلال تجارب نقدم فيها أسئلتنا للطبيعة، ثم ندع الطبيعة تخبرنا هي عن نفسها دون أن نفرض عليها الافتراضات المسبقة المخبأة في أسئلتنا.

وكان البعض من آباء الكنيسة قد أدرك بالفعل هذا الأمر، ولذا كانوا معارضين لفرض أية نماذج من الفكر المنطقي أو الإستنتاجي على الطبيعة[8]. ولا يمكن القول إنهم كانوا مستعدين في تلك المرحلة لأن يضعوا تعليمًا كافيًا عن الطبيعة، ولكن ما أقروه بالفعل هو أن الطبيعة في علاقتها المرتبطة بحرية الله يجب اعتبارها غير كاملة في حد ذاتها[9].

وبالتحديد لأنها كذلك فقد منحها الله انفتاحًا وتلقائية وحرية تفاجئنا بها على الدوام. فكل أعمال الله وطرقه في الطبيعة لها نفس خاصية المفاجأة والتي تتحدى بها أية توقعات من جانبنا. إلاّ أنه في داخل حرية الطبيعة هذه كما هو الحال بالطبع في حرية الله ولكن بصورة فائقة يوجد ثبات وانتظام مذهل يمكن الاعتماد عليه.

وكان المفكر الوحيد في الكنيسة الأولى الذي حسب معرفتي قد أدرك بالفعل هذه الحقيقة وطبقها بصورة ذات معنى هو يوحنا فيلوبونوس السكندري، حيث أصرَّ على رفض آراء أفلاطون وأرسطو عن أزلية العالم، بل وتبنى أفكارًا مميزة عن طبيعة النور[10]، فقد نظر إلى نور الكون المخلوق على أنه انعكاس مخلوق لنور الله غير المخلوق وبالتالي فهو مرتبط بصورة اعتمادية بثبات الله وعدم تغيره. وهكذا ينبغي علينا بالتأكيد أن نفكر بنفس الطريقة في العلاقة بين حرية الكون المخلوقة وحرية الله غير المخلوقة.

كيف تستقيم حرية الخليقة مع ثباتها؟

إنه في إعلان الله عن ذاته في يسوع المسيح الكلمة المتجسد ومن خلاله، نستطيع أن ندرك شيئًا من هذا الجمع بين: الحرية والثبات، تلقائية الطبيعة وإمكانية الاعتماد عليها، أحداث الطبيعة التي لا يمكن التنبؤ بها والنظام الدقيق الذي في الطبيعة. غير أن كل شيء يتوقف على ما نفهمه عن محبة يسوع المسيح وعدم تغيره (ثباته) وأمانته كرب ومخلِّص، وعما إذا كان ما يعلنه عن طبيعة الله هو بالفعل ما هو حقيقي عن الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يُرى وما لا يُرى.

هل توجد علاقة أمانة مطلقة بين إعلان الله عن ذاته في التجسد وبين مَن هو الله في جوهره الذاتي الأزلي؟ فإذا كانت هناك مثل هذه العلاقة من الأمانة المطلقة والثبات المطلق، إذن فيسوع المسيح في محبته الفادية وفي نعمته المحررة، هو الضمان الإلهي* لما نفهمه عن حرية الخليقة وتكاملها وإمكانية الاعتماد عليها حتى في نظامها الطبيعي وسلوكها المادي[11].

وقد لا يكون من السهل علينا اليوم أن نقدِّر مدى الأهمية العظمى لهذا الاكتشاف بالنسبة للكنيسة الأولى التي كان عليها أن تجاهد لتكوين صورة مترابطة للكون باعتباره له نظام عقلاني خاص به، وهذا النظام ليس نظامًا جزافيًّا (أي بمحض الصدفة) ولا نظامًا ضروريًّا (أي من المحتم وجوده)، ولكن رغم أن الكون “عرضي” في طبيعته حيث كان من الممكن أن لا يأتي إلى الوجود على الإطلاق، أو أن يكون مختلفًا تمامًا عما هو بالفعل إلاّ أنه مع ذلك مستقر وثابت ويمكن الاعتماد عليه، بل إنه أيضًا منفتح لعناية الخالق في إتمام قصد محبته. وكان كل هذا إظهارًا في ضوء إنجيل المسيح لما أشار إليه العهد القديم عن الخلق بأنه “حسن” لأنه جاء من يد الله، وبالتحديد هو حسن في تكامله وحقيقته.

وقد نجح المسيحيون بالفعل في الجمع بين عرضية الخليقة وثباتها، وأيضًا بين مرونة الخليقة وإمكانية الاعتماد عليها، كصفات أساسية للواقع المخلوق والذي دأبنا على تسميته بالطبيعة. ولم يكن هذا بالأمر السهل بالنسبة لأناس كان يسيطر عليهم مفهوم حتمية ارتباط أو تطابق الله مع الطبيعة (dues sive natura). أما فكرة أن هذا الكون الواقعي أي عالم الحسيات والوجود المادي له ثباته ووحدته الخاصة به، فقد كانت غريبة تمامًا بالنسبة للحضارة الكلاسيكية.

وكانت لهذه النظرة الجديدة تمامًا على العالم، جذور عميقة كما قد رأينا في التقليد اليهودي، مع الفارق في أن العامل الحاسم في الفهم المسيحي للكون الذي صنعه الله كان يتمثل في ثبات محبة الله في يسوع المسيح.

ولذلك ففي التحليل الأخير، تظهر عقيدة الخلق وهي متصلة بشدة بمفهوم الوحدانية في ذات الجوهر، لأنه بيسوع المسيح الذي له ذات الجوهر الواحد مع الآب كان كل شيء، كما قرر قانون الإيمان بنيقية. وهذا الموضوع الهام هو ما سنتناوله في الفصل القادم.

[1] انظر بالأخص ق. أثناسيوس في تصميمه على أن يسوع المسيح نفسه هو إرادة الله:

Con. Ar., 1.20; 2.2; 2.24f; 3.60ff. Cf. Con. Ar., 2.31; 3.63.

127 Athanasius, Con. Ar., 1.20; 2.24, 29f.

128 Georges Florovsky, ‘The Concept of Creation in Saint Athanasius’, Studia Patristica, 1962, p. 37; Collected Works, vol. II, pp. 48f, 57ff

129 Basil, Hex., 5.4; Athanasius, Con. Ar., 2.31

130 Origen, Con. Cel., 5.7; Basil, Hex., 1.3; cf.

131 Athenagoras, Leg., 6.3-4; 20.3; 22.12; 25.2; De res., 19.1-3. See also Con. gent., and De inc. of Athanasius.

132 Athanasius, Con. Ar., 1.48f; 2.14, 56, 61ff, 67-69, 70-72; Ad Ant., 7.

135 John Philoponos, De op. mundi, 2.1ff.

* لأنه إذا كان الله أمينًا في إعلانه عن ذاته لنا (في يسوع المسيح)، وإذا كان ثابتًا في محبته لنا، فهذا هو الذي يضمن ثبات الخليقة ووحدانيتها والاعتماد عليها. (المترجم)

136 Aristides, Ad Aut., 1.4. See Athanasius, Con. Ar., 1.9, 35ff, 51f; 2.6-10; 3.36; De decr., 14; cf. De syn., 27.12; Con. Apol., 1.12, 15.