سقوط الإنسان – سي إس لويس

سقوط الإنسان – سي إس لويس

سقوط الإنسان – سي إس لويس

“الطاعة هي الواجب اللائق بالنفس الرشيدة العاقلة.”

Montaigne II, xii

“الإجابة المسيحية” على السؤال المطروح في الفصل السابق متضمنة في “عقيدة السقوط” The Doctrine of The Fall فحسب تلك العقيدة، أصبح الإنسان مصدر اشمئزاز لله ولنفسه، وكائناً سيئ التكيف مع الكون، ليس لأن الله صنعه كذلك بل لأنه هو الذي جعل نفسه هكذا بإساءة استخدامه لإرادته الحرة. بحسب رأيي هذه هي الوظيفة الوحيدة لتلك العقيدة.

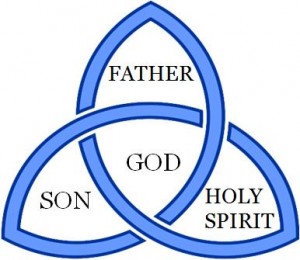

فهي توجد لكي تحمينا من نظرتين متفرعتين من المسيحية عن أصل الشر: النظرية الوحدوية Monism، والتي بموجبها الله نفسه، لكونه “أسمى من الخير والشر”، ينتج بحيادية التأثيرات التي نطلق عليها هذه الاسمين (الخير والشر)، والنظرية الثنائية Dualism، التي بموجبها ينتج الله الخير، بينما قوة أخرى معادلة له ومستقلة عنه تنتج الشر.

ضد كل من هاتين النظريتين، تؤكد المسيحية أن الله صالح؛ وأنه صنع كل شيء حسناً لأجل كل الأشياء؛ وأن واحدة من الأشياء الجيدة التي صنعها، أي الإرادة الحرة للمخلوقات العاقلة. بحكم طبيعتها نفسها، كانت تتضمن إمكانية الشر؛ وأن المخلوقات، إذ استغلت هذه الإمكانية للشر، أصبحت شريرة. إلا أن هذه الوظيفة – التي هي الوظيفة الوحيدة التي اعترف بها لعقيدة السقوط – لا بد أن يتم تمييزها عن وظيفتين أخريين، ربما يتم عرض هذه العقيدة في بعض الأحيان بأنها تؤديهما، وهو الأمر الذي أرفضه.

أولى هاتين الوظيفتين المفترضتين: لا أعتقد أن هذه العقيدة تجيب على السؤال، “هل كان من الأفضل لله أن يخلق عن ألا يخلق؟” فهذا سؤال قد رفضته بالفعل. لكن حيث أنني أؤمن أن الله صالح، فإني متأكدي أنه إذا كان لهذا السؤال معنى، فإن الإجابة عليه لا بد أن تكون “نعم”.

لكني أشك ما إذا كان لهذا السؤال أي معنى: وحتى لو كان له معنى، فأنا متأكد أنه لا يمكن الحصول على إجابة عليه بطريقة الأحكام التقييمية التي يمكن للبشر أن يصدروها بشكل كبير. أما الوظيفة الثانية؛ لا أعتقد أن عقيدة السقوط يمكن استخدامها لإظهار أنه أمر “عادل”، فيما يتعلق بالعدالة الجزائية، أن يتم عقاب الأفراد بسبب ذنوب أسلافهم البعيدين.

بعض صيغ العقيدة يبدو أنها تتضمن ذلك؛ ولكني أشك إذا كان أي منها، كما يتم فهمه بواسطة مفسريه، يعني ذلك حقاً. ربما يقول الآباء في بعض الأحيان أننا نعاقب بسبب خطية آدم: ولكن يقولون في مرات أكثر كثيراً أننا قد أخطأنا “في آدم”. قد يكون من المستحيل أن نكتشف ما كانوا يعنونه بذلك، أو قد نقرر أن ما كانوا يعنونه خاطئاً.

ولكني لا أعتقد أننا يمكن أن نرفض أو نستبعد طريقتهم في الكلام باعتبارها مجرد “مصطلح”. فسواء بحكمة أو بجهل، لقد آمنوا أننا “فعلياً” وليس ببساطة بمجرد تخيل مشروع – كنا متورطين في الفعل الذي قام به آدم. بالمعنى المادي الجسدي – حيث كان آدم هو المركبة الأولى لنقل “المادة الوراثية الخالدة Immortal Germ Plasm” – قد يكون أمراً غير مقبول؛ ولكنه بالطبع، سؤال إضافي ما إذا كان الاعتقاد نفسه هو مجرد التباس أم أنه فهم حقيقي للحقائق الروحية يتخطى إدراكنا الطبيعي. إلا أنه في الوقت الحالي، لا مجال لإثارة هذا السؤال؛ كما قلت، لأنه ليست لدي نية للجدل بأن نسب عجز الإنسان إلى ما جلبه عليه أجداده القدماء هو نموذج للعدالة الجزائية.

بالنسبة لي يعد هذه بالأكثر نموذجاً لتلك الأشياء المشاركة بالضرورة في خلق عالم مستقر، وهو الأمر الذي ذكرناه في الفصل الأول. فبلا شك، كان من الممكن بالنسبة لله أن يزيل بمعجزة نتائج أول خطية ارتكبها أي إنسان في أي وقت مضى؛ لكن هذا لم يكن سيصيح جيداً كثيراً إلا إذا كان الله مستعداً أن يزيل نتائج الخطية الثانية، والثالثة، وهكذا إلى الأبد.

إذا كانت المعجزات قد توقفت، فربما كنا سنصل عاجلاً أو آجلاً إلى موقفنا الحالي الذي يرثى له: أما إذا لم تكن قد توقفت، فإن عالماً مدعوماً ومصححاً هكذا باستمرار بواسطة التدخل الإلهي، كان سيصيح عالماً لا شيء مهم فيه يعتمد إطلاقاً على الاختيار البشري، والذي فيه الاختيار نفسه كان سيتوقف سريعاً نتيجة التيقن أن واحدة من البدائل الظاهرة أمامك لن تقود إلى أية نتائج، وبالتالي فهي ليست في الحقيقة بديلاً. كما رأينا، إن حرية لاعب الشطرنج في أن يلعب الشطرنج تعتمد على صلابة وثبات القوانين والتحركات.

حيث أنني حددت ما أعتقد أنه المضمون الحقيقي لعقيدة أن الإنسان ساقط، دعونا الآن نفكر في العقيدة في حد ذاتها. القصة الموجودة في سفر التكوين هي قصة (مليئة بأعمق الإيحاءات) عن تفاحة سحرية للمعرفة؛ لكن في العقيدة المطورة، اختفى عن الأنظار تماماً السحر الملازم للتفاحة، وأصبحت القصة ببساطة هي قصة عصيان.

إن لدي أعمق احترام حتى للأساطير الوثنية، بل واحترام أعمق حتى للأساطير الوثنية، بل واحترام أعمق للأساطير في الكتاب المقدس. ولذلك فإني لا أشك في أن رواية القصة التي تؤكد على التفاحة السحرية، وتجمع معاً شجرتي الحياة ومعرفة الخير والشر، تحوي حقاً كتابياً أعمق وأبرع من رواية القصة التي تجعل التفاحة، ببساطة مجرد تعهد بالطاعة.

لكني أفترض أن الروح القدس لم يكن سيسمح للرواية الأخيرة بأن تنمو في الكنيسة وتكسب تأييد دكاترة عظام ما لم تكن هي أيضاً حقيقية ومفيدة على قدر ما ذهبت إليه. هذه الرواية للقصة إذاً هي التي سوف أناقشها، لأنه على الرغم من أنني أعتقد أن الرواية الأولية أكثر عمقاً بكثير، إلا أني أعرف، على أية حال، أنني لا أستطيع أن أتغلل إلى أعماقها. لذلك سيكون عليّ ليس أن أقدم لقرائي الأفضل على الإطلاق لكن أفضل ما لدي.

في العقيدة المطورة إذاً، يزعم أن الإنسان، كما صنعه الله، كان صالحاً بالكامل وسعيداً بالكامل، لكنه عصى الله فأصبح ما نراه الآن. يعتقد كثيرون من الناس أن هذا الافتراض قد ثبت بطلانه بواسطة العلم الحديث. فيقال، “إننا نعرف الآن أنه أبعد كثيراً عن كون البشر قد سقطوا من حالة الفضيلة والسعادة البدائية، فإنه قد ارتفعوا ببطء من حالة الوحشية والهمجية.” لكن يبدو لي أن هناك لبس تام هنا.

فكلمة “وحشي” و “همجي” تنتمي كلاهما إلى تلك الفئة التعيسة من الكلمات التي تستخدم في بعض الأحيان بطريقة بلاغية، باعتبارها تعبيرات توبيخية، وفي بعض الأحيان بطريقة علمية، كتعبيرات للوصف؛ والحجة الزائفة ضد السقوط تعتمد على خلط في الاستخدامات. فإذا كان بالقول إن الإنسان قد ارتفع من الوحشية أنت تعني ببساطة أن الإنسان ينحدر جسدياً من الحيوانات، فليس عندي أي اعتراض على ذلك.

لكن هذا لا يتبعه أننا كلما عدنا إلى الوراء كلما وجدنا الإنسان أكثر وحشية، بمعنى أكثر شراً أو بؤساً. لا يوجد لدى أي حيوان فضيلة أخلاقية؛ لكنه ليس صحيحاً أن كل السلوك الحيواني هو من النوع الذي يمكن للمرء أن يطلق عليه “شرير” لو أن البشر مارسوه. على العكس من ذلك، ليست كل الحيوانات تعامل المخلوقات من نفس سلالتها بمثل الشر الذي يعامل به البشر بعضهم البعض.

ليس كل الحيوانات في مثل الشراهة أو الفسق الذي لدينا كبشر، كما أنه لا يوجد حيوان طموح. بالمثل، إذا قلت إن البشر الأوائل كانوا “همجين”، وأنت تعني بذلك أن مصنوعاتهم اليدوية كانت قليلة وغير متقنة مثل مصنوعات “الهمجيين” المحدثين، فقد تكون على حق، لكنك إذا كنت تعني أنهم “همجيون” بمعنى أنهم بذيؤون وشرسون وقساة وخائنون، ستكون قد ذهبت إلى ما هو أبعد من برهانك، وهذا لسببين.

السبب الأول، أن علماء الأنثروبولوجيا المحدثين والمرسلين هم أقل ميلاً من آبائهم للمصادفة على صورتك السلبية غير المرغوب فيها حتى عن الهمجي الحديث. السبب الثاني هو أنك لا تستطيع أن تجادل من خلال المصنوعات اليدوية للبشر الأوائل بأنهم كانوا في كل النواحي مثل الشعوب المعاصرة الذين يصنعون مصنوعات يدوية مماثلة، لا بد أن نأخذ حذرنا هنا ضد الوهم الذي يبدو أن دراسة إنسان ما قبل التاريخ تنتجه على نحو طبيعي.

إنسان ما قبل التاريخ، حيث أنه كان قبل التاريخ، هو معروف لنا فقط بواسطة الأشياء المادية التي صنعها – أو بالأكثر بواسطة اختيار تصادفي من بين أشياء أكثر دواماً قام بصنعها. ليس خطأ علماء الآثار أنه ليس لديهم دلائل أفضل من ذلك؛ لكن هذه الندرة في الدلائل تشكل غواية مستمرة لاستنتاج أكثر مما لدينا أي حق في استنتاجه، بحيث نفترض أن المجتمع الذي صنع المصنوعات اليدوية المتفوقة كان متفوقاً من كل النواحي.

كل إنسان يستطيع أن يرى أن هذه الافتراض باطل؛ إذ أن من شأنه أن يقود إلى النتيجة القائلة بأن الطبقات المرفهة في زمننا الحالي كانت من كل النواحي متفوقة على تلك التي كانت في العصر الفيكتوري Victorian Age. من الواضح أن البشر ما قبل التاريخ الذين صنعوا أسوأ أواني فخارية ربما كانوا قد نظموا أفضل الأشعار ولكننا لن نعرف ذلك أبداً.

بل أن هذا الافتراض يصبح حتى أكثر سخفاً عندما نقارن البشر ما قبل التاريخ بالهمجيين المحدثين. فإن التماثل في خامية وبدائية المصنوعات اليدوية هنا لا يخبرنا شيئاً عن ذكاء أو فضيلة واستقامة صانعيها. فما نتعلمه بواسطة التجربة والخطأ لا بد أن يبدأ بصورة بسيطة خامية، مهما كان شخصية المبتدئ. كما أن نفس الإناء الفخاري الذي يمكن أن يثبت أن صانعه كان عبقرياً، لو كان هو أول إناء تم صنعه في العالم، سيثبت أن صانعه غبي لو أن هذا الإناء جاء بعد آلاف السنين من صناعة الأواني الفخارية.

لذلك يستند التقدير الحديث كله للإنسان البدائي على وثنية تلك المصنوعات اليدوية التي هي خطية جماعية عظيمة لحضارتنا الخاصة. فقد نسينا أن أجدادنا ما قبل التاريخ هم الذين قاموا بأكثر الاكتشافات المفيدة التي تم صنعها على الإطلاق، فيما عدا الكلوروفورم. فنحن ندين لهم باللغة، ونظام الأسرة، والملابس، واستخدام النار، واستئناس الحيوانات، والعجلات، والسفن، والشعر، والزراعة.

العلم إذاً، ليس له ما يقوله إما لصالح أو ضد عقيدة السقوط. إلا أنه تمت إثارة صعوبة فلسفية أكثر بواسطة اللاهوتي الحديث الذي يدين له بالكثير كل الطلبة في هذا الموضوع. يشير هذا الكاتب إلى أن فكرة الخطية تفترض مسبقاً وجود قانون يتم الخطأ ضده وتعديه؛ وحيث أنه يمكن أن يستغرق الأمر قروناً من “غريزة القطيع” لكي تتبلور في عُرف. وللعرُف أن يُصبّ في صورة قانون، فإن الإنسان الأول – إذا كان هناك على الإطلاق مخلوق يمكن أن نصفه هكذا – لم يكن يمكنه ارتكاب الخطية الأولى.

يفترض هذا الجدل أن الفضيلة وغريزة القطيع قد تزامنا بطريقة مشتركة، وأن “الخطية الأولى” كانت في الأساس خطية “اجتماعية”. لكن العقيدة التقليدية تشير إلى خطية ضد الله، إلى فعل عصيان، وليس إلى خطية ضد أخ في الإنسانية. وبالتأكيد، إذا كنا سنعتنق عقيدة السقوط بمعنى حقيقي، لا بد أن نبحث في تلك الخطية الضخمة على مستوى أعمق وأكثر خلوداً، أكثر منه على مستوى الأخلاق الاجتماعية.

لقد تم وصف هذه الخطية بواسطة القديس أوغسطينوس Saint Augustine باعتبارها نتيجة الكبرياء، إنها النزعة التي يحاول فيه مخلوق ما أن يقف مستقلاً بنفسه، وأن يوجد لأجل نفسه (حيث هذا المخلوق هو كائن تابع في الأساس، إذ يكمن مبدأ وجوده ليس في ذاته بل في شخص آخر). مثل هذه الخطية لا تتطلب ظروفاً اجتماعية مركبة، ولا خبرة ممتدة، ولا تطور فكري عظيم.

فمنذ اللحظة التي يصبح فيها المخلوق مدركاً لله كإله ولنفسه كذات، فإن البديل المزعج بأن يختار الله أو الذات ليكون في المركز، يصبح متاحاً له. يتم ارتكاب هذه الخطية يومياً بواسطة الصغار والفلاحين الجهلاء كما يرتكبها بالمثل الأشخاص المثقفون؛ يرتكبها الانعزاليون ليس بأقل مما يرتكبها أولئك الذين يعيشون في المجتمع؛ إنه السقوط في حياة كل فرد، وفي كل يوم من حياة كل فرد، إنها الخطية الأساسية خلق كل خطايا معينة أخرى. الآن، في نفس هذه اللحظة نقوم أنا وأنت إما بارتكابها، أو نوشك على ارتكابها، أو نتوب عنها.

إننا نحاول، عندما نستيقظ من النوع، أن نضع اليوم الجديد عند قدمي الله؛ لكننا قبل أن ننتهي من الحلاقة، يصبح اليوم ملكنا ونشعر أن دور الله فيه مثل ضريبة لا بد لنا من أن ندفعها من “جيبنا الخاص”، اقتطاع من الوقت الذي، كما نشعر، يجب أن يكون “ملكاً لنا”. يبدأ الإنسان وظيفة جديدة ولديه شعور بالدعوة المهنية، وربما للأسبوع الأول يظل محتفظاً بورقة الاستقالة من الوظيفة كحد زمني أقصى له، متقبلاً السعادة والألم من يد الله، إذ يأتيان، باعتبارهما “مصادفات”.

لكن في الأسبوع الثاني يبدأ في “الاطلاع على الأمور”؛ وبحلول الأسبوع الثالث، يكون قد استخرج من الوظيفة الكلية خطته الخاص لدوره هو الشخصي في تلك الوظيفة، وعندما يتمكن من الوصول إلى ذلك يشعر أنه لا يحصل على أكثر من حقوقه، وعندما لا يتمكن من ذلك، يشعر بأنه يتم اعتراض طريقه والتصادم معه.

والمحب، في رضوخ لدافع غير محسوب، والذي قد يكون مليئاً بالنيات الحسنة وأيضاً بالرغبة والاحتياج ألا يكون ناسياً لله، يحتضن حبيبته، وبعد ذلك، بمنتهى البراءة، يختبر إثارة للمتعة الجنسية؛ لكنه في الحضن التاي قد يضع تلك المتعة في الاعتبار، وقد تكون وسيلة لغاية، وربما تكون الخطوة الأولى المنحدرة نحو حالة اعتبار رفيقته الإنسانة “شيء” أو “أداة” يتم استغلالها لأجل متعته. عندئذ تزال زهرة البراءة، عنصر الطاعة والاستعداد لتحمل المسؤولية. من كل نشاط نقوم به.

فالأفكار التي يتم القيام بها لأجل الله – مثل تلك التي نحن منغمسون فيها في تلك اللحظة – تستمر كما لو كانت غاية في حد ذاتها. وبعد ذلك كما لو أن متعتنا في التفكير هي الغاية، وأخيراً كما لو أن كبرياءنا أو شهرتنا هي الغاية. وهكذا طوال اليوم، وكل أيام حياتنا، ننحدر، وننزلق، ونسقط، كما لو أن الله، بالنسبة لوعينا الحالي، هو مجرد طائرة تميل على نحو سلس لا يوجد على متنها راحة.

بالحقيقة نحن لدينا لآن تلك الطبيعة التي لابد لها أن تنزلق، والخطية، حيث أنه لا يمكن تجنبها، قد نعتبرها عرضية ويمكن اغتفارها. لكن لا يمكن أن يكون الله قد صنعها هكذا. إن الانجذاب بعيداً عن الله، “الارتحال نحو الوطن نحو الذات المعتادة”، كما نعتقد، لا بد أن تكون نتيجة للسقوط. إننا لا نعرف تماماً ماذا حدث للإنسان عندما سقط؛ لكن إذا كان من المشروع أن نخمن، فإني أقدم الصورة التالية، “أسطورة” بالمعنى السقراطي Socratic قصة ليس بعيدة الاحتمال.

على مدى قرون طويلة أتقن الله صورة الطبيعة الجسدية (الحيوانية) التي كانت ستصبح مركبة الانتقال إلى البشرية وصورة الله نفسه، فأعطاه يدين كان يمكن لإبهاميهما أن ينطبقا على كل الأصابع الأخرى، وفكين وأسنان وحلق قادرين على الكلام، وعقل مقعد ومركب بما يكفي لتنفيذ كل التحركات المادية ووفقاً لذلك تتجسد الفكرة المعقولة.

ربما كان هذا المخلوق موجوداً على مدى عصور بهذه الحالة قبل أن يصبح إنساناً؛ بل ربما كان ماهراً بما يكفي بحيث يصنع أشياء يقبلها علماء الآثار المحدثين كدليل على إنسانيته. ولكنه كان فقط مجرد طبيعة جسدية (حيوان) لأن كل عملياته الجسدية والنفسية كانت موجهة بطريقة خالصة نحو غايات مادية وطبيعية.

ثم، في ملء الزمان، جعل الله أن ينزل على هذا الكائن الحي، على كل من نفسيته Psychology ووظائف أعضائه Physiology، نوعاً جديداً من الوعي الذي استطاع أن يقول “أنا” و “لي”، والذي استطاع أن ينظر إلى نفسه “كذات”، والذي عرف الله، واستطاع أن يصدر أحكاماً تختص بالحق، والجمال، والخير، والذي كان حتى ذلك الوقت فوق الزمن حتى أنه استطاع أن يدرك أن الوقت يمضي بسرعة.

هذا الوعي الجديد حكم وأنار هذا الكائن الحي بأكمله، غامراً كل جزء فيه بالنور، ولم يكن، مثل وعينا، محدوداً بمجموعة مختارة من التحركات التي تذهب في جزء واحد من الكائن الحي؛ أي العقل. كان الإنسان عندها في ملء الوعي. يزعم أتباع اليوجا Yogi الحديثة – سواء عن كذب أو عن حق – أنهم يتحكمون في تلك الوظائف التي هي بالنسبة لنا في الأغلب جزء من العالم الخارجي، مثل الهضم والدورة الدموية. لكن تلك القوة كانت لدي الإنسان الأول بطريقة بارزة. وقد أطاعت عملياته العضوية قانون إرادته الشخصية، وليس قانون الطبيعة.

أرسلت أجهزة جسمه الشهوات إلى كرسيي حكم إرادته، ليس لأنه كان يجب عليها ذلك، بل لأنه هو اختار ذلك. كان النوم يعني له ليس السبات الذي نجتاز فيه، بل راحة مرغوبة وواعية – فظل متيقظاً لكي يستمتع بلذة وفريضة النوم. وحيث أن عمليات الاضمحلال والإصلاح في أنسجته كانت بالمثل واعية ومطيعة، ربما ليس من الخيال أن نفترض أن طول فترة حياته كان إلى حد كبير بناء على تقديره الخاص.

وحيث أنه كان متحكماً في ذاته، فإنه كان متحكماً في كل الحيوات الأدنى منه التي كان يتعامل معها. بل أننا نحن حتى الآن نلتقي بأفراد نادرين لديهم قدرة غامضة على ترويض الوحوش. هذه القدرة تمتع بها إنسان الجنة بتفوق. لذلك فالصورة القديمة للحيوانات وهم يلعبون أمام آدم ويتملقونه قد لا تكون رمزية بالكامل.

فحتى الآن هناك حيوانات أكثر مما يمكنك أن تتوقع مستعدة أن تعشق الإنسان لو أنه أتيحت لها الفرصة المناسبة؛ لأن الإنسان قد صُنع لكي يكون الكاهن، بل وبإحدى المعاني، المسيح، بالنسبة للحيوانات، أي الوسيط الذي من خلاله يفهمون الكثير جداً من البهاء والروعة الإلهية بقدر ما تسمح لهم بذلك طبيعتهم غير العاقلة. ولم يكن الله بالنسبة لذلك الإنسان طائرة منزلقة مائلة.

فقد صُنع له الوعي الجديد لكي يطمئن ويستريح في خالقه، وقد استراح فيه بالفعل. مهما تنوعت وأثريت خبرة الإنسان برفاقه (أو رفيقه) من البشر. بالإحسان والمحبة والصداقة والحب الجنسي، أو بالوحوش، أو بالعالم المحيط به الذي أدرك عندها لأول مرة أنه جميل ورهيب، كان الله يأتي أولاً في محبته وفي فكره، وقد حدث هذا دون جهد مؤلم.

بحركة دائرية متقنة، نزلت الكينونة، والقوة والفرح من الله إلى الإنسان في صورة عطية وهدية وعادت من الإنسان إلى الله في صورة محبة طائعة وعبادة منتشية؛ وبهذا المعنى، لكن ليس بكل المعاني، كان الإنسان عندها بالحقيقة ابن الله، نموذجاً للمسيح، يمثل بصورة متقنة كاملة وبفرح ويُسر كل الملكات وكل الحواس التي تخضعها الذات البنوية التي مثلها ربنا في آلام الصليب.

لكن، حيث تم الحكم عليه عن طريق مصنوعاته اليدوية، أو ربما حتى عن طريق لغته، كان هذا المخلوق المبارك السعيد، بلا شك، همجياً. فكل ما يمكن للخبرة وللممارسة أن تعلمه كان عليه أن يتعلمه؛ لو كان يكسر الأحجار، فهو بلا شك كان يكسرها بطريقة خرقاء بما يكفي. وربما كان غير قادر على الإطلاق على التعبير في شكل مفاهيمي عن خبرته في الجنة. لكن كل ذلك غير ذي صلة بالموضوع على الإطلاق.

فمن خلال طفولتنا نحن أنفسنا نتذكر أنه قبل أن يعتقد الكبار المسؤولون عنا أننا قادرون على “فهم” أي شيء، كانت لدينا بالفعل خبرات روحية في مثل نقاء وأهمية أية خبرات أخرى اختبرناها منذ ذلك الحين، رغم أنها ليست بالطبع في مثل ثرائها في السياق الواقعي. من المسيحية نفسها نعرف أن هناك مستوى – على المدى الطويل هو المستوى الوحيد من الأهمية – الذي لا يكون فيه لدى المتعلمين والبالغين أية أفضلية على الإطلاق على البسطاء والأطفال.

إنني لا أشك أنه لو استطاع إنسان الجنة الآن أن يظهر بيننا، فإننا سوف ننظر إليه باعتباره همجياً تماماً، مخلوق يجب استغلاله، أو في أفضل الحالات، حمايته. فقط واحد أو اثنان، وأولئك الذين هم أكثرنا قداسة، سينظرون مرة أخرى إلى ذلك المخلوق العاري، أشعث اللحية، بطيء الكلام؛ ولكنهم، بعد دقائق، سوف يسقطون عند قدميه.

إننا لا نعرف كم خلق الله من هذه الكائنات، ولا كم من الزمن قضوا في حالة الجنة هذه. ولكنهم في النهاية سقطوا. شخص ما أو شيء ما همس في آذانهم أنهم يستطيعون أن يصيروا مثل آلهة – أنهم يستطيعون أن يتوقفوا عن توجيه حياتهم نحو خالقهم وأن يعتبروا كل متعهم ومسراتهم كمراحم غير مرتبطة بعهد، باعتبارها “مصادفات عرضية” (بالمعنى المنطقي) التي تنشأ في مسار حياة موجهة ليست إلى تلك المسرات بل إلى حب الله وعبادته.

وكما يريد شاب بدلاً مالياً منتظماً من أبيه يستطيع أن يعتمد عليه باعتباره ملكاً له، والذي في إطاره يقوم بخططه الخاصة (وهذا عن حق، إذ أن أباه على أية حال هو مخلوق مثله) هكذا قررت هذه الكائنات أن تكون مستقلة بنفسها، وأن تخطط للمتعة وللأمان، وأن يكون لها حياتها الخاصة التي منها، دون شك، كانت ستدفع نوعاً من الضريبة المعقولة لله من ناحية الوقت، والاهتمام، والمحبة، غير أن حياتها ستكون في النهاية ملكاً لها وليست ملكاً لله.

لقد أرادت، كما نقول، أن “تنادي بنفوسها ملكاً لها”. لكن هذا كان يعني أن تعيش كذبة، لأن نفوسنا، في الحقيقة، ليست ملكاً لنا. لقد أرادوا ما يشبه ركناً خاصاً لهم في الكون يمكنهم فيه أن يقولوا لله، “هذا شأننا، وليس شأنك”. لكن لا يوجد مثل هذا الركن. لقد أرادوا أن يكونوا “أسماء” Nouns (أو كيانات مستقلة)، ولكنهم كانوا، ولابد أن يكونوا إلى الأبد، مجرد “صفات” Adjectives (أي تابعين).

ليست لدينا أية فكرة في أي فعل محدد، أو سلسلة من الأفعال، وَجدت تلك الرغبة المستحيلة المناقضة للذات، تعبيراً عن نفسها. لأن كل ما يمكنني أن أراه، ربما كان يخص الأكل الحرفي من الثمرة، لكن هذه المسألة، على أية حال، ليس لها أي تأثير.

هذا الفعل للإرادة الذاتية من ناحية المخلوق، الذي يمثل تزييفاً تاماً لوضعه الحقيقي كمخلوق، هو الخطية الوحيدة التي يمكن فهمها باعتبارها هي السقوط. هذا لأن الصعوبة المتعلقة بالخطية الأولى هي أنها لا بد أن تكون شديدة الشناعة، وإلا لما كانت نتائجها بمثل هذه البشاعة، ومع ذلك لا بد أنها كانت شيئاً يمكن أن نتصور أن يقوم بارتكابه كائن متحرر من تجارب الإنسان الساقط.

وهكذا فإن التحول من الله إلى الذات يحقق كلا الشرطين. فهي خطية ممكنة حتى لأنسان الجنة، لأن مجرد وجود ذات – مجرد حقيقة أننا نطلق عليها “أنا” – تشمل من البداية. خطر عبادة صنم الذات. فحيث أني موجود، لا بد أن أتخذ فعل إخضاع الذات، مهما كان صغيراً أو سهلاً، في أن أحيا لله بدلاً من ذاتي. هذه هي، إن كنت تحب أن تقول، “نقطة الضعف” في طبيعة الخليقة نفسها، المخاطرة التي من الواضح أن الله كان يعتقد أنها تستحق أن تؤخذ.

لكن الخطية كانت شديدة البشاعة، لأن الذات التي كان على إنسان الجنة أن يُخضعها لم تكن تحوي تمرداً طبيعياً على إخضاعها. فقد كانت “بياناته” كما يمكن أن نقول، هي أنه كائن حي نفسي، بدني يخضع بالكامل للإرادة. ولإرادة ممنهجة تماماً، رغم أنها ليست مجبرة، على اللجوء إلى الله.

فإخضاع الذات الذي مارسه قبل السقوط لم يكن يتضمن صراعاً بل فقط يتضمن تغلباً لذيذاً على تمسك متناهي الصغر بالذات والذي كان يفرح بأنه يتم إخضاعه، والذي نرى تشبيهاً باهتاً له في الإخضاع المفرح المتبادل للذات بين المحبين حتى الآن.

لذلك لم يكن يمثل له تجربة أو “غواية” (بالمعنى الذي نعرفه) أن يختار الذات، كما لم تكن لديه رغبة أو هوى يميل بعناد إلى ذلك الطريق – لا شيء سوى الحقيقة المجردة بأن تلك الذات هي ذاته.

حتى تلك اللحظة كان الروح الإنسانية في تحكم كامل في الكائن الإنساني. وكانت تتوقع بلا شك أنها سوف تحتفظ بهذا التحكم عندما توقفت عن طاعة الله. لكن سلطتها على الكيان الإنساني كان سلطة مفوضة، لذلك فقدت تلك السلطة عندما توقفت عن أن تكون نائبة ممثلة لله. وحيث أنها فصلت نفسها، قدر استطاعتها، عن مصدر كينونتها، فإنها قد فصلت نفسها عن مصدر السلطة.

لأننا عندما نقول عن الأشياء المخلوقة أن “أ” يحكم “ب” فلا بد أن هذا يعني أن الله يحكم “ب” من خلال “أ”. إنني أشك ما إذا كان من الممكن جوهرياً لله أن يستمر في حكم الكائن البشري من خلال الروح البشرية عندما كانت الروح البشرية في تمرد ضده. على أية حال هو لم يفعل ذلك. فقد بدأ الله يحكم الكائن الإنساني بطريقة خارجية أكثر، ليس بواسطة قوانين الروح، بل بواسطة قوانين الطبيعة.

وهكذا فإن الأعضاء، إذ لم تعد محكومة بواسطة إرادة الإنسان، سقطت تحت سيطرة القوانين البيوكيميائية العادية وتألمت من كل التطبيقات المشتركة التي يمكن أن تحدثها تلك القوانين في طريق الألم، والشيخوخة، والموت.

وبدأت الرغبات في الظهور داخل عقل الإنسان، ليس كما اختار عقله، بل فقط كما سببتها الحقائق البيوكيمائية والبيئية. العقل نفسه وقع تحت سطوة القوانين النفسية الجمعية وما أشبه والتي صنعها الله لكي تحكم نفسية شبيه الإنسان الأعلى Anthropoids. تلك الإرادة، إذ وقعت في الموجة العامة من الطبيعة الخالصة، لم يعد لديها مورد آخر إلا أن تجبر بعضاً من الأفكار والرغبات الجديدة على العودة مرة أخرى بواسطة عنصر القوة الرئيسي، وهذه الأفكار المتمردة غير المستقرة أصبحت هي العقل الباطن كما نطلق عليه الآن.

إنني أعتقد أن هذه العملية لا يمكن مقارنتها بمجرد التدهور الذي قد يحدث الآن في الفرد البشري؛ بل أنها كانت فقداً لمكانة الجنس البشري نفسه Species. فما فقده الإنسان بالسقوط كان طبيعته المحددة الأصلية.

“لأنك تراب وإلى تراب تعود”. هذا الكائن الحي بأكمله الذي كان ممتلكاً ومستغرقاً داخل حياته الروحية سُمح له بالتراجع إلى مجرد الحالة الطبيعية التي نشأ منها، عند خلقه، في البداية المبكرة لقصة الخليقة – تماماً كما أنشأ الله الحياة النباتية لكي تصبح بيئة للطبيعة الحيوانية، والعملية الكيميائية لكي تكون وسطاً للحياة النباتية، والعملية المادية ليك تكون وسطاً للكيميائية.

هكذا الروح البشرية من كونها سيدة الطبيعة البشرية أصبحت مجرد نزيل في بيتها الخاص، بل حتى سجيناً؛ وأصبح الوعي العقلاني كما هو عليه الآن – بقعة ضوء متقطع تستقر على جزء صغير من الإشارات الدماغية. لكن هذه المحدودية لقوى الروح كانت شراً أقل من فساد الروح نفسها. فقد تراجعت الروح عن الله وأصبحت صنماً لنفسها، بحيث أنه رغم أنها كانت لا تزال تستطيع أن تعود إلى الله مرة أخرى، كان في استطاعتها أن تفعل ذلك فقط بواسطة جهد مؤلم، وكان ميلها تجاه الذات.

من هنا أصبح الكبرياء والطموح، والرغبة في أن تكون جميلة في عيني نفسها، وأن تحبط وتهين كل منافسيها، أصبح الحسد، والبحث المحموم عن المزيد، وأكثر من ذلك بكثير، الرغبة في حماية نفسها، هي الآن الاتجاهات التي تأتي إلى الروح بصورة أسهل. فهي لم تصبح فقط مَلِكاً ضعيفاً على طبيعتها الخاصة، بل مَلِكاً سيئاً؛ إذ أرسلت إلى أسفل الكائن البدني – النفسي رغبات أسوء كثيراً من تلك التي أرسلها إليها إلى أعلى ذلك الكائن الحي.

تم نقل هذه الحالة بواسطة الوراثة إلى كل الأجيال التالية، لأنها لم تكن ببساطة ما يطلق عليه علماء البيولوجيا تغير مكتسب Acquired Variation؛ بل كانت ظهوراً لنوع جديد من الإنسان – جنس بشري جديد، لم يخلقه الله، جاء إلى الوجود نتيجة الخطية. هذا التغير الذي اجتاز فيه الإنسان لم يكن مشابهاً لتطور عضو جديد أو عادلة جديدة؛ بل كان تغيراً جذرياً في بنية جسمه، اضطراباً في العلاقة بين أجزاء مكوناته، وفساد وانحراف داخلي لواحد منها.

ربما كان يمكن لله أن يوقف هذه العملية بمعجزة؛ لكن هذا – لكي نتحدث بتشبيه فظ إلى حد ما – كان من شأنه أن يقلل المشكلة التي وضعها الله نفسه عندما خلق العالم، مشكلة التعبير عن صلاحه من خلال دراما شاملة لعالم يحوي نواباً أحراراً له، على الرغم من وبواسطة تمردهم عليه. الرمز في الدراما، أو المقطوعة الموسيقية، أو الرقصة، مفيد هنا لتصحيح عبثية معينة قد تنشأ إذا كنا نتحدث أكثر من اللازم عن أن الله يخطط ويخلق العملية العالمية لأجل الخير، وأن هذا الخير قد تم إحباطه بواسطة الإرادة الحرة للمخلوقات.

قد يثير هذا الفكرة السخيفة بأن السقوط قد فاجأ الله وأفسد خطته، أو – الأكثر سخفاً – أن الله قد خطط الأمر كله لأجل ظروف كان يعرف جيداً أنه لن يتم تحقيقها أبداً. لكن الحقيقة، بالطبع، هي أن الله رأى الصلب Crucifixion في فعل خلق أول سديم. فالعالم عبارة عن رقصة يتم فيها إفساد الخير، الذي ينزل من عند الله، بواسطة الشر الذي ينشأ من المخلوقات، والصراع الناتج عن ذلك يتم حسمه بواسطة افتراض الله نفسه للطبيعة المتألمة التي ينتجها الشر.

تؤكد عقيدة السقوط الحر على أن الشر الذي يمثل الوقود أو المادة الخام للنوع الثاني والأكثر تعقيداً للخير ليس هو إسهام الله بل إسهام الإنسان. لكن هذا لا يعني أنه لو كان الإنسان قد ظل في حالة البراءة لم يكن الله سيتمكن من تأليف سيمفونية رائعة متكاملة بالمثل – بافتراض أننا نصر على طرح مثل هذه الأسئلة.

لكن لا بد أن نتذكر دائماً أننا عندما نتكلم عم كان يمكن أن يحدث، عن احتمالات خارج الواقع كلية، فإننا لا نعرف في الحقيقة ما نتحدث عنه. إذ أنه لا توجد أزمنة أو أماكن خارج الكون الموجود، الذي فيه “أمكن أن يحدث” أو “كان يمكن أن يحدث” كل هذا. أعتقد أن أهم طريقة يمكن نوضح بها الحرية الحقيقية للإنسان هي أن نقول إنه إذا كانت هناك أنواع كائنات عاقلة أخرى غير الإنسان، موجودة في جزء ما آخر من الكون الفعلي، إذاً فليس من الضروري أن نفترض أنها هي أيضاً قد سقطت.

يتم تفسير حالتنا الحاضرة إذاً، بحقيقة أننا أعضاء في جنس بشري فاسد. إنني لا أقصد أن آلامنا هي عقاب على كوننا ما لا يسعنا أن نكون غيره الآن. ولا أننا مسؤولون أخلاقياً على عصيان سلف بعيد. فإذا كنت، رغم ذلك، أدعو حالتنا الحاضرة هي حالة الخطية الأصلية، وليست فقط مجرد حالة بَلِيّة أصلية، فهذا لأن خبرتنا الدينية الفعلية لا تسمح لنا بأن ننظر إليها بأية طريقة أخرى.

نظرياً، أعتقد أننا يمكن أن نقول، “نعم؛ إننا نتصرف مثل الحشرات الطفيلية، لكن هذا بسبب أننا حشرات طفيلية، أبعد كثيراً عن الشعور بأنها مبرر، هي خزي وألم أعظم بالنسبة لنا من أي من الأفعال المعينة التي تقودنا لارتكابها. وهكذا فالموقف على نحو وثيق ليس من الصعب جداً فهمه كما يبرهن على ذلك بعض الناس. ينشأ هذا الموقف بين البشر كلما يتم تقديم صبي سيء التربية جداً إلى عائلة كريمة.

فإنهم يقومون عن حق بتذكير أنفسهم أنه “ليس خطأه الشخصي” أنه مشاكس وجبان وناشر للفضائح والإشاعات وكاذب. لكن مع ذلك، شخصيته الحالية مكروهة ومنفرة. إنهم لا يكرهونها فقط، بل يجب عليهم أن يكرهوها. إنهم لا يستطيعون أن يحبوه بسبب ما هو عليه، ولكن يمكنهم فقط أن يحاولوا تغييره إلى ما ليس هو عليه.

في الوقت الحالي، رغم أن الصبي سيء الحظ للغاية لكونه قد نشأ بتلك الطريقة، لا تستطيع تماماً أن تطلق عله شخصيته أنها “سيئة الحظ” أو تعيسة كما لو أنه هو شيء وشخصيته شيء آخر. ولكنه هو، هو نفسه الذي يتشاجر ويُرهب ويسرق ويحب القيام بذلك. وإذا بدأ في التغير والإصلاح فإنه حتماً سيشعر بالخزي والذنب بسبب ما يبدأ في التوقف عن أن يكونه.

بهذا أكون قد قلت كل ما يمكن قوله على المستوى الذي أشعر أنه يمكنني فقط التعامل به مع موضوع السقوط. ولكني أحذر قرائي مرة أخرى، أن هذا المستوى هو مستوى ضحل. فنحن لم نقل شيئاً عن شجرة الحياة وشجرة معرفة الخير والشر اللذين بلا شك يخفيان سراً عظيماً؛ ولم نقل شيئاً عن عبارة بولس أن “كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع”.

لكن هذا المقطع هو الذي يكمن خلق عقيدة الآباء عن وجودنا المادي في صلب آدم وعقيدة أنسيلم Anselm عن اشتراكنا، بواسطة صورة تخيلية مشروعة، في آلام المسيح. ربما تكون هذه النظريات قد عملت حسناً في زمنها ولكنها لا تفيدني بأي شيء جيد، ولن أقوم باختراع غيرها.

فقط أخبرنا العلماء مؤخراً انه ليس لنا أي حق في أن نتوقع أن يكون الكون الفعلي قابلاً للتصوير Picturable، وأننا إذا صنعنا صوراً فكرية لتوضيح فيزياء الكم فإننا نتحرك أبعد بعيداً عن الواقع، وليس أقرب إليه، بل من الواضح أنه لدينا حتى حق أقل في أن نطالب بأن تكون أسمى الحقائق الروحية قابلة للتصوير، أو حتى قابلة للتفسير في مجال فكرنا المجرد.

إنني ألاحظ أن صعوبة صيغة بولس تثار بواسطة حرف الجر “في” In، وأن هذا الحرف، يستخدم في العهد الجديد مرات ومرات، بمعاني لا نستطيع فهمها بالكامل. أن نستطيع أن نموت “في” آدم ونحيا “في” المسيح، يبدو لي أنه يعني ضمنياً أن الإنسان، كما هو في الحقيقة، يختلف بقدر كبير عن الإنسان كما تمثله تصنيفات تفكيرنا وكما تمثله تخيلاتنا ثلاثية الأبعاد؛ وأن الانفصال – المعدل فقط بواسطة علاقات سببية – الذي نميزه بين الأفراد، متوازن، في الواقع المطلق، بواسطة نوع من “الضخ المشترك للحياة” Inter-inanimation الذي ليس لدينا فهم له على الإطلاق.

ربما أن أفعال وآلام النماذج الأصلية لشخصيات الكتاب المقدس العظيمة مثل آدم والمسيح هي أفعالنا وآلامنا، ليس على سبيل الخيال المشروع، أو الاستعارة، أو السببية، كلن بطريقة أعمق بكثير. لا يوجد شك بالطبع في أن هناك أفراد يذوبون في نوع من التواصل الروحي مثلما تؤمن الأنظمة الوجودية Pantheistic Systems (هذه الفلسفة تؤمن بأن الخليقة هي من مادة واحدة مع الله الخالق – المحرر)؛ التي تم استبعادها بواسطة المضمون الكامل لإيماننا.

لكن قد يكون هناك توترات بين مبدأ الفردية ومبدأ ما آخر. فنحن نؤمن أن الروح القدس يستطيع أن يكون موجوداً بالفعل وعاملاً في الروح البشرية، ولكننا، على عكس الوجودية، لا نفهم هذا باعتبار أننا “أجزاء” Parts أو “تحولات” Modifications أو “ظهورات” Appearances لله. ربما يكون علينا أن نفترض، على المدى الطويل، أن شيئاً من نفس هذا النوع صحيح، بدرجته الملائمة، حتى بالنسبة للأرواح المخلوقة، وأن كلاً منها، رغم أنها مميزة، موجودة حقاً في الجميع، أو في بعض منهم، في أرواح أخرى – تماماً كما قد يكون علينا أن نعترف “بالتأثير عن بعد” Action at A Distance في مفهومنا للمادة.

لا بد أن الجميع يلاحظون كيف يبدو أن العهد القديم في بعض الأحيان يتجاهل إدراكنا للفرد. عندما وعد الله يعقوب “أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضاً”، فإن هذا قد تحقق إما بدفن جسد يعقوب في فلسطين أو بخروج نسل يعقوب من مصر. من الصحيح تماماً أن نربط هذه الفكرة بالنظام الاجتماعي للمجتمعات المبكرة التي كان يتم فيها باستمرار التغاضي عن الفرد لصالح القبيلة أو العائلة؛ لكننا يجب أن نعبر عن هذه الرابطة بواسطة افتراضين ذوي أهمية متساوية.

الأول، هو أن خبرة القدماء الاجتماعية قد أعمتهم عن بعض الحقائق التي نفهمها، والثاني، هي أنها جعلتهم حساسين لبعض الحقائق التي نعمى نحن عنها. فالخيال المشروع، وتبني، ونقل أو عزو الاستحقاق والذنب. ما كان يمكن أبداً أن يلعبوا الدور الذي لعبوه في اللاهوت لو كان يتم الشعور دائماً بأنهم مصطنعون للغاية كما نشعر أنهم كذلك الآن.

لقد اعتقدت أنه من الصواب أن أعترف بهذه النظرة الواحدة لما هو بالنسبة لي ستار لا يمكن اختراقه، لكنها كما قلت، لا تمثل جزء من جدلي الحالي. من الواضح أنه سيكون من العبث أن أحاول حل معضلة الألم بإنشاء معضلة أخرى. إلا أن فرضية هذا الفصل هي ببساطة أن الإنسان، كجنس بشري، قد أفسد نفسه، وأن الخير، بالنسبة لنا في حالتنا الحاضرة لا بد إذاً أن يعني أساساً خيراً علاجياً أو تصحيحياً. ما الدور الذي يلعبه الألم فعلياً في هذا العلاج أو التصحيح، هذا هو الأمر الذي يجب أن نفكر فيه الآن.