الشر البشري – شر البشر – سي إس لويس

الشر البشري – شر البشر – سي إس لويس

الشر البشري – شر البشر – سي إس لويس

“لا يمكن أن تكون لديك علامة أعظم على الكبرياء المؤكدة من أن تعتقد أنك متواضع بما يكفي.”

Law. Serious Call, Cap. XVI

إن الأمثلة التي عرضناها في الفصل السابق قد قامت بتوضيح أن الحب قد يسبب الألم للمحبوب موضوع المحبة، لكن هذا فقط بافتراض أن المحبوب يحتاج إلى تغيير لكي يصبح محبوباً بالكامل. فلماذا نحتاج نحن البشر إلى مثل هذا التغيير الكثير؟ الإجابة المسيحية، أننا قد استخدمنا إرادتنا الحرة لكي نصبح أشراراً للغاية، هي إجابة معروفة تماماً حتى أننا لا نحتاج أن نذكرها.

لكن أن نأتي بهذه العقيدة إلى الحياة الواقعية في عقول البشر المعاصرين، بل وحتى في عقول المسيحيين المعاصرين، فهذا أمر صعب للغاية. عندما كان الرسل يبشرون استطاعوا أن يفترضوا حتى لدى سامعيهم من الوثنيين وعياً حقيقياً باستحقاقهم للغضب الإلهي. فقد زعمت الأسرار الوثنية الغامضة التي كانت موجودة لتسكين هذا الوعي، والفلسفة الأبيقورية Epicurean Philosophy أنهما يخلصان البشر من الخوف من العقاب الأبدي. مقابل هذه الخلفية ظهر الإنجيل باعتباره أخباراً سارة. فقد جاء بأخبار إمكانية الشفاء للبشر الذين عرفوا أنهم أشرار على نحو مميت. لكن كل هذا قد تغير. فالمسيحية الآن يجب عليها أن تعلم عن تشخيص الداء – وهذه في حد ذاتها أخبار سيئة للغاية – قبل أن تحظى بالإدلاء بشهادتها عن العلاج.

هناك سببان أساسيان لذلك، السبب الأول هو حقيقة أنه على مدى حوالي مائة عام قد ركزنا كثيراً على واحدة فقط من الفضائل – أي “اللطف” أو “الرحمة” – حتى أن معظمنا لا يشعر بأي شيء سوى الرحمة لكي يكون صالحاً حقاً، أو أي شيء سوى القسوة لكي يكون شريراً حقاً. مثل هذه التطورات الأخلاقية غير المتوازنة ليست غير شائعة، كما أنه كانت هناك عصور أخرى لديها فضائلها المحببة وعدم وعيها المؤذي.

وإذا كان لا بد أن تكون هناك فضيلة ما يتم غرسها على حساب بقية الفضائل الأخرى كلها، فلا يوجد ما يستحق ذلك أكثر من الرحمة، لأن كل مسيحي لابد أن يرفض باحتقار تلك الدعاية المقنعة للقسوة التي تحاول أن تنزع الرحمة من العالم بدعوتها بأسماء مثل “النزعة الإنسانية” Humanitarianism و”النزعة العاطفية” Sentimentality. لكن المشكلة الحقيقية هي أن “الرحمة” صفة من السهل حتمياً أن ننسبها إلى أنفسنا على أسس غير سليمة على الإطلاق. فكل إنسان يشعر أنه خير إذا لم يحدث ما يضايقه في تلك اللحظة. وهكذا يقوم الإنسان بسهولة بتعزية نفسه عن كل رذائله الأخرى بواسطة اقتناعه بأن “قلبه أبيض”، وأنه “لا يؤذي ذبابة”، رغم انه في الحقيقة لم يقم بأقل تضحية لمخلوق زميل له. إننا نعتقد أننا صالحون عندما نكون فقط سعداء؛ إلا أنه ليس بهذه السهولة، على نفس تلك الأسس، أن يتخيل المرء نفسه معتدلاً، أو متعففاً، أو متواضعاً.

أما السبب الثاني فهو تأثير التحليل النفسي Psycho-Analysis على الرأي العام، وبالتحديد، مبدأ الكبت والمنع Repressions and Inhibitions. إلا أنه بغض النظر عما تعنيه حقاً هذه المبادئ، فإن الانطباع الذي تتركه بالفعل على معظم الناس هو أن الشعور الخزي Sense of Shame هو أمر خطير ومؤذي. وهكذا جاهدنا لكي نتغلب على ذلك الشعور بالخوف أو الخجل، وتلك الرغبة في التخفي، التي ربطتها إما الطبيعة نفسها أو التقليد عند معظم البشر تقريباً بالجبن وعم التعفف والكذب والحسد. وقد قيل لنا (بحسب مبدأ الكبت والمنع) أن “نأتي بالأمور إلى العلن”.

ليس لأجل إذلال النفس، بل على أساس أن هذه “الأمور” طبيعية جداً ولا تحتاج أن نخجل منها. لكن ما لم تكن المسيحية باطلة بالكامل، فإن إدراكنا لأنفسنا الذي يكونن لدينا في لحظات الخزي والخجل لا بد أن يكون هو الشعور الوحيد الحقيقي؛ بل إنه حتى المجتمع الوثني يدرك عادة ان “المجون” أو الوقاحة Shamelessness هي أحط درجات النفس. وهكذا في محاولتنا لاستئصال الشعور بالخزي قد هدمنا واحداً من الأسوار الواقية للروح البشرية، وتهللنا بجنون بهذا العمل كما تهلل أبناء طروادة Trojans عندما هدموا أسوارهم وجذبوا الحصان داخل طروادة Troy. إنني لا أعرف أي شيء يمكن فعله سوى أن نشرع في إعادة البناء بأسرع ما يمكننا. إنه عمل أخرق أن نزيل الرياء بواسطة إزالة إغراء الرياء: “فالصراحة” من أناس غارقين تحت الخزي والعار هي صراحة رخيصة للغاية.

إن استرداد الشعور القديم بالخطية هو أمر أساسي بالنسبة للمسيحية. فقد اعتبره المسيح أمراً مسلماً به أن البشر أشرار. لذلك ما لم نشعر حقاً بأن افراضه هذا حقيقي، رغم أننا جزء من العالم الذي جاء لكي يخلصه، فإننا لن نصبح جزء من سامعيه الذين يوجه كلماته إليهم. إذ إننا نفتقر إلى الشرط الأول لفهم ما يتحدث عنه. وعندما يحاول البشر أن يكونوا مسيحيين بدون هذا الوعي المسبق بالخطية، تميل النتيجة غالباً إلى أن يكون هناك نوعاً من الاستياء تجاه الله باعتباره الشخص الذي يقوم دائماً بمطالب مستحيلة ويكون دائماً غاضباً لسبب غير مفهوم.

معظمنا يشعر في بعض الأحيان بتعاطف خفي مع المزارع المحتضر الذي رد على رسالة الكاهن الخاصة بالتوبة بأن سأله “ما الأذى الذي فعلته به (بالله) في أي وقت مضى؟” هذه هي المشكلة الحقيقية. إن أسوأ شيء نفعله لله هو أن نتركه بمفرده. لماذا لا يستطيع الله أن يرد الفعل بالمثل؟! (بمعنى: لماذا لا يتركنا الله وشأننا؟! – المحرر) لماذا لا يعيش ويترك غيره يعيشون؟ ما الذي يدعوه، من بين كل الكائنات، أن يكون “غاضباً”؟ من السهل على الله أن يكون صالحاً!

أما في تلك اللحظة التي يشعر فيها الإنسان بذنب حقيقي – وهي لحظات نادرة جداً في حياتنا – فتختفي كل هذه التجاديف. قد نشعر أن هناك الكثير مما يمكن تبريره بالضعفات البشرية: لكن ليس هذه الفعل (الذي شعرنا بسببه بالذنب) – فهذا الفعل وضيع وقبيح بشكل لا يصدق، بحيث أنه لا يمكن لأي من أصدقائنا أن يفعله، حتى أن شخصاً مغالياً في السوء مثل X كان ليشعر بالخجل منه، لذلك فنحن لن نسمح أبداً بأن ينشر هذا الفعل في العلن.

في مثل تلك اللحظة نعرف بالفعل أن شخصيتنا، كما انكشفت من خلال هذا الفعل، بغيضة ويجب أن تكون مكروهة بالنسبة لك الأناس الصالحين، وإذا كانت هناك قوة فوق الإنسان، يجب أن تكون مكروهة لهم أيضاً. فالإله الذي لا ينظر إلى هذا الفعل بنفور غير قابل للاسترضاء لا يكون كائناً صالحاً. بل أننا لا يمكن حتى أن نرغب في مثل هذا الإله – يشبه هذا أن نرغب في أن تزول كل أنف في الوجود، وألا تُسعد رائحة الحشيش أو عبير الورود أو البحر أي كائن فيما بعد، لأن أنفاسنا نفسها ثبت أنها عفنة.

عندما نقول بكل بساطة (فقط بكلمات سطحية – المحرر) أننا مجرد أشرار، يبدو عندها “غضب الله” وكأنه مبدأ همجي؛ لكن ما أن ندرك ونعي شرنا، يبدو حتمياً، أن هذا الغضب هو مجرد نتيجة حتمية لصلاح الله. وهكذا أن نحتفظ أمامنا دائماً بالرؤية المستقاة من مثل هذه اللحظة كما كنت أصفها، وأن نتعلم أن نكتشف نفس هذا الفساد الحقيقي الذي يتعذر تبريره، خلف المزيد والمزيد من سبل تخفيه المعقدة، فهذا أمر لا يمكن الاستغناء عنه للحصول على فهم حقيقي للإيمان المسيحي. هذه بالطبع ليس عقيدة جديدة، فأنا لا أحاول عرض شيء مبهر للغاية في هذا الفصل. إنني فقط أحاول أن أخرج قرائي (بل والأكثر من ذلك، نفسي أيضاً) من جنة الحمقى Pans Asinorum ومن الوهم المطلق. لكن هذا الوهم ينمو ويزداد في الأزمنة الحديثة، بقوة شديدة، حتى أنني لا بد أن أضيف القليل من الاعتبارات التي تميل إلى أن تجعل الواقع أقل إذهالاً.

أولاً: إننا ننخدع بالنظر إلى الأمور من خارجها. فنحن نفترض في أنفسنا أننا لسنا أكثر سوءً تقريباً من Y، الذي يعرف الجميع عنه أنه شخص لطيف ومهذب، وبالتأكيد (رغم أننا لا يجب أن نزعم ذلك في العلن) أننا أفضل من X، ذلك الشخص البغيض المكروه. حتى على المستوى الظاهري، ربما ننخدع بشأن ذلك. فلا تكن شديد اليقين من أن أصدقاءك يعتقدون أنك في مثل صلاح Y. فمجرد حقيقة أنك قد اخترته لعقد هذه المقارنة يعد مثار للشك؛ فربما يكون هو أفضل منك ومن دائرة معارفك. لكن دعونها نفترض أن Y وأنت كلاكما تبدوان “غير سيئين”. إلى أي مدى يبدو مظهر Y مخادعاً، هذا أمر بين Y وبين الله.

فمظهره قد لا يكون مخادعاً؛ لكنك تعرف أن مظهرك أنت مخادع. هل تبدو هذه بالنسبة لك مجرد خدعة، لأن أستطيع أن أقول نفس الشيء إلى Y وهكذا إلى كل فرد بدوره؟ هذا هو بيت القصيد. كل إنسان، ليس شديد القداسة أو شديد الكبرياء، يجب أن “يرقى إلى مستوى” المظهر الخارجي للأشخاص الآخرين، فهو يعرف انه يوجد داخله ما يهبط أدنى كثيراً من أكثر سلوكياته العلنية استهتاراً، وحتى أكثر أحاديثه مجوناً. ففي لحظة من الزمن – بينما يتردد صديقك في قول كلمة ما – ما الأمور التي تدور في ذهنك؟ إننا لا نقول أبداً الحقيقة كاملة.

قد نعترف بحقائق قبيحة – بأكثر الأمور خساسة وحقارة وأكثرها جبناً، أو بأردأ النجاسات وأكثرها ابتذالاً – لكن النبرة أو الأسلوب يكون زائفاً. إن فعل الاعتراف نفسه، مع لمحة نفاق متناهية الصغر، مع حركة دعابة خفية، فكل هذا يوجد وسيلة لفصل وإبعاد الحقائق عن ذاتك الحقيقية. لا يستطيع أحد أن يخمن كم كانت هذه الأمور مألوفة، من ناحية ما، ومتجانسة روحاً وطبعاً مع نفسك، وكم هي نموذج لبقية ما في داخلك كله؛ فهناك في دفء الأعماق الداخلية الحالم، لم تلقى هذه الأمور تنافراً، ولم تكن غريبة للغاية ومنفصلة عن بقية ذاتك، كما تبدو عندما تتحول إلى كلمات. إننا نفترض ضمنياً، وكثيراً ما نؤمن، بأن الرذائل المعتادة هي أعمال فردية استثنائية، ونقوم بالخطأ العكسي بشأن تقييم فضائلنا، مثل لاعب التنس السيء الذي يدعو مستواه الطبيعي هو “أيامه السيئة” ويخطئ تقدير نجاحاته النادرة باعتبارها هي الوضع الطبيعي بالنسبة له. إنني لا أعتقد أنه خطؤنا أننا لا نستطيع أن نقول الحقيقة الواقعية بشأن أنفسنا؛ فالتذمر الداخلي المستمر طوال الحياة من الحقد، والغيرة، والاهتمام المحموم بالجنس، والطمع، والرضا عن الذات، ببساطة لن تعبر عنه الكلمات. لكن الأمر المهم هو أننا يجب ألا نخطئ باعتبار أن كلماتنا المحدودة هي بالضرورة تقرير كامل عن أسوأ ما بداخلنا.

ثانياً: هناك رد فعل، الذي هو في حد ذاته مفيد، يسري الآن ضد المفاهيم الخاصة البحتة أو المحلية للأخلاق، وهو إعادة الصحوة للضمير الاجتماعي. إننا نشعر في أنفسنا أننا متورطون في نظام اجتماعي شرير وجائر وأننا نشارك في ذنب جماعي. هذا صحيح جداً. لكن العدو يمكنه أن يستغل حتى الحقائق لخداعنا. لذلك احذر لئلا تقوم باستغلال فكرة الذنب الجماعي لكي تصرف انتباهك عن تلك الذنوب المضجرة ذات الموضة القديمة الخاصة بك التي ليس لها علاقة “بالنظام” والتي يمكن التعامل معها بدون انتظار الألفية التالية. لأن الذنب الجماعي ربما لا يمكن، كما أنه بالتأكيد، لا يتم الشعور به بنفس قوة الذنب الشخصي. بالنسبة لمعظمنا، كما نقول الآن، هذا المفهوم هو مجرد عذر لتجنب المشكلة الحقيقة. لكن عندما نتعلم حقاً أن نعرف فسادنا الشخصي، عندها بالحقيقة نستطيع أن نواصل لكي نفكر في الذنب الجماعي ولا نقدر أن نفكر فيه أكثر من اللازم، إذ أننا لا بد أن نتعلم المشي قبل أن نتمكن من الجري.

ثالثاً: إن لدينا وهم غريب وهو أن مجرد الزمن يلغي الخطية ويزيلها. لقد سمعت آخرين، وسمعت نفس، نحكي بل وحتى نضحك، من أشكال القسوة والكذب التي ارتكبناها في صبانا كما أن لا علاقة لها بالشخص الذي يتحدث في الوقت الحاضر. لكن مجرد الزمن لا يفعل شيئاً سواء بالنسبة إلى حقيقية الخطية أو إلى اثم خطية ما. الذنب لا يغسل بمرور الزمن، بل بالتوبة وبدم المسيح؛ فإذا كنا قد تبنا عن هذه الخطايا المبكرة في حياتنا يجب أن نتذكر ثمن غفران خطايانا ونتضع. أما بالنسبة لحقيقة الخطية، فهل من الممكن لأي شيء أن يزيلها؟ كل الأزمنة هي حاضرة سرمدياً أمام الله؛ أليس من الممكن على الأقل أنه عبر خط واحد في أبديته متعددة الأبعاد أن يراك الله إلى الأبد وأنت تتملق، وتكذب وتشتهي كصبي في المدرسة، يراك إلى الأبد في تلك اللحظة التي تعبر فيها عن الجبن أو الوقاحة والعجرفة بدرجة وضيعة؟

ربما يرجع الأمر إلى أن الخلاص لا يتألف من إزالة هذه اللحظات الأبدية بل يتألف من الاتضاع الكامل الذي يحمل الخزي على الأبد، ويفرح بالفرصة التي هيأتها رحمة الله ويسعد أنها يجب أن تكون معروفة بطريقة عامة للكون بأكمله. ربما في تلك اللحظة الأبدية يقوم القديس بطرس – وسوف يغفر لي إذا كنت على خطأ – بإنكار سيده إلى الأبد. إن كان الأمر كذلك، سيكون صحيحاً بالفعل أن أفراح السماء هي بالنسبة لمعظمنا، في حالتنا الحاضرة، “خاصية مكتسبة” – وأن طرقاً معينة من الحياة قد تجعل هذه الخاصية يستحيل اكتسابها. وربما الضالون هم أولئك الذي لا يجرؤون على الذهاب إلى مثل هذا المكان العام. بالطبع أنا لا أعرف إن كان هذا صحيح أم لا؛ ولكن أعتقد أن احتماليته يجدر أن توضع في الاعتبار.

رابعاً: يجب أن نحذر من الشعور بأن هناك “أمان في الجماعة” أو في الأعداد الكبيرة. فمن الطبيعي أن نشعر أنه إذا كان كل البشر هم بمثل الشر الذي يتحدث عنه المسيحيون إذاً لا بد أن يكون الشر مبرراً للغاية. فإذا رسب كل التلاميذ في الامتحان، فلا بد بالتأكيد أن الامتحان كان شديد الصعوبة. وهكذا يشعر أيضاً المدرسون في تلك المدرسة إلى أن يعلموا أن هناك مدارس أخرى بلغت نسبة النجاح فيها تسعون في المائة لنفس الامتحان. عندها يبدأون في الشك في أن الخطأ لا يكمن فمن يضعون الامتحان.

مرة أخرى، كثيرون منا كانت لديهم خبرة العيش في قطاع محلي ضيق من المجتمع البشري – في مدرسة أو كلية أو نظام أو مهنة معنية حيث كانت البيئة سيئة وفاسدة. وداخل ذلك القطاع كانت هناك أفعال معينة يتم اعتبارها مجرد طبيعية (كل الناس يفعلون ذلك) وأعمال أخرى معينة يتم اعتبارها فاضلة ومثالية بطريقة خيالية غير عملية. لكننا عندما خرجنا من ذلك المجتمع السيء اكتشفنا شيئاً مريعاً وهو أنه في العالم الخارجي كان “الطبيعية” بالنسبة لنا هو شيء لا يحلم أي إنسان مهذب بالقيام به أبداً، وما كان يعتبر بالنسبة لنا “مثالي” كان أمراً مسلماً به باعتباره هو المعيار الأدنى للأخلاق. وما كان يبدو لنا رهيباً وخيالياً بينما كنا نعيش في “هذا القطاع الضيق” قد اتضح الآن أنه هو اللحظات الوحيدة من العقل التي استمتعنا بها ونحن هناك.

لذلك من الحكمة أن نواجه احتمالية أن الجنس البشري كله (لكونه شيئاً صغيراً في الكون الواسع) وهو في الحقيقة، مجرد هذا القطاع المحلي الضيق من الشر – مدرسة فاسدة منعزلة او نظام يُنظر داخله إلى الحد الأدنى من الأخلاق باعتباره فضيلة بطولية ضخمة، وإلى الفساد الكامل باعتباره خلل يمكن الصفح عنه. لكن، هل هناك أي دليل – باستثناء العقيدة المسيحية نفسها، على أن هذا الأمر كذلك؟ أخشى أن هذا الدليل موجود فعلاً.

في المقام الأول، يوجد بيننا أولئك البشر غريبي الأطوار (المؤمنين الحقيقين) الذين لا يقبلون المعيار المحلي، والذين يظهرون الحقيقة المزعجة بأن ممارسة سلوك مختلف تماماً، هو في الحقيقة أمر ممكن.

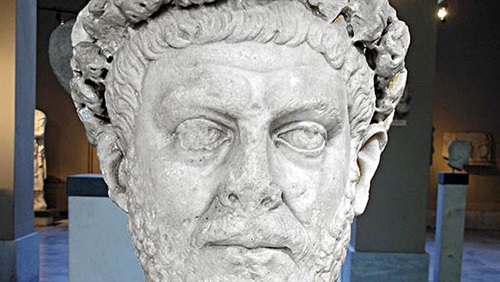

ثانياً: إلا أن الأسوأ من ذلك هو حقيقة أن هؤلاء البشر، حتى عندما ينفصلون كثيراً عن بعضهم البعض في المكان والزمان، تكون لديهم قدرة خاصة مريبة على الاتفاق مع أحدهم الآخر في الأمور الأساسية – كما لو كانوا على اتصال مع رأي عام أوسع خارج هذا القطاع الضيق. الأمر المشترك بين زرادشت Zarathustra، وإرميا، وسقراط Socrates، وجوتاما Gotama، والمسيح، وماركوس أوريليوس Marcus Aurelius، هو أمر شديد الجوهرية (ملاحظة: إنني أذكر المسيح، الإله المتجسد، بين المعلمين البشريين لكي أوكد على حقيقة أن الاختلاف الأساسي بينه وبينهم لا يكمن في التعليم الأخلاقي – الذي يعنيني هنا – بل في الشخص والمكانة).

ثالثاً، إننا نجد في أنفسنا حتى في هذه اللحظة تأييد نظري لهذا السلوك الذي لا يمارسه أحد. فحتى داخل القطاع الضيق لا نقول إن العدل، والرحمة، والشجاعة والجَلَد، والاعتدال، هي أمور ليست ذات قيمة، بل نقول فقط أن النظام المحلي هو بالمثل عادل وشجاع ومعتدل ورحيم كما يمكن أن يتوقع بشكل معقول. وهكذا يبدو الأمر وكأن القواعد المدرسية التي يتم تجاهلها حتى داخل هذه المدرسة الفاسدة كانت مرتبطة بعالم أوسع – وأنه عندما ينتهي الفصل الدراسي قد نجد أنفسنا نواجه الرأي العام لذلك العالم الأوسع.

لكن أسوأ ما في الأمر هو هذا: أنه لا يسعنا إلا أن نرى أن الدرجة الوحيدة للفضيلة التي ننظر إليها الآن باعتبارها غير عملية يمكنها أن تنقذ جنسنا من كارثة حقيقية على هذا الكوكب. فالمقياس الذي يبدو أنه قد جاء من الخارج إلى “القطاع الضيق”، يتضح أنه مرتبط بصورة رهيبة بالظروف الموجودة داخل القطاع الضيق – بل أنه شديد الارتباط بها حتى أن الممارسة المستمرة للفضيلة بواسطة الجنس البشري حتى ولو لمدة عشر سنوات، يمكن أن تملأ الأرض من القطب إلى القطب بالأمن والسلام، والوفرة، والصحة، والسعادة، والسلام الفكري، حيث لا يوجد شيء آخر يمكنه أن يفعل ذلك.

قد تكون العادة، ههنا، هي أن نعامل القواعد الأخلاقية المنضبطة كأمور حرفية ميتة أو كنصح بالكمال؛ لكن حتى في هذه الحالة، فإن أي إنسان يتوقف لكي يفكر يستطيع أن يرى أننا نلتقي مع العدو فإن تجاهلنا لهذه القواعد سوف يكلف كل إنسان منا حياته. عندها سوف نحسد ذلك الشخص “الكئيب”، أو “المدقق” أو “المتحمس” الذي علم بالحقيقة رفاقه أن ينمو ويتجذروا ويدخروا قوارير مياههم.

خامساً: المجتمع الأوسع الذي أقارن بينه وبين “القطاع الضيق” من البشر قد لا يتواجد بحسب رأي بعض الناس، وعلى أية حال ليست لدينا خبرة به. فنحن لا نلتقي بملائكة، أو بأجناس غير ساقطة. ولكننا يمكن أن نحصل على نوع من المعرفة المحدودة عن الحقيقة حتى داخل جنسنا البشري. يمكننا النظر إلى مختلف العصور والثقافات باعتبارها “قطاعات ضيقة” بالنسبة لبعضها البعض. لقد قلت منذ عدة صفحات مضت، أن العصور المختلفة قد تفوقت في فضائل متنوعة. فلو كنت قد تعرضت من قبل لغواية أن تفكر أننا نحن المعاصرون في أوروبا الغربية لا يمكننا فعلياً أن نكون بمثل هذا الشر لأننا، أتحدث نسبياً، نؤمن بالمبادئ الإنسانية Humane – بكلمات أخرى، إذا كنت تعتبر أن الله يمكن أن يكون مسروراُ بنا على هذا الأساس – اسأل نفسك ما إذا كنت تعتبر أن الله يمكن أن يكون مسروراً بقسوة العصور القاسية لأنهم تفرقوا في الشجاعة أو الطهارة. سترى في الحال أن هذه استحالة. بواسطة اعتبار كيف تبدو قسوة أسلافنا بالنسبة إلينا، قد تحصل على نوع من المعرفة المحدودة عن كيف كانت ستبدو رخاوتنا، وروحنا العالمية، وجيننا بالنسبة لهم، ومن هنا كيف لا بد أن يبدو الاثنان بالنسبة لله.

سادساً: ربما ترديدي لكلمة “رحمة” قد أثار بالفعل اعتراضاً في عقول بعض القراء. فهل نحن حقاً لسنا عصراً قاسياً على نحو متزايد؟ ربما نكون كذلك؛ لكني أعتقد أننا قد أصبحنا كذلك بسبب محاولتنا لاختزال كل الفضائل في الرحمة. لأن أفلاطون Plato قد علم عن حق أن الفضيلة هي واحدة. فلا يمكنك أن تكون رحيماً إلى إذا كانت لديك كل الفضائل الأخرى. إذاً، لكونك جباناً، ومخادعاً، وكسولاً، لم تصنع بعد أذى عظيماً لأخيك الإنسان، فهذا لأن مصلحة قريبك لم يحدث بعد أنها تعارضت مع سلامتك، أو تأييدك لذاتك. أو راحتك. إلا أن كل رذيلة تقود إلى القسوة. حتى المشاعر الطيبة، والشفقة، إذا لم يتم السيطرة عليها بواسطة الإحسان والعدل، فإنها تقود من خلال الغضب إلى القسوة. معظم الأعمال الوحشية التي تتم إثارتها وتخفيزها بواسطة روايات عن وحشية العدو والشفقة على الطبقات المقهورة، عندما تنفصل عن القانون الأخلاقي ككل، فإنها تقود بواسطة عملية طبيعية جداً إلى أعمال وحشية متواصلة لحكم الرعب والإرهاب.

سابعاً: يعترض بعض اللاهوتيين المعاصرين، وهم على حق تماماً في ذلك، على تفسير أخلاقي مفرط للمسيحية. إن قداسة الله هي شيء أكثر بل ويختلف عن الكمال الأخلاقي؛ فدعوة الله لنا هي شيء أكثر من ويختلف عن دعوتنا لواجب أخلاقي. إنني لا أنكر هذه الواجب؛ لكن هذا المفهوم، مثله مثل مفهوم الذنب الجماعي، يتم استخدامه بسهولة شديدة لتجنب القضية الحقيقة. قد يكون الله أكثر من مجرد صلاح أخلاقي؛ ولكنه ليس أقل. كما أن الطريق إلى أرض الموعد يمر عبر سيناء. لذلك فالقانون الأخلاقي قد يتواجد لكي يتم تخطيه والسمو عنه؛ لكن لا يوجد تسامي عنه بالنسبة لأولئك الذين لم يعترفوا أولاً بمتطلباته منهم، ثم يحاولوا بكل قوتهم تحقيق هذه المتطلبات، ويواجهوا بأمانة وشرف حقيقة فشلهم.

ثامناً: “لا يقل أحد إذا جرب أني أجرب من قبل الله”. كثير من المدارس الفكرية تشجعنا على أن نلقي بمسؤولية سلوكنا من على عاتقنا لكي نضعها على نوع من الضرورة الكامنة في طبيعية الحياة البشرية، وبالتالي، بطريقة غير مباشرة، على الخالق. من الصور الشائعة لهذه الفكرة المذهب التطوري Evolutionary Doctrine الذي يقول إن ما نطلق عليه شر هو تراث لا يمكن تجنبه إذ أنه ينحدر إلينا من سلفنا الحيواني، أو مذهب المثالية Idealistic Doctrine الذي يقول إن الشر هو مجرد نتيجة لكوننا محدودين.

لكن المسيحية، إذا كنت أفهم رسائل بولس بطريقة سليمة، تعترف بالفعل بأن الطاعة الكاملة للناموس الأخلاقي Moral Law، الذي نجده مكتوباً في قلوبنا وندرك أنه ضروري حتى على المستوى البيولوجي، ليست في الحقيقة ممكنة للبشر. يثير هذا صعوبة حقيقية تتعلق بمسؤوليتنا، لو كان للطاعة الكاملة أية علاقة عملية على الإطلاق بحياة معظمنا، فدرجة ما من الطاعة التي فشلنا انا وأنت في الوصول إليها خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ممكنة بالتأكيد. لذلك يجب ألا يتم استغلال المعضلة المطلقة كوسيلة أخرى إضافية للتملص من تلك المسؤولية. معظمنا لا يهتم كثيراً بقضية بولس كما يهتم بالعبارة البسيطة لويليام لو William Law:

“إذا توقفتم هنا وسألتم أنفسكم لماذا لستم أتقياء مثلما كان المسيحيون الأوائل، فإن قلوبكم سوف تخبركم أن هذا لا يرجع إلى الجهل ولا إلى عدم القدرة، بل يرجع ببساطة إلى أنكم لم تنوا ذلك أبداً بكل قلوبكم”.

سيُساء فهم هذا الفصل إذا وصفه أي إنسان باعتباره إعادة صياغة لعقيدة الفساد الكلي Total Depravity. إنني أنكر هذه العقيدة، لأنه من الناحية المنطقية، إذا كان فسادنا كاملاً فإننا لن نعرف أننا فاسدون، ومن ناحية أخرى لأن التجربة تظهر لنا الكثير من الخير في الطبيعة البشرية. كما أنني لا أمدح الكآبة الشاملة العامة. فمشاعر الخزي يتم تقييمها ليس كمشاعر بل بسبب الرؤية والفهم الذي تقود إليه. فأنا أعتقد أن هذه الرؤية يجب أن تكون ثابتة ودائمة في فكر كل إنسان؛ لكن ما إذا كانت تلك المشاعر المؤلمة التي تتواجد فيها يجب أيضاً تشجيعها، فهذه مشكلة فنية ذات اتجاه روحي، والتي ليس لدي، كإنسان علماني، إلا القليل لكي أقوله بشأنها.

الفكرة الخاصة بي عن مدى قيمة هذه المشاعر، هي أن كل حزن لا ينتج عن التوبة عن خطية محددة ويسرع نحو إصلاح ملموس أو رد المسلوب، أو كل حزن لا ينتج عن الشفقة ويسرع نحو تقديم مساعدة إيجابية، هو ببساطة حزن سيء؛ وأنا أعتقد أننا كلنا نخطئ بدون داع عن طريق عدم طاعة الحث الرسولي لنا بأن “نفرح” كما نخطئ بارتكاب أية خطية أخرى.

فالاتضاع، بعد الصدمة الأولى لتواجهنا هو خطيتنا، هو فضيلة مفرحة؛ لكن غير المؤمن “نبيل المشاعر”، الذي يحاول باستماتة في مقاومة متكررة للتحرر من الأوهام أن يحافظ على “إيمانه بالطبيعة البشرية”، هو الذي يكون حزيناً حقاً. لقد كنت أسعى هنا نحو تأثير فكري، وليس عاطفي؛ فقد كنت أحاول أن أجعل القارئ يؤمن أننا بالفعل في الوقت الحاضر، مخلوقات لا يد أن تكون شخصياتها، من بعض النواحي، مصدر اشمئزاز لله، كما هي بالفعل، عندما نراها في حقيقتها، مثيرة لاشمئزازنا نحن أنفسنا. إنني أؤمن أن هذه حقيقة؛ وأنا ألاحظ أنه كلما كان الإنسان أكثر قداسة، كلما كان أكثر وعياً بتلك الحقيقة.

ربما تتخيل أن هذا الاتضاع الموجود في القديسين هو تظاهر بالتقوى يسخر منه الله. لكن هذا من أخطر الأخطاء. إنه خطير نظرياً، لأنه يجعلك تعرف فضيلة (أي الكمال) بأنها وهم وخداع (أي النقص وعدم الكمال)، ولا بد أن يكون هذا هراء. كما أنه خطير عملياً لأنه يشجع الإنسان على أن يخطئ فهم الأفكار التي أدركها في البداية عن فساده الشخصي، فيعتبرها البدايات الأولى لهالة من القداسة حول رأسه السخيف. لكن كلا، أعتمد على هذا، أنه عندما يقول القديسون أنهم – حتى هم أنفسهم – حقيرون أو جديرون بالازدراء فإنهم يسجلون حقيقة ذات دقة علمية.

لكن كيف حدث ذلك الوضع؟ في الفصل التالي سوف أقدم على قد ما أستطيع أن أفهم عن الإجابة المسيحية على ذلك السؤال.