إعادة تعريف أن يكون المرء ضالاً – تيموثي كلر

إعادة تعريف أن يكون المرء ضالاً – تيموثي كلر

إعادة تعريف أن يكون المرء ضالاً – تيموثي كلر

الأخ الأكبر ” غضب ولم يرد أن يدخل “

الغضب والتكبر

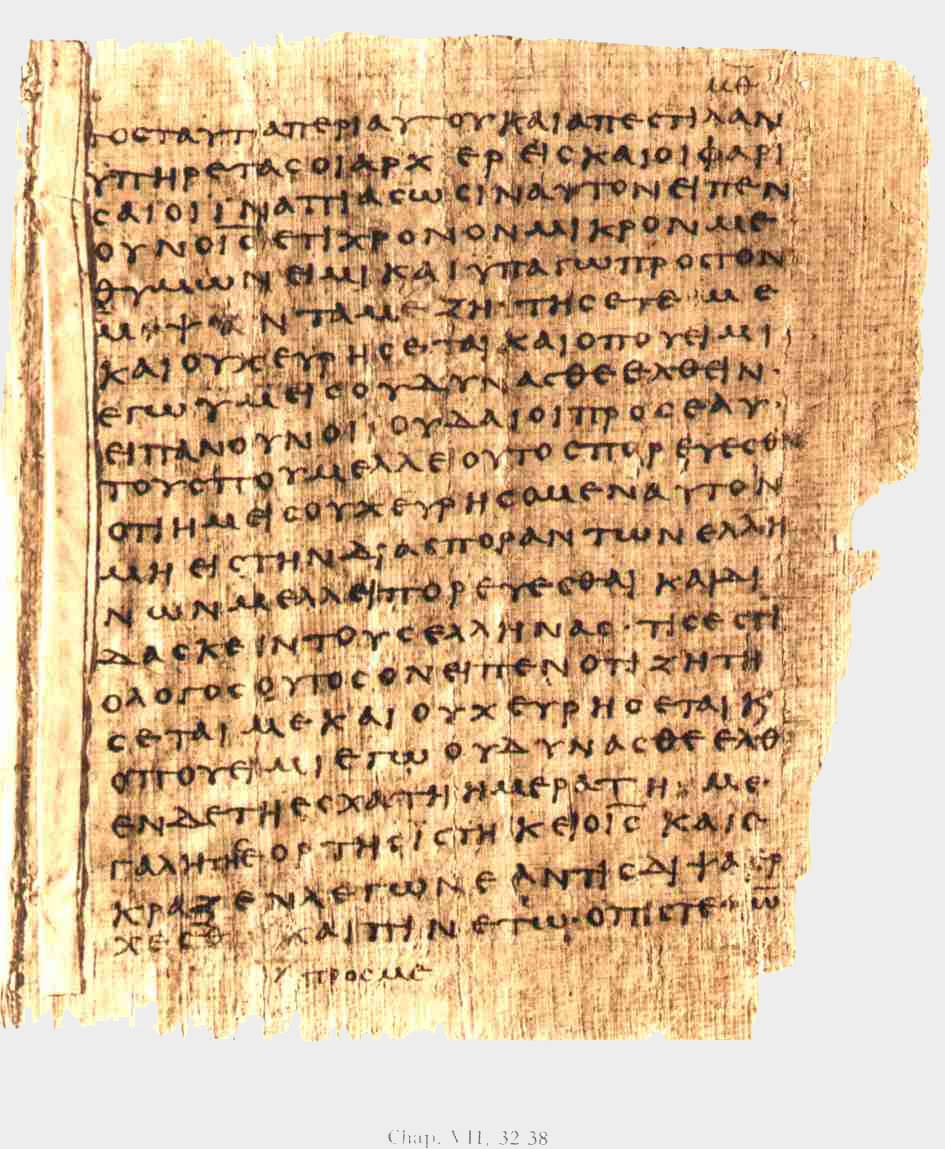

تكلم السيد المسيح مراراً بشأن الخطية والخلاص بصورة مجازية تدور حول كون المرء “ضالاً” ثم “وجد”. ويتضمن الأصحاح الخامس عشر من إنجيل لوقا مثلاً ثلاثي الأجزاء حكاه السيد المسيح للقادة الدينين. أما الجزء الأول فهو عن راعي غنم يتبين له أن واحداً من خرافه قد ضاع. وأما الجزء الثاني فهو عن امرأة يتبين لها أن واحداً من دراهمها مفقود. وأما جزء المثل الثالث، كما سبق أن رأينا، فهو عن ابنين – بطريقتين مختلفتين – ضالين. وفي موضع آخر، يُلخص السيد المسيح خدمته في صورة عملية إنقاذ؛ إذ إنه قد جاء “لكي يطلب ويُخلص ما قد هلك” (لوقا 19: 10).

فماذا يعني كون المرء ضالاً (أي ضائعاً أو هالكاً) من الناحية الروحية؟ في المثل، أن يكون الأخ الأصغر ضالاً يُرى بوضوح عندما ينتهي به الأمر إلى زريبة الخنازير. لقد نفذ منه الأصدقاء والمال والموارد، من جراء انغماسه الذاتي وسلوكه الطائش وغير المنضبط. وأدى به ذلك كله إلى انهيار شامل لحياته. عند ذلك الحد، يُدرك الأخ الأصغر أنه قد “ضل الطريق” ويرجع ليحاول أن يبني حياته من جديد.

ولكن في هذا المثل يريد السيد المسيح أن يُبرز شكلاً آخر من أن يكون المرء ضالاً هو أكثر خفاء لكن أقل فتكاً. وما أن نستوعب تعريف السيد المسيح الأعمق للخطية، حتى ينبغي لنا أن نميز ذلك الشكل؛ ومن المهم أن نميزه. وسندعو هذا الشكل “ضلال الأخ الأكبر”. وهو يأتي إلى العالم بقدر ما يأتي به النوع الآخر من البؤس والنزاع. ومن شأن إلقاء نظرة أقرب على الأخ الأكبر أن تساعدنا على تمييز ملامح هذا الضلال.

إننا نرى أن الأخ الأكبر “غضب”. وكل كلمة من كلماته تقطر استياء وامتعاضاً. أما أول علامة على أن لديك الروحية ذاتها لأخ أكبر فهي أنك، عندما لا تجري حياتك كما تريد لها، لا تتأسف فقط، بل تغضب بشدة وتشعر بالمرارة المفرطة. فالأخوة الكبار يعتقدون أنهم إذا عاشوا عيشة صالحة ينبغي أن ينالوا حياة صالحة، وأن الله مديون بأن يعطيهم طريقاً هيناً ليناً إذا حاولوا بكل اجتهاد أن يرتقوا بحياتهم إلى المعايير العليا.

فماذا يحدث إذاً إن كنت أخاً أكبر وساءت الأمور في حياتك؟ إذا كنت تشعر بأنك ثابرت على الارتقاء بحياتك إلى معاييرك الأخلاقية، فستستشيط غضباً على الله. وستُفكر في أنك لا تستحق ما يحصل بعدما بذلت جهداً شاقاً في عملك لكي تكون شخصاً شريفاً! ولكن ماذا يحدث إذا ساءت الأمور في حياتك حين تكون عالماً أنك ما تزال مقصراً عن معاييرك؟ حينئذ ستستشيط غضباً على نفسك، ممتلئاً بالاشمئزاز من الذات وبالألم الداخلي. وإذا فاجأتك أوضاع سيئة، وأنت لست متيقناً بأن حياتك كانت صالحة بنا فيه الكفاية، فقد تتمايل ذهاباً وإياباً على نحو بائس بين القطبين “أنا أكره الله” و”أنا أكره ذاتي”.

إن عدم قدرة الإخوة الكبار على تحمل المعاناة ينشأ من حقيقة كون التزامهم الخلقي موجهاً بالاعتماد على نتيجته. فهم يعيشون الحياة الصالحة لا ابتهاجاً بالأعمال الصالحة في ذاتها، بل بوصفها طرقاً محسوبة للسيطرة على بيئتهم.

تروي إليزابيث إليوت (Elizabeth Elliot) قصة أبوكريفية (غير مدرجة في الكتاب المقدس) عن السيد المسيح تعبر عن الفرق بين الأنانية الموجهة بمقتضى النتيجة والأمانة التي تولدها المحبة.

“ذات يوم قال السيد المسيح لتلاميذه: “أريد منكم أن تحملوا لي حجراً”. ولم يقدم أي تفسير. فنظر التلاميذ حواليهم بحثاً عن حجر، وانتقى بطرس – لكونه من النوع العملي – أصغر حجر تيسر له أن يجده. ثم إن السيد المسيح لم يحدد أية تفاصيل بشأن الوزن والحجم! وهكذا وضع بطرس الحجر في جيبه. ثم قال السيد المسيح: “اتبعوني”. وتقدمهم في رحلة. ونحو الظهر، طلب من الجميع أن يقعدوا. ثم لوح بيده فصارت الحجارة كلها خبز. وقال: “الآن وقت الغداء”. وفي ثوانٍ قليلة، انتهى غداء بطرس. ولما فرغوا من الغداء، طلب منهم السيد المسيح أن يقفوا.

ثم قال: “أريد منكم أن تحملوا لي حجراً”. فهذه المرة قال بطرس: “أهه! الآن فهمت!” ومن ثم نظر حواليه فرأى جلموداً صغيراً. فرفعه ووضعه على ظهره، فآلمه وجعله يترنح. إلا أنه قال: “لا أستطيع الانتظار لأرى عشاءي”. ثم قال السيد المسيح: “اتبعوني”. وتقدمهم في رحلة، وبطرس لا يكاد يقوى على السير معهم. وقبيل العشاء ذهب السيد المسيح بهم إلى ضفة نهر، وقال: “ليطرح كل منكم الآن حجره في الماء!” ففعلوا ذلك. ثم قال لهم: “اتبعوني”، وباشر السير. فنظر إليه بطرس والآخرون مشدوهين. فتنهد السيد المسيح وقال: “ألا تذكرون ما طلبت منكم أن تفعلوا؟ لمن كنتم تحملون الحجر؟”[1].

إن الإخوة الكبار، على غرار بطرس، يتوقعون ان يكافأوا على صلاحهم، وإذا لم يحصل ذلك يسود الارتباك والغضب. فإن كنت تعتقد أن الصلاح والاستقامة هما الطريق لاستحقاق حياة صالحة من عند الله، فإن الغضب سيلتهمك، ما دامت الحياة لا تجري كما تتمنى. وستشعر دائماً بأن لك ديناً أكثر مما قد نلته. وسترى دائماً شخصاً ما يُبلي أحسن مما تبليه في ناحية من نواحي الحياة، وستسأل: “لماذا هذا الشخص وليس أنا؟ بعد كل ما فعلته!” إن هذا الامتعاض ذنبك أنت. فليس سببه نجاح الشخص الآخر، بل جهدك الشخصي الخاص للسيطرة على الحياة بواسطة أدائك. وربما لا تحولك موجة الغضب الداخلية الشديدة هذه إلى قاتل، كما فعلت بسالييري، إلا أنها دائماً ستحملك على فقدان ثباتك بطرق شتى.

ثم أننا نرى أيضاً أن لدى الأخ الأكبر إحساساً قوياً بتفوقه الشخصي. فهو يُشير إلى مدى كون سجله الأخلاقي الذاتي أفضل جداً من سجل من يعاشر الزواني. حتى إنه، بلغة ازدرائية (“ابنك هذا….”)، يأبر أن يعترف بأخيه أخاً له فيما بعد.

إن الإخوة الكبار يؤسسون صورتهم الذاتية على كونهم مجتهدين جداً في العمل، أو مدققين أخلاقياً، أو أعضاء في جماعة من النجبة، أو أذكياء وفهماء إلى أقصى حد. وهذا يؤدي حتماً إلى الشعور بالتفوق على أولئك الذين ليست لهم هذه المزايا بعينها. وبالحقيقة أن المقارنة التنافسية هي الطريقة الرئيسية التي بها يُحرز الإخوة الكبار شعوراً بأهميتهم الذاتية. وما العنصرية والفئوية سوى صورتين مختلفتين لهذا النوع من مشروع الخلاص الذاتي. إضافة إلى ذلك، فإن هذه القوة الدافعة تصير حادة على نحو استثنائي عندما يتباهى الإخوة الكبار قبل كل شيء بدينهم الصحيح.

وإذا اعتقدت جماعة أن لها حظوة عن الله بفضل عقيدتها السليمة، وطرق عبادتها، وتصرفها الأخلاقي، على وجه الخصوص، فإن موقفها تجاه الذين ليس لديهم ذلك كله يمكن أن يكون عدائياً. فالبر الذاتي عند تلك الجماعة يختبئ تحت الادعاء بأنها تقاوم أعداء الله لا غير. وعندما تنظر إلى العالم بهاتين العدستين، يسهل أن تُسوغ البغض والظلم، وذلك باسم الحق كما كتب ريتشارد لفلايس (Richard Lovelace):

“أن الذين لم يعودوا واثقين بأن الله يحبهم ويقبلهم في السيد المسيح، بمعزل عن انجازاتهم الروحية الحالية، هم أشخاص لا يشعرون بالأمان على نحو جذري فيما دون وعيهم… ويظهر عدم أمانهم في الكبرياء، وفي توكيدهم الدفاعي الشرس لبرهم الذاتي، وفي انتقادهم الدفاعي لآخرين. وهم ينتهون دون شك إلى كره الأساليب الحضارية الأخرى، والأجناس الأخرى، لكي يعززوا أمانهم الذاتي ويُصرفوا غضبهم المكظوم”[2].

هذا، وإن البر الذاتي لدى الإخوة الكبار لا يُنشئ فقط العنصرية والفئوية، بل يُنشئ أيضاً على الصعيد الشخصي روح انتقاد ديان وعدم مسامحة. فهذا الأخ الأكبر لا يقدر أن يُسامح أخاه الأصغر من أجل الطريقة التي بها أضعف مكانة العائلة في المجتمع، وأهان اسمها، وقلص ثروتها. وهو يسلط الضوء على أن الأخ الأصغر كان بالفعل مع “الزواني”، فيما كان هو يعيش حياة عفة في البيت. إنه يقول في قلبه: “ما كنت لأفعل البتة أي شيء بمثل هذه الرداءة البالغة!” فلأنه لا يرى نفسه بصفته فرداً في جماعة مشتركة من الخطاة، أطبق عليه فخ مرارته الشخصية. ومن المستحيل أن تُسامح أحداً إذا كنت تشعر بأنك متفوق عليه.

إذا كنت لا تستطيع السيطرة على طبعك؛ ورأيت شخصاً آخر يفقد السيطرة على طبعه، على غرارك أنت تماماً، فإن تميل إلى مسامحته؛ لأنك تعرف أنك لست شخصاً أفضل منه. ذلك أنك تفكر: كيف يمكن أن أضمر ضغينة على هذا الشخص وأنا رديء مثله تماماً؟ ولكن لأن خطية الإخوة الكبار وكراهيتهم الشديدة لله مختفيتان في العمق تحت طبقات من ضبط النفس والسلوك الأخلاقي، فهم لا يشعرون بأي حرج في الاستعلاء على أي إنسان تقريباُ. فإذا رأوا أشخاصاً يكذبون، أو يخونون زوجاتهم، أو لا يصلون إلى الله، ينظرون إليهم باستعلاء. وإذا أساء أناس كهؤلاء إلى الأخوة الكبار، يشعر هؤلاء الكبار بأن سجلاتهم النظيفة تماماً تخولهم حق أن يستاؤوا جداً وأن يذكروا المسيء دون انقطاع بإخفاقه.

ولنا مثل كلاسيكي على هذا الواقع في زواج مدمن كحول. فمدمن الكحول يخذل عائلته دائماً بطرق دراماتيكية. وزوجة المدمن، من جراء معاناتها، كثيراً ما تتراكم لديها كمية هائلة من رثاء الذات والبر الذاتي. وهي تدفع الكفالة لإطلاق سراحه، إلا أنها ترفع فوق رأسه دائماً سجل خطاياه. وهذا يؤدي إلى مزيد من كره الذات لدى المدمن، الأمر الذي يُشكل جزءاً من أسباب عودته إلى الشرب. وما هذه إلا دورة مغوية مهلكة! ولعل الأخ الأكبر، كي يعزز صورته الشخصية الخاصة، كان بحاجة إلى أخ متمرد على نحو متماد حتى ينتقده، ولم يكن من الأخ الأكبر المعتد بنفسه إلا أن عسّر على الأخر الأصغر أن يعترف بمشكلاته ويُغير عيشته. فلما خرج الابن الأصغر من رفضه ورحب الأب به، أدرك الأخ الأكبر أن نموذجه يتعرض للانهيار، وبات غضبه شديد الاتقاد.

ولو عرف الأخ الأكبر حقيقية قلبه، لقال: “ما أنا إلا أناني وغم لأبي في طريقي مثلما هو أخي في طريقه. وليس لي أي حق بأن أشعر بالتفوق”. إذاً لكانت له الحرية كي يبذل لأخيه المسامحة ذاتها الت بذلها له أبوه. غير أن الإخوة الكبار لا ينظرون إلى أنفسهم بهذه الطريقة. فإن غضبهم هو سجن من صنع أيديهم.

الخنوع والخواء

علامة أخرى تدل على أن لك الروحية التي لدى “الأخ الأكبر” هي الإذعان الخالي من الفرح والمؤسس على الخوف. فالابن الأكبر يتباهى بطاعته لأبيه، ولكنه يجعل حافزه الضمني وموقفه القلبي يطفوان إذ يقول: “ها انا أخدمك سنين هذا عددها”. لا شك أن الوفاء بأي التزام يشتمل على قدر معين من الطاعة تحسساً بالواجب. فأغلب الأحيان لا نشعر بميل إلى القيام بما ينبغي أن نقوم به، ولكننا نقوم به على كل حال، من أجل الاستقامة. غير أن الأخ الأكبر يبين أن طاعته لأبيه ليست شيئاً إلا أداء الواجب كل حين. فلا فرح ولا محبة، ولا مكافأة بمجرد رؤيته أباه مسروراً.

على هذا المنوال، الإخوة الكبار مدققون في مراعاتهم للمبادئ الأخلاقية، وفي إتمامهم لجميع المسؤوليات العائلية والاجتماعية والمدنية. ولكن ذلك جهد خانع خال من الفرح. فقول الابن الأكبر “أخدمك” تنضح منه دلالة قوية على كونه مكرهاً أو مرغماً، لا مجتذباً أو راغباً. والعبد يشتغل بدافع الخوف – الخوف من العواقب المفروضة بالقوة. فهذا ينفذ إلى جذور تحفر من كان على شاكلة الأخ الأكبر؛ حيث إن الإخوة الكبار يعيشون عيشة صالحة بدافع الخوف، لا بدافع الفرح والمحبة.

حضر أحد أصدقائي برنامجاً مميزاً لشهادة عليا في إدارة الأعمال وأخبرني بشأن مقرر الأخلاقيات المهنية الذي درسه هناك. فإن الأستاذ نصح بممارسة مستقيمة في العمل من أجل سببين: أولهما أنك إذا كذبت أو غششت يمكن أن يفتضح أمرك، وسيكون ذلك مسيئاً إلى العمل. والثاني أنه إذا عرف العاملون في الشركة أنهم يشتغلون في مصلحة شريفة، فلا بد أن يرفع ذلك المعنويات، جاعلاً الموظفين يشعرون بأنهم فوق المنافسة. وفي الواقع أن هذين سببان وجيهان للاستقامة والصدق، غير أن هذا الأسلوب لا يُثير إلا دافع الخوف، خشية أن يخسروا الأرباح، ودافع الكبرياء، بحيث يشعرون بأنهم متفوقون على الآخرين حواليهم. وقد كانت نصيحة الأستاذ: “قولوا الحقيقة، لأن ذلك سيعزز مصلحتكم الشخصية”.

ولكن ماذا يجري حين تصل حتماً إلى أوضاع فيها يكلفك قول الحقيقة ثمناً باهظاً؟ ماذا يجري حين يكون التفوه بكذبة معينة مفيداً لك على نحو مذهل؟ عند هاتين النقطتين، سيتبخر اندفاعك إلى الاستقامة. وفي الواقع أن بعضاً من أكبر الفضائح الجماعة في العقود الأخيرة تورط فيها أعضاء كنسيون أتقياء بارزون.

إن طاعة الإخوة الكبار لا تؤدي إلا إلى إذعان خانع لحرفية الشريعة. فأن نكون صادقين ونتجنب الكذب لأجل مصلحتنا هو أمر يختلف تماماً عن قيامنا بذلك لأجل الله، ولأجل الحق، وحباً بالناس الذين حوالينا. والشخص الذي تحفزه المحبة، لا الخوف، لن يطيع فقط حرفية الشريعة، بل سيلتمس بشوق طرقاً جديدة لأجراء الأعمال بشفافية واستقامة.

لكن الاستقامة الناشئة من الخوف لا تؤدي أي دور في استئصال علة الشر الأساسية في العالم، ألا وهي أنانية القلب البشري المفرطة. فإذا أدت الأخلاقية المؤسسة على الخوف إلى شيء، فهي تؤدي إلى تقوية تلك العلة، مادام الإخوة الكبار في الجوهر متمسكين بالأخلاق لأجل منفعتهم الشخصية. ربما كانوا لطفاء نحو الآخرين ومساعدين للفقراء، ولكنهم على مستوى أعمق يقومون بذلك إما لكي يباركهم الله، في الصورة الدينية للإخوة الكبار، وإما لكي يتاح لهم أن يُفكروا في أنفسهم باعتبارهم أشخاصاً محسنين متمسكين بالفضائل في الصورة الدنيوية لتلك. وإليك حكاية توضح هذا الأمر:

“عاش ذات زمان بستاني أنتج جزرة ضخمة. فأخذها إلى ملكه وقال: “سيدي هذه أكبر جزرة أنتجها وسأنتجها على الإطلاق. لذلك أود أن أهديها إليك علامة علة محبتي واحترامي لك”. تأثر الملك وميز قلب الرجل. وما إن استدار هذا ليغادر، حتى قال له الملك: “مهلاً! واضح أنك وكيل صالح على الأرض. عندي قطعة أرض بلزق أرضك. فأريد أن أعطيك إياها هدية دون مقابل، حتى تعتني بها أيضاً”.

فدهش البستاني وابتهج، ومضى إلى بيته فرحاً. ولكن كان في البلاط نبيل سمع هذا كله بالصدفة. فقال: “عجباً! إذا كان ذلك هو ما يناله المرء لقاء جزرة، فماذا لو أهديت إلى الملك شيئاً أفضل؟” وهكذا جاء النبيل في اليوم التالي إلى حضرة الملك وهو يقود حصاناً أسود جميلاً. ثم انحنى أمام الملك وقال: “سيدي، إني أربي أحصنة، وهذا أكبر جواد ربيته أو سأربيه على الإطلاق. لذلك أود أن أهديه إليك علامة على محبتي واحترامي لك”. إلا أن الملك ميز قلبه وقال له “شكراً”، ثم أخذ الحصان وصرفه فحسب. عندها ارتبك النبيل. فقال له الملك: “فلأفسر الأمر. إن البستاني قدم الجزرة إليّ أنا؛ أما أنت فقد قدمت الحصان إلى ذاتك”.

ربما يُحسن الإخوة الكبار الصنيع نحو الآخرين، ولكن ليس بدافع الابتهاج بالأعمال في ذاتها، ولا بدافع المحبة للناس، ولا بدفع مسرة الله. فهم بالحقيقة لا يطعمون الجياع ولا يلبسون الفقراء، بل يطعمون ويلبسون أنفسهم. وأنانية القلب الجوهرية لا تبقى فقط سليمة بل تغذى أيضاً بالأخلاقية المؤسسة على الخوف. ويمكن أن تنفجر هذه الأنانية، كما تنفجر فعلاً، بطرق صادمة، فلماذا، في رأيك، تصاب كنائس كثيرة جداً بأوبئة اغتياب الآخرين والنزاع؟ أو لماذا يعيش كثيرون من الأخلاقيين حياة عفيفة في الظاهر ثم يسقطون فجأة في الخطايا الأكثر إخزاءً؟ إن تحت الغيرية البادية أنانية رهيبة!

إن الواجبات الدينية والأخلاقية عبء كبير، وساحق أغلب الأحيان فالخيبة العاطفية والسأم الداخلي من الحياة يُكبتان وينكران والإخوة الكبار هم تحت ضغط شديد بأن يظهروا، حتى لأنفسهم، مسرورين وراضين. لهذا السبب يعمد الإخوة الكبار المتشددون أخلاقياً إلى نسف حياتهم أحياناً، لصدمة جميع الذين يعرفونهم، إذ يطرحون عنهم سلاسل التزاماتهم ويبدأون يعيشون عيشة الإخوة الصغار.

أما آخر علامة على أن لديك الروحية التي لدى الأخ الأكبر فهي عدم اليقين بشأن محبة الأب. فالأبن الأكبر في المثل يقول: “لم تقم لي قط حفلة”. وليس من رقص ولا احتفال بشأن علاقة الأخ الأكبر بأبيه. فما دمت تحاول أن تكسب خلاصك بالسيطرة على الله بواسطة الصلاح، فلن تتيقن أبداً بكونك صالحاً كفاية لإرضائه. وأنت غير متيقن بأن الله يحبك ويسر بك.

والآن، ما علامات هذا الافتقار إلى اليقين؟ لقد سبق أن ذكرنا علامة واحدة: كلما ساء أمرٌ ما في حياتك، أو مضت صلاة دون استجابة، تتساءل عن كون السبب أنك لست تعيش عيشة صائبة في هذا المجال او ذاك. وتتمثل علامة أخرى في أن الانتقاد من الآخرين ليس فقط يؤذي مشاعرك، بل هو يدمرك تدميراً. ذلك لأن إحساسك بمحبة الله مجرد وذو قوة حقيقية ضئيلة في حياتك، وانت تحتاج إلى استحسان الآخرين لتعزيز شعورك بالقيمة. ثم إنك ستشعر أيضاً بالذنب المتعذر تصريفه. فعندما تفعل شيئاً تعلم أنه خطأ يعذبك ضميرك مدة طويلة، حتى بعد أن تتوب. ولما كنت لا تستطيع أن تتيقن بأنك قد تبت توبة عميقة كافية، تجلد نفسك من أجل ما فعلت.

ولكن ربما كان أوضح عرض لعدم اليقين هذا جفاف حياة الصلاة. فمع أن الإخوة الكبار قد يكونون مجتهدين في الصلاة، تخلو أحاديثهم مع الله من الروعة أو الهيبة أو المودة الوثيقة أو البهجة. فكر في ثلاث أنواع من الأشخاص: زميل عمل لا يروقك فعلاً، وصديق تستمتع في القيام بالأمور معه، وشخص تحبه حباً شديداً. فإن أحاديثك مع زميل العمل ستكون موجهة اعتماداً على الهدف تماماً. ولن تكون معنياً بالدردشة معه. أما مع صديقك، فقد تفتح قلبك بشأن بعض المشكلات التي تعانيها. وأما مع حبيبك، فستشعر بدافع قوي إلى التحدث بما تجده جميلاً فيه (أو فيها).

عن هذه الأنواع الثلاثة من الحديث مشابهة لأشكال الصلاة الثلاثة التي طالما دعيت “الطلب” و”الاعتراف” و”التعبد”. فكلما كانت علاقة المحبة أعمق وأوثق، زاد توجه الصلاة نحو ما هو شخصي، ونحو الإشادة والتسبيح. والإخوة الكبار قد يكونون منضبطين في مراعاة أوقات الصلاة المنتظمة، غير أن صلواتهم تكاد تستغرقها كلياً تلاوة الاحتياجات والطلبات، وليس التسبيح التلقائي البهيج. وبالحقيقة أن كثيرين من الإخوة الكبار، على الرغم من كل تدينهم، ليس لهم حياة صلاة خصوصية تذكر إلا حين تسوء الأمور في حياتهم. فعندئذ قد يعكفون على مقدار كبير من الصلاة، إلى أن تتحسن الأمور من جديد. وهذا يُبين أن هدفهم الرئيسي في الصلاة هو أن يُسيطروا على بيئتهم، بدل أن يغوصوا في علاقة حميمة بإله يحبهم.

من يحتاج إلى معرفة هذا؟

لماذا من المهم جداً أن نعرف أن السيد المسيح يفضح ضلال الأخ الأكبر باعتباره أمراً خاطئاً ومهلكاً مثل ضلال الأخ الأصغر على السواء؟

إن إخوة العالم الكبار يحتاجون احتياجاً ماساً لأن ينظروا أنفسهم في هذه المر ة. فقد وجه السيد المسيح هذا المثل أساساً نحو الفريسيين، كي يريهم من هم ويحثهم على التغيير. وكما قلنا، فإن الأخ الأصغر علم أنه كان متغرباً عن الأب، أما الأخر الأكبر فما كان كذلك. لهذا السبب ضلال الأخر الأكبر بالغ الخطر. فالأخوة الكبار لا يذهبون إلى الله ويتوسلون إليه أن يشفيهم من حالتهم. إنهم لا يرون في حالتهم أي خطأ، الأمر الذي قد يكون مهلكاً. فإذا علمت أنك مريض، يمكن أن تذهب إلى طبيب؛ وإن لم تعلم أنك مريض فإنك لا تذهب…. بل تموت فحسب.

ويحتاج إخوة العالم الصغار أيضاً احتياجاً ماساً إلى فهم هذا. فعندما نرى موقف الأخ الأكبر في القصة نبدأ ندرك واحداً من الأسباب التي من أجلها أراد الابن الأصغر أن يغادر في المقام الأول؛ إذ إن هنالك اليوم كثيرين تخلوا عن أي نوع من الإيمان الديني لأنهم يرون بوضوح أن الأديان الرئيسية حافلة تماماً بالإخوة الكبار. وقد توصلوا إلى الاستنتاج أن الدين واحد من أكبر مصادر البؤس والنزاع في العالم. انظر الحقيقة! إن السيد المسيح يقول -من خلال هذا المثل– إنهم على حق. ومن الممكن أن الغضب والتكبر لدى الإخوة الكبار، وهما ناشئان من التقلقل والخوف والخواء الداخلي، يوجدان مجموعة هائلة من الأشخاص الذين يستبد بهم الذنب والخوف، وهم عميان روحياً، الأمر الذي يشكل واحداً من المصادر الأساسية للظلم الاجتماعي والحرب والعنف.

ومن النموذجي عند الأشخاص الذين أداروا ظهورهم للدين أن يعتقدوا أن المسيحية ليس مختلفة في شيء. فلطالما كانوا في كنائس طافحة بعينات من الإخوة الكبار. وهم يقولون: “ما المسيحية إلا ديانة أخرى فحسب”. ولكن السيد المسيح يقول: لا، ليس هذا صحيحاً. فكل واحد يعرف أن الإنجيل المسيحي يدعونا إلى التحرر من الاستباحة التي ينغمس فيها الإخوة الصغار، ولكن أقلاء يدركون أنه أيضاً يدين تزمت الإخوة الكبار.

إن مدن الغرب الكبيرة تغص الإخوة الصغار الذين فروا من كنائس في ديارهم الأصلية يهيمن عليها إخوة كبار. ولما انتقلت إلى مدينة نيويورك في أواخر ثمانينات القرن العشرين لإنشاء كنيسة جديدة، خيل إليّ أني سأقابل كثيرين من الدنيويين الذين لا يعرفون المسيحية أصلاً. فكان ذلك، ولكن ما أدهشني أني قابلت أشخاصاً بعدد أولئك قد تربوا في كنائس وفي عائلات تقية وجاءوا إلى مدينة نيويورك للابتعاد عن تلك العائلات أبعد ما يمكن. وبعد نحو سنة من الخدمة، بات لدينا مئتا شخص أو ثلاث مئة يواظبون على حضور الخدمات. وقد سًئلت: “أي أشخاص يحضرون كنيستكم؟” فأجبت، بعد قليل من التفكير، بأن الثلث تقريباً كانوا من غير المؤمنين، والثلث من المؤمنين، والثلث من المؤمنين “الراجعين”، أي أخوة صغار. وقد قابلت كثيرين من الإخوة الصغار الذين آذاهم وأعثرهم إخوة كبار، لم أكن متيقناً ولا هم كانوا متيقنين بأنهم ما زالوا يؤمنون الإيمان المسيحي.

أما الأمثلة الأعم على هذا بين من رأيت فكانت من الراشدين الشبان الذين وفدوا من أنحاء أشد محافظة لكي ينالوا شهاداتهم الجامعية في معاهد عليا بمدينة نيويورك. وهنا قابلوا أشخاصاً من النوع الذي حُذروا منه على مدى سنين، ذوي آراء تحررية في الجنس والسياسة والثقافة. على الرغم مما جُعلوا يعتقدون، وجدوا أولئك الأشخاص لطفاء وصائبي التفكير ومنفتحي القلب. فلما بدأ الطلاب يختبرون تغييراً في آرائهم الشخصية، تبين لهم أن كثيرين من أهل ديارهم، ولا سيما في الكنائس، استجابوا بطريقة عدائية ومتحيزة. وسرعان ما رفضوا أراءهم السابقة مع إيمانهم. فإن الإخوة الكبار قد جعلوهم إخوة صغاراً.

غير أننا اكتشفنا أن الأخوة الصغار كانوا راغبين في الإتيان إلى كنيستنا لأنهم رأوا أننا ميزنا تمييزاً جلياً بين الإنجيل والأخلاقية الدينية، وقد وفر فرصة تيسر لهم أن يستكشفوا المسيحية من منظور جديد.

ومن الطبيعي بالنسبة إلى الإخوة الصغار أن يحسبوا أن أسلوب الإخوة الكبار والمسيحية سيان. غير أن السيد المسيح يقول إنهما ليسا كذلك. ففي هذا المثل، يقوض السيد المسيح التدين الذي هو واحدة من المشكلات الرئيسية في العالم؛ إذ إن السيد المسيح، في مثله هذا، يقول لنا: “هلا تنفتحون، رجاءً، إلى إمكانية كون الإنجيل، أي المسيحية الحقيقية، شيئاً مُختلفاً تماماً عن الدين!” وذلك يعطي كثيرين رجاء بوجود طريق إلى معرفة الله لا تؤدي إلى آفات الأخلاقية والتدين المتزمتين.

ثم أن هناك مجموعة ثالثة من الناس يحتاجون إلى فهم ضلال الأخ الأكبر. فهناك فرق كبير بين الأخ الأكبر والمسيحي المؤمن بالإنجيل. ولكن هنالك أيضاً كثيرين من الأشخاص المسيحين أصلاً يتصرفون على غرار الأخ الأكبر. فإذا جئت إلى السيد المسيح متحرراً من كونك أخاً أصغر، يمُثل خطر دائم بالانتكاس جزئياً إلى الإدمان أو سواه من خطايا الأخ الأصغر. ولكن إذا كنت قد صرت مسيحياً بالتحرر من كونك أخاً أكبر، يمكن بمزيد من السهولة أن ترتد إلى مواقف الأخ الأكبر وتحجره الروحي. فإن لم تكن قد استوعبت الإنجيل إلى التمام وفي العمق، فإنك سترجع إلى كونك مستعلياً ودياناً وقلقاً ومتقلقلاً وكئيباً وغاضباً كل حين.

إن لدى الإخوة الكبار تيار غضب داخلياً تجاه أحوال الحياة، وهم يضمرون الضغائن طويلاً وبمرارة، ويزدرون أهل الأجناس والأديان الأخرى وأنماط الحياة المغايرة، ويختبرون الحياة بوصفها كدحاً ساحقاً يخلو من الفرح، ولهم في حياتهم قليل من الحميمية والبهجة في حياة الصلاة لديهم، وتقلقل عميق يجعلهم حساسين أكثر مما ينبغي تجاه الانتقاد والرفض، ولكنهم أيضاً شرسون وعديمو الرحمة في إدانة الآخرين. ويا لها من صورة رهيبة! ومع ذلك، فإن سبيل التمرد لدى الأخ الأصغر ليس بديلاً أفضل على نحو بديهي جلي.

وفي الواقع أن معظم الذين يتبعون فلسفة الإشباع الفردي والاكتشاف الذاتي لا يحطمون حياتهم مثلما فعل هذا الابن الأصغر. كما أن معظم المتدينين الذي يعتقدون أن الله سيخلصهم من أجل مجهوداتهم الأخلاقية ليسوا متحجري القلب وغضوبين مثل هذا الأخر الأكبر تقريباً. أفليس السيد المسيح مبالغاً؟ الجواب هو “لا”؛ فهو إنما يُفسر أنه بينما لا يصل معظم الناس إلى هذه الغايات القصوى تختزن كلتا الطريقتين في الحياة بُذور خرابها ضمن ذاتها، الأمر الذي يجر تابعيها نحو المصيرين الروحيين اللذين يصفهما السيد المسيح وصفاً رائعاً.

إن المثل الذي ضربه السيد المسيح ينشئ شبه أزمة للسامع المفكر. فقد صور السيد المسيح بوضوح وحيوية كلا سبيلي العالم الروحيين، والطرق الأساسية التي يتيحها كلاهما ليجد المرء السعادة والتواصل مع الله والتصدي لمشكلاتنا. غير أنه يفضحهما كليهما باعتبارهما مخطئين في الصميم، وطريقين مسدودين. فمن الواضح أنه يريد لنا أن نسلك سبيلاً مختلفاً جذرياً، ولكن ما هذا السبيل؟ وأين نجده؟

سنهتدي إلى الجواب حين ندرك أن السيد المسيح تعمد إبقاء شخص معين خارج هذا المثل. وقد فعل ذلك حتى نبحث عنه، وإذ نجده نجد طريقنا إلى الديار آخر الأمر.

[1] Elisabeth Elliot, These Strange Ashes (Harper and Row, 1975), p. 132.

[2] Richard Lovelace, The Dynamics of Spiritual Life Inter (varsity. 1979), p.212ff.