حجر رشيد – فيليب يانسي

حجر رشيد – فيليب يانسي

“نحن نتوق إلى قصة كاملة وليس أقل من ذلك، وأثناء ثرثرتنا وإصغائنا طوال حياتنا في ضجيج هذا الشوق – النكات، الروايات، الأحلام، الأفلام، المسرحيات، الأغاني، نصف كلمات أيامنا – نحن نقنع فقط بالقصة القصيرة التي نشعر بصدقها: التاريخ هو إرادة إله عادل يعرفنا”

رينولدز برس

تراجع إلى الوراء للحظة تأمل في وجهة نظر الله. روح لا ترتبط بالزمان والمكان، استعار الله أشياء مادية بين الحين والآخر – عليقة مشتعلة، عمود نار – لكي يعرف ذاته لكوكب الأرض. وفي كل مرة استخدم الله شيئاً لكي يوصل رسالة ما، مثل الممثل الذي يرتدي قناعاً، ثم يواصل مسيرته. وفي المسيح حدث شيء جديد: الله أصبح واحداً من خلائق هذا الكوكب (الأرض)، حادثة لا مثيل لها، ولم يُسمع عنها، فريدة بكل معنى الكلمة.

الله الذي يملأ الكون كله أخذ صورة طفل صغير، ومثل باقي أطفال العالم، كان عليه أن يتعلم المشي والكلام وارتداء الملابس بنفسه. وفي تجسده، تعمّد ابن الله أن “يُعيق” نفسه مستبدلاً معرفته غير المحدودة بعقل يتعلم الآرامية، ووجوده الكلي بقدمين تحملانه أو في بعض الأحيان استخدم حماراً في تنقلاته، وكلي القدرة بأذرع قوية قادرة على نشر الخشب ولكن أضعف من أن يدافع بها عن نفسه.

وبدلاً من قدرته على رؤية مئات البلايين من المجرات في لمحة واحدة، كان ينظر إلى ما في حارة ضيقة من حواري الناصرة أو كومة من الحجارة في الصحراء اليهودية أو إلى شارع مزدحم في أورشليم.

إقرأ أيضاً: معرفة الله أو أي شخص آخر – فيليب يانسي

وتلميذه يوحنا – الذي عرفه جيداً – أدلى باعترافه الشخصي عندما كتب هذه الكلمات: “كان في العالم، وكون العالم به، ولم يعرفه العالم”. استمر التلاميذ في توقعهم بأن يتصرف كإله حقيقي. ارتدى هيكلاً لجسده مرة، ولكن ماذا عن قصر هيرودس، وقاعة مجلس الشيوخ الروماني والكولوسيوم؟ أن تعبير الله الكامل – (الجسد) اتسم بالضعف – ما كان سيكون بهذه الصورة لو ارتداه أي شخص آخر.

وتسجل الأناجيل أن يسوع احتفظ بقدر معين من القوة. في بعض المرات كان يشعر بالأحداث بطريقة خارقة للطبيعة وكان له حس داخلي حاد عن كيفية نهاية حياته. كان بإمكانه شفاء الأجساد المكسورة حتى وإن كانت بعيدة عنه لو طُلب منه ذلك بإلحاح. وفي إحدى المرات غير الطقس.

ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يخطئ النجار الذي من الناصرة عن الروح المذهل المذكور في سفر الرؤيا، والأقنوم الثاني من اللاهوت الأقدس الذي قال عنه ميلتون: “صعد ليرث العرش…”. ولا أحد يمكنه أن يخطئ في معرفة صوت يسوع، الذي في نهاية حياته ضعف عن أن يصرخ ويتنفس، مع الزئير المدوي ليهوه.

في عام اشتهرت أغنية لـ جون أوسبورن وكتبوا على لوحات الإعلانات يتساءلون ما هو الفرق الذي سيحدث لو أن الله أصبح واحداً منا “مجرد ساذج كواحد منا” غريب يركب الأتوبيس عائداً لمنزله. والبعض وجد أن هذه الكلمات مدنسة للمقدسات – تماماً مثل رد فعل عائلة يسوع وجيرانه وأهل بلدته الذين وجدوا صعوبة في تخيلهم أن الله يصبح “واحداً منهم”.

وبكل المقاييس عاش يسوع حياة مأساوية: إشاعات بأنه ابن غير شرعي، واتهامات بالجنون من عائلته، والرفض من معظم الذين سمعوه، والخيانة من أصدقائه، وانقلاب الجماهير الهمجي ضده، ومجموعة من المحاكمات الساخرة، وإعدامه بوسيلة كان يُعدم بها العبيد وعتاة المجرمين. إنها قصة جديرة بالشفقة وهذه هي قلب الفضيحة: إننا لا نتوقع أن نشفق على الله.

كيف تعرف الله شخصياً؟ في أيام المسيح كانت الإجابة مذهلة: أنت تعرفه بنفس الطريقة التي تعرف بها أي شخص آخر. تُعرّف نفسك، وتتصافح، وتبدأ الحديث وتسأل عن أسرته. وبسبب مجيء يسوع لا نحتاج لأن نتساءل عن رغبة الله في إقامة علاقة وثيقة معنا. هل الله حقيقة يريد أن يقيم علاقة حميمة معنا؟ لقد تخلى المسيح عن السماء من أجل هذا السبب، وبشخصه أعاد إقامة العلاقة الأصلية بين الله والإنسان، وبين العا

لم المنظور وغير المنظور.

طبيب سويسري ومؤلف يدعى بول تورنيه يذكر إحدى “المزايا” الواضحة للتواصل مع الأقنوم الثاني من اللاهوت. يقول: أنه قبل الحكم السائد الآن في إيران، دعاه أحد آيات الله ليخطب في إحدى مساجد طهران. فأخبر تورنيه المسلمين بالمسجد والذين كانوا يستمعون إليه بانتباه أنه هو – بروتستانتي من جنيف – شعر بقربه منهم لأن جون كالفن أعطى أتباعه نوعاً من الحساسية الشديدة لعظمة الله غير المحدودة، تماثل الصفات الشخصية لله.

وهذا يفرض نوعاً من الخطر، لأن الشخص الذي يعيش في يقظة دائمة للمسافة الكبيرة بين الله وخليقته يمكن أن ينحرف إلى الإيمان بالقضاء والقدر. وواصل تورنيه كلامه قائلاً: بخلاف الإسلام، تقدم المسيحية توازناً في علاقتنا الحميمة مع المسيح.

لقد كشف المسيح عن جانب جديد وحميم في علاقتنا مع الله، علاقة شخصية حتى أنه استخدم كلمة “أبانا” عندما نخاطب الله. (العهد القديم يشير إلى الله كأب 11 مرة، والعهد الجديد 170 مرة). كانت هناك ترنيمة يرنمونها أثناء فترة تجارة العبيد في أمريكا وتحمل معنى هذا الامتياز العملي للتجسد.

لقد وجد العبيد صعوبة عند اقترابهم إلى الله العظيم، ولم يستطيعوا التخلص بسهولة من كلمات مثل السيد والرب. ولم يكونوا بحاجة إلى إله يخافونه أو بعيد عنهم، ولكنهم كانوا بحاجة إلى إله قريب منهم، إله شخصي يمكنهم أن يروه ويحبوه.

إلهي عال جداً، لا تستطيع أن ترتفع إليه،

وهو منخفض للغاية، لا تستطيع أن تصل إليه،

وهو متسع جداً، لا تستطيع أن تُحده،

يجب أن تأتي إليه من خلال الحمل.

وجاء يسوع من السماء وقربنا إلى الله. ولم يمكننا فقط من فهم الله بطريقة أفضل بسبب المسيح بل أن الله أفهمنا نحن أيضاً بطريقة أفضل وتعبر عن ذلك ترنيمة أخرى:

لا أحد يعلم المصاعب التي واجهتها،

لا أحد يعلم ذلك إلا يسوع وحده…. مجداً، هللويا

ومن خلال يسوع يشعر الله بحالتنا الإنسانية بطريقة مختلفة. وتتحدث الرسالة إلى العبرانيين عن أبعاد جديدة عن يسوع فتقول: “إنه تعلم الطاعة” و”تكمّل مما تألم به”. هذه الكلمات المملوءة بالغموض تتضمن أن التجسد يعمل معنى لله ولنا نحن أيضاً. الله لن يشعر بألم جسدي لأنه روح – كيف يحدث ذلك وهو ليس له خلايا عصبية؟ لقد عرف شيئاً عن الألم مثلما نعرف نحن كبشر، من خلال الاختبار الشخصي.

ومن بين الحدود الكثيرة التي قبلها الله عند مجيئه إلى الأرض هو المعاناة الجسدية، التي عرفها يسوع في أسوء صورها. لقد كان يضطرم شوقاً لأن يكون معنا.

وقد توصل كاتب الرسالة إلى العبرانيين إلى درس هام عن هذه الحقيقة: “لأنه ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا. بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية”. لذلك فهو قادر أن يترفق بالجهال والضالين. ومن خلال يسوع، يفهم الله تماماً ما معنى أن نكون بشراً. وفي الحقيقة لا يعرف أحد المصاعب التي نواجهها إلا الرب يسوع.

واسترجع باستمرار هذه الحقيقة عن الرب يسوع، لأنني كمسيحي مؤمن وكاتب أمضيت وقتاً طويلاً لاكتشاف أسرار الألم والمعاناة وصادفتني الكثير من الأسئلة والإجابات. ورغم ذلك فقد تعلمت مبدأ هاماً: لا تحكم على الله من خلال أمر سيء حدث لك أو لشخص تحبه. فأسئلتي عن العناية الإلهية والمعاناة أجد إجاباتها أولاً في شخص المسيح، وليس في الأحداث اليومية التي قد أواجهها الآن.

وعندما جاء ابن الله للأرض جلي معه الشفاء وليس الألم، وعندما ترك الأرض وعد بالمجيء ثانية ليستردها لقصد الله الأصلي. وقد قدم لنا جسده المقام كبرهان على ذلك.

ولا يمكنني أن أتعلم من الرب يسوع لماذا تحدث الأمور السيئة، لماذا يدمر فيضان مدينة معينة ولا يدمر مدينة بجوارها، ولماذا يصاب طفل بالسرطان ولا يصاب به طفل آخر، ولكن بإمكاني أن أعلم بالتأكيد كيف يشعر الله بمثل هذه المآسي. وانظر ببساطة إلى كيفية استجابة يسوع لأخوات صديقه لعازر، وللأرملة التي فقدت ابنها، وللأبرص المحجوز خارج بوابات المدينة. إن يسوع يوجه وجهه المملوء بالدموع نحو الله.

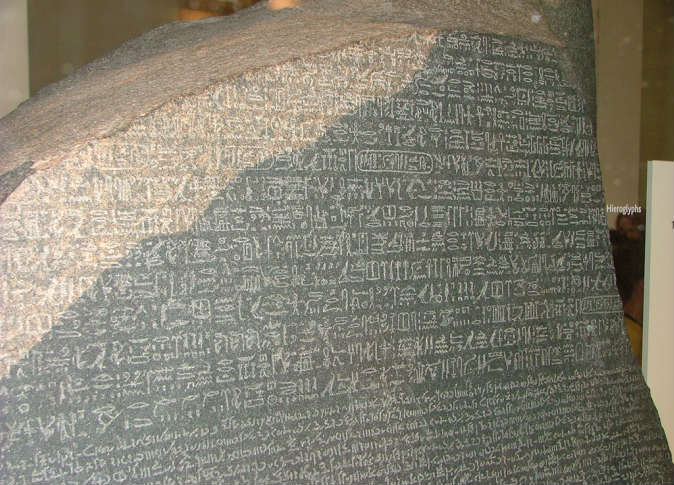

وفي تشابه جزئي شبه ريتشارد نيبور رؤية الله في المسيح بحجر رشيد. فقبل اكتشاف هذا الحجر كان بإمكان علماء الآثار المصرية أن يخمنوا معاني اللغة الهيروغليفية فقط. وفي يوم لا يُنسى كشفوا عن حجر به نفس النص باللغة اليونانية، واللغة المصرية العادية اللغة الهيروغليفية. وبمقارنة الترجمة جنباً إلى جنب أتقنوا الهيروغليفية وتمكنوا الآن من أن ينظروا بوضوح إلى عالم كان يكتنه الضباب.

وواصل بيبور حديثه قائلاً: أن يسوع المسيح سمح لنا أن “نعيد بناء إيماننا”. يمكننا أن نثق في الله لأننا نثق في المسيح. وإذا شككنا في الله أو لم نفهمه ولم نعرفه، فإن أفضل علاج لذلك هو أن نثبت نظرنا باستمرار في الرب يسوع الذي هو حجر رشيد للإيمان.

وسأستخدم صورة مختلفة عن تلك التي استخدمها نيبور، وسأتصور يسوع “كالنظارة المكبرة” لإيماني، وهي عبارة تحتاج إلى بعض التوضيح. إنني أفتخر بأنني أمتلك قاموس اوكسفورد الذي يحتوي على كل كلمة في اللغة الإنجليزية. وهي تتكون من ترجمتين واحدة للمكتبات وأخرى لمحبي الكتب، ويتكون من عشرين مجلداً ويبلغ ثمنه ثلاثة آلاف دولار. وعن طريق نادي للكتاب حصلت على طبعة خاصة في مجلد واحد بمبلغ أربعون دولاراً.

وهو يحتوي على كل القاموس وكل به عيب واحد وهو صغر حجم الكتابة الشديد حتى أنه لا يمكنك قراءته بدون نظارة مكبرة. ثم اشتريت نظارة مكبرة فخمة لتساعدني في قراءة معاني أية كلمة في اللغة الإنكليزية.

وتعلمت شيئاً عن النظارة المكبرة عندما استخدمتها في قراءة القاموس. فعندما أركزها على كلمة لقراءتها تظهر الكلمة الصغيرة بوضوح عند مركز النظارة أما عند أطراف العدسة فتظهر باهتة ومشوهة. وفي تشابه متطابق، أصبح الرب يسوع نقطة التركيز في إيماني وبالتدريج أتعلم أن أبقي نظارة إيماني المكبرة مركزة على يسوع.

وفي رحلتي الروحية مع الرب وأيضاً في عملي بالكتابة بقيت طويلاً على الهوامش متأملاً في أسئلة لا إجابة لها عن مشكلة الألم، وألغاز محيرة في الصلاة، والعناية الإلهية ضد الإرادة الحرة، وأمور أخرى مثل هذه. وعندما أفكر في هذا كله يرتبك كل شيء في ذهني. ومع ذلك فعندما أنظر إلى يسوع يتضح لي كل شيء.

فمثلاً، يترك الكتاب المقدس الكثير من الأسئلة بلا إجابة فيما يختص بمشكلة الألم، ولكن في يسوع أرى دليلاً لا يخطئ بأن الله ليس هو السبب في معاناتنا الخاصة. فمن إسهامات ومآثر يسوع بالنسبة لي هو أنه كشف لي أن الله هو “إله كل تعزية”.

لماذا لا يجيب الله صلواتي؟ أنا لا أعرف، ولكن من الأمور المعنية لي أنني أدرك أن يسوع نفسه يعرف شيئاً عن انزعاجي وتوتري. وفي جثسيماني ألقى بنفسه على الأرض طالباً بصراخ عظيم وسيلة أخرى لخلاص البشرية ولكن لم يكن هناك طريق آخر. وصلي لكي تُظهر الكنيسة نفس الوحدة الموجودة في الألوهية، صلاة لم تُستجب حتى اليوم. وصلى: “لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض” في حين أن أية جريدة يومية توضح بما تتضمنه من أحداث أن تلك الصلاة لم تُستجب بعد.

بإمكاني أن أضع نفسي في حالة من القلق وعُسر الهضم الروحي بسبب أسئلة مثل “ما الفائدة من الصلاة إذا كان الله فعلاً يعلم كل شيء؟ ويسوع يُسكت مثل هذه الأسئلة: إذا كان يسوع شعر بالحاجة للصلاة، وأحياناً شعر بحاجة ملحة حتى أنه قضى الليل كله في الصلاة، وهكذا يجب أن أفعل أنا.

وأعترف كثيراً أن التعاليم المسيحية تضايقني. فماذا عن الجحيم – هل سيكون بها عذاب أبدي؟ ماذا عن أولئك الذين يعيشون ويموتون دون أن يسمعوا شيئاً عن الرب يسوع؟ وأعود إلى إجابة المطران أمبروس Ambrose المرشد الروحي للقديس أوغسطينوس، الذي سُئل وهو على فراش الموت ما إذا كان يخشى مواجهة الله في الدينونة. فأجاب بابتسامة: “إن سيدنا سيد صالح”.

وتعلمت أن أثق في الله عند شكوكي وصراعاتي بأن آتي إلى يسوع. وإذا بدا هذا الأمر غامضاً، فإنني أقول إنه بدقة يعكس مركزية يسوع في العهد الجديد. ولنبدأ معه كنقطة المركز ولندع عيوننا تتجول بعناية على الهوامش.

كامتياز كبير في معرفة الله، فإن الرب يسوع يقدم صورة مقربة عن أفضلية الله الخاصة. ما يشغلني في كوكب الأرض الظلم، الفقر، التفرقة العنصرية، الجنس، سوء استخدام القوة، العنف، المرض – يشغل ويضايق الله أيضاً. وعندما أنظر إلى يسوع أكتسب بصيرة عن كيفية شعور الله تجاه ما يحدث من مشاكل على الأرض. ويعبر يسوع عن جوهر الله بطريقة لا يمكن أن نسيء فهمها.

كتب هنري درموند ما يلي: “من الأفضل لي أن أمتلك ولو قليل من الإيمان وأربح… عن الموت ولدي الكثير من الأفكار عن العقائد”. بالنسبة لي فإن قلب الإيمان “هو الذي يربح” ويستقر مستريحاً في المركز الذي هو المسيح.

إقرأ أيضاً: في اسم الآب – فيليب يانسي

في رسالة كولوسي صرح الرسول بولس بتصريح غاية في القوة عن الرب يسوع قائلاً: “إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهاراً ظافراً بهم فيه (في الصليب)” وبالنسية لبولس، يقدم موت المسيح لنا ميزة الانتصار. وعند قراءتي لهذه الآية يزداد شكي: بكل تأكيد يا بولس… انظر إلى ما حولك… هل العالم الذي نعيش فيه يمثل حقيقة ذلك العالم الذي انتصر فيه الله على قوى الشر.

ثم أتذكر أن بولس كتب هذه الكلمات عندما كان مسجوناً في روما، كرهينة للقوة العظيمة في تلك الأيام. وبعد فترة وجيزة – تحت حكم نيرون – سيكون مع المسيح في موكب الشهداء.

ونعرف من آيات أخرى أن بولس ثبت حياته على إيمانه بأن ما حققه الله في قيامة ابنه بهزيمته لقوة الموت، سوف يحققه أيضاً لكل الذين تبنون على كوكب الأرض. ومع ذلك، ففي هذا الآيات المذكورة في رسالة كولوسي على وجه الخصوص، لا يقول الرسول بولس شيئاً عن القيامة ويركز كل نظرته وتفكيره على الصليب. تُرى؛ إلى أي انتصار كان الرسول بولس يشير؟

في السنوات الأخيرة اكتشف فيلسوف فرنسي يدعى رينيه جيرالد نفس هذا السؤال، ودرس بعمق، حتى أنه تسبب في رعب زملائه الذين كانوا معه في الجامعة لأنه تحول إلى المسيحية. وقد تأثر جيرالد للغابة بقصة يسوع التي تختلف عن كل قصص البطولة في تلك الأيام.

فأساطير بابل واليونان وأماكن أخرى تحتفل بالأبطال الأقوياء وليس بالضحايا الضعفاء. وعلى النقيض من ذلك، فمنذ البداية اتخذ يسوع جانب المظلومين: الفقراء، المضطهدين، المرضى، والمهمشين. واختار يسوع أن يولد فقيراً ومهاناً، وأمضى طفولته كلاجئ، وعاش مع شعب ضعيف وقليل العدد تحت حكم ظالم، ومات كسجين، واتُهم ظلماً.

وأُعجب يسوع بأناس مثل الجندي الروماني الذي اهتم بعبده الذي كان على وشك الموت، وبزكا العشار الذي أعطى ثروته للفقراء، وبالسامري الصالح الذي توقف لمساعدة الرجل الذي سرقه اللصوص وجرحوه وتركوه بين حي وميت، وبالخاطئ الذي صلى صلاة بسيطة طالباً “المساعدة”، وبالمرأة الأممية الخجولة التي وصلت إليه في يأسها من مرضها محاولة أن تلمس هُدب ثوبه، ولعازر الشحاذ الذي كان يأكل من الفتات الساقط من مائدة الرجل الغني.

ولم يوافق على ما فعله رجال الدين الذين رفضوا مساعدة المجروح على الطريق خوفاً من تدنيس ملابسهم، ولا رجل الدين المتكبر الذي احتقر الخطاة، ولا الغني الذي كان يقدم مجرد الفتات للجوعى، ولا الأخر الأكبر الذي رفض استقبال أخيه الضال عند عودته، ولا الأقوياء الذين عاشوا على مجهودات وتعب الفقراء.

وعندما مات يسوع نفسه هذه الميتة الشائنة كضحية بريئة، فقد عرّف بذلك ما دعاه أحد تلامذة جيرالد “أهم ثورة تاريخية كاسحة في العالم”، والتي تُدعى “الموت النيابي عن الضحايا والخطاة”. لا يوجد في أي مكان إلا في الكتاب المقدس يمكنك أن تجد قصة قديمة عن شخص بريء ومع ذلك – الذي يمكن أن نطلق عليه البطل الضحية – قد أُخذ عنوة إلى الموت. وبالنسبة للقدماء استحق الأبطال البطولة أما الضحايا فيستحقون الشفقة.

وطبقاً لما يقوله جيرالد فإن المجتمعات تؤكد قوتها من خلال “العنف المقدس”. فالمجموعة الكبيرة (مثل النازية الألمانية أو القوميين الصرب) يتخذون من الأقلية ضحية ليوجهوا نحوهم وضدهم عنفهم المبرر، والذي بدوره يوحّد الغالبية ويزيد من شجاعتها.

واستخدم اليهود والرومان هذا الأسلوب ضد يسوع ولكنه أعطى نتائج عكسية. قال رئيس الكهنة قيافا: “من الأفضل لكم أن يموت واحد من أجل الشعب بدلاً من أن تهلك كل الأمة”. ولكن بدلاً من ذلك فإن الصليب حطم المقولات التي صدقوها لفترات طويلة عن الضحايا الضعفاء والأبطال الأقوياء، لأن الضحايا هنا أصبحوا أبطالاً.

ولمس الرسول بولس حقيقة عميقة عن مشاركة وإسهام يسوع الذي يبدو متناقضاً ظاهرياً، وظهر هذا في تصريحه لأهل كولوسي. لقد جرد يسوع الرياسات والسلاطين من قوتها والتي كان يفتخر بها الرجال والنساء في ذلك الوقت. والديانة العظمى في ذلك الوقت (اليهودية) اتهمت شخصاً بريئاً، وأشهر نظام للعدالة في تلك الأيام نفذ فيه حكم الإعدام. وقد علّق أحدهم بالقول: “إن يسوع قلب الموازين”.

ركز الإنجيل على ذلك الصليب الذي غيّر القيم التي أثرت على كل العالم لفترة طويلة. فاليوم يحتل الضعفاء والضحايا قدراً كبيراً من الاهتمام الأخلاقي: فلقد شهدنا أن جائزة نوبل للسلام تُمنح لرجل دين أسود من جنوب أفريقيا، ولرئيس اتحاد عمال بولندي، وشخص كُتبت له النجاة من ضحايا الهولوكوست، وفلاحة من جواتيمالا، ومطران مُضطهد في تيمور الشرقية. وتوصل جيرالد إلى نتيجة أن احترام العالم وعنايته بالمهمشين والمحرومين هو نتيجة مباشرة لصليب ربنا يسوع المسيح.

إن النساء والفقراء والأقليات والمعاقين والمدافعين عن البيئة وحقوق الإنسان – كل هؤلاء استمدوا قوتهم من القوة التي انطلقت عند الصليب، عندما أخذ الله جانب الضحايا والفقراء. وفي سخرية بالغة، فإن “الحركات السياسية الصحيحة” التي تحمي تلك الحقوق غالباً ما تضع نفسها في موضع العداء للمسيحية، بينما في حقيقة الأمر نجد أن الإنجيل هو الذي ساهم في تدعيم هذه الحركات وتأسيسها.

إن الله الذي أظهر ذاته في المسيح أذهل العالم وحتى بعد ألفي سنة لم يتوقف هذا الذهول. وفي ثقافة تمجد النجاح وتحُمل المعاناة، نحتاج إلى من يذكرنا باستمرار أنه في مركز الإيمان المسيحي عُلق مسيح معذّب مات في هوان.

أستاذة تاريخ الكنيسة روبرتا بوندي، تخبرنا عن قصة شخصية كيف أن حنان يسوع على الضعفاء والمظلومين أذابت مقاومتها ضد الله وساعدتها على تصحيح الصورة السيئة التي كونتها عن الله. لقد قاومت ولفترة طويلة عبارة “الله الآب” وذلك لأن والدها كان قاسياً وعنيفاً معها. فلم يتسامح مع أي ضعف أو تقصير او عصيان سواء من الأبناء أو من الزوجة ومنع أي منهم من أن يسأل لماذا؟ وكانت صورته عن مكانة المرأة: أن تكون جميلة وطيبة هادئة وخاضعة.

وحاولت روبرتا أن تُرضي والدها ولكنها لم تستطع أن تكون مطيعة أو هادئة ولهذا قضت فترة طفولتها وهي تحمل عبئاً ثقيلاً لأنها لم تتمكن من إبداء الطاعة الكاملة لأبيها. وترك الأب الأسرة قبل أن تبلغ روبرتا الثانية عشر، وكانت ترى والدها مرة كل عام. وانتشر الغضب كالمرض المعدي في داخلها، وعندما كانت تسمع عبارة “الله الأب” كانت تغضب وتثور.

وقادتها ظروف دراستها إلى أوكسفورد، حيث درست “آباء الكنيسة الأوائل” وفي كتابات الرهبان المسيحيين الذين عاشوا في الصحراء المصرية، اكتشفت صورة مختلفة عن الآب السماوي: إلهاً لطيفاً يحب من يحتقرهم العالم ويتفهم ضعفاتنا وتجاربنا ومعاناتنا. وحاولت أن تستخدم كلمة “آب” في الصلاة، وحققت نجاحاً محدوداً إلى أن جاءت إلى حديث الرب يسوع مع تلاميذه قبل القبض عليه وموته.

في هذا المشهد، بينما كان يسوع يتحدث عن ذهابه للآب، حملق في التلاميذ دون أن يفهموا حتى أن فيلبس قال له: “أرنا الآب وكفانا” فأجابه يسوع: “أنا معكم زماناً طويلاً ولم تعرفني يا فيلبس. من رآني فقد رأي الآب. فكيف تقول أرنا الآب؟”

“من رآني فقد رأى الآب” أدهشت هذه الآية روبرتا الدارسة لتاريخ الكنيسة، كفكرة جديدة مدهشة. فإذا كان الرب يسوع قد أظهر اهتماماً والتفاتاً خاصاً بالفقراء والأرامل والمرفوضين اجتماعياً، فهكذا يفعل الآب. وإذا كان ليسوع أصدقاء من النساء وكان يحترمهن ويقدرهن، فهكذا يفعل الآب. وشعرت روبرتا أنها كونت صورة سيئة عن أبوة الله، وبدلاً من ذلك أدركت أن نموذج الله يقدم تصحيحاً للآباء الأرضيين الذين لا يتبعون هذا السلوك. ومن خلال عيني يسوع، وضّح لها الله الأمر، ورأت إلهاً وأباً جديداً.

وعندما قرأت روبرتا الأناجيل بعيون مفتوحة، أخذت القصص الموجودة فيها لوناً جديداً. فمثلاً في قصة لعازر في يوحنا 11 لاحظت تدخل يسوع مع الأختين ويسوع نفسه الذي أقام لعازر من الموت بقوة الآب، بكل العطف والشفقة بكى مع الأختين مريم ومرثا.

بل وأكثر من ذلك، سمح للأختين أن تعاتبانه لمجيئه متأخراً. وهي ما زالت متألمة مما حدث لها في طفولتها، لاحظت روبرتا في تناقض أن الأختين لم تخافا من يسوع على الإطلاق. فلم تقبلا بخضوع ما حدث على أنه إرادة الله بل بالحري عبرا عن حزنهما وغضبهما ليسوع.

وتدريجياً اكتسبت روبرتا صورة عن العلاقة مع الله وكيف تكون: “كنت أفترض أن يسوع عندما أخبرنا بأن ندعو الله “أبونا” كان يقصد بأننا كأولاد لله علينا أن نتواصل مع هذا الآب كما يتواصل الأطفال الصغار بوالديهم المحبين لهم والذين يفضلونهم عن الكبار لأن الصغار أكثر لطفاً وحلاوة من الكبار المعقدين… ولم أتمكن من التواصل مع الله الآب الذي طلب مني أن أعيش كطفل ضعيف بلا قوة”.

ولسرورها وجدت أن الله يفضل كثيراً العلاقة مع الكبار مثلما كانت علاقة يسوع مع تلاميذه “لا أعود أسميكم عبيداً بل أحباء”. وأعلن هذا يسوع لتلاميذه بشعور واضح من الارتياح، مستمتعاً بامتيازات التجسد.

حقيقة بسيطة توضح “عيب” التجسد: قليل من الناس الذين عرفوا يسوع هم الذين أدركوا أنه أتى من عند الآب. ويلخص بولس هذا الأمر بطريقة جيدة في رسالته إلى فيلبي: “الذي إذ كان في صورة الله، لم يحسب خلسة أن يكون معادلاً لله بل أخلى نفسه….

” وطوال الفترة التي قضاها على الأرض لم يذكر شيئاً عن امتيازات الله وارتضى أن يسير بين الناس وكأنه غير معروف. إن الناس يتوقعون قوة من إلههم وليس ضعفاً، اتساعاً ونفوذاً وليس انكماشاً وصغراً.

ولكي نقدّر هذا التغيير، دعنا نتذكر مرة واحدة من المرات العديدة التي تحدث فهي الله بطريقة مسموعة في العهد القديم. فبعد 38 اصحاحاً من أقوال أيوب وأصدقائه رفع الله صوته كزئير من العاصفة، فسقطوا جميعاُ عند سماعهم كلمته الأولى. ومع أن الله تجنب كل أسئلة أيوب التي أثارها، فالحقيقة الهامة هي أن الله عبر الفجوة بين عالمين، مصطدماً بالعالم المادي بدرجة كافية حتى أنه أزعج الآذان الآدمية وأسكت أيوب الذي قال: “لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد”.

وبالمقارنة، تسجل الأناجيل ثلاث مناسبات فقط تحدث فيها الله بطريقة مسموعة: مرتان (أثناء عماد الرب يسوع وعند خروجه على جبل التجلي) “هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت”. والمناسبة الثالثة عندما تحدث الله لليونانيين الذي شكوا (يوحنا 12) فجاء صوت من السماء “مجدت وأمجد أيضاً”. فقال البعض منهم أنهم سمعوا صوت الرعد وليس مجرد كلمات.

إن صوت الله لم يُسقط أحداً عندما كان المسيح على الأرض. وأثناء المحاكمة الظالمة أمام هيرودس وبيلاطس، ظل يسوع صامتاً، كما أن الله الآب لم يقل شيئاً.

إن يسوع لم يقم بقيادة عروض من الأوركسترا الضوئية، ولم تُحط به سحابة من الدخان عندما كان يخاطب الجماهير. لقد تغلب على مخاوف ظهور الله في العهد القديم وتنازل عن كل امتيازاته. لم يظهر إطلاقاً كالله الظاهر في الجسد بل ظهر كإنسان كامل. وكانوا يضايقونه بالقول: أليس هذا ابن مريم؟ ابن النجار من الناصرة؟

“إن الله يُرهق نفسه من خلال الكثافة غير المحدودة للزمان والمكان لكي يصل إلى الروح ويستعبدها. فإذا رفضت الروح ذلك، عندئذ يهزم الله تلك الروح…. الروح – تبدأ من نقطة النهاية – تقوم بنفس الرحلة التي قام بها الله للوصول إليها. وهذا هو الصليب” سيمون ويل |

طلب فيلبس من يسوع “يا رب، أرنا الآب وكفانا”. ومع ذلك فقد أجاب يسوع بأن أشار إلى نفسه، ولكن لم يتضح الأمر للتلاميذ بدرجة كافية: ففي نفس الليلة هجره فيلبس وباق التلاميذ. وقد يكون في كل واحد منا شيئاً مما كان في فيلبس، اشتياق لأن يرى الله ولو مرة واحدة – رؤية الدخان والنار الذي لا يُنكر – حتى تهدأ شكوكنا. وما يقدمه الله كاستجابة لذلك لا يشبعنا.

لا يستطيع العالم أن يتغلب على الفجوة الكبيرة بين ما نتوقعه من الله وما قدمه لنا في المسيح. إن الديانات الأخرى تحترم المسيح كمعلم حكيم وقائد يستحق الإعجاب ولكن ليس كإله. إن أفضل تعبير عن جوهر الله (المسيح) يُحدث رفضاً كثيراً في أيامنا تماماً كما حدث في أيامه هو.