الخلق يختلف عن الولادة – سي إس لويس

الخلق يختلف عن الولادة – سي إس لويس

الخلق يختلف عن الولادة – سي إس لويس

حذرني كثيرون من أن أقول لكم ما سأقوله في هذا الباب الأخير. وقد قالوا كلهم: “إن القارئ العادي لا يريد لاهوتيّات؛ فأعطه ديانة عملة واضحة”. إلا أنن لم أعمل بنصيحتهم. فلا أحسب القارئ العادي مُغفلاً إلى حدّ رهيب. ذلك أن علم اللاهوت يعني علم الإلهيات أو الأمور المتعلقة بالله. وأعتقد أن أي إنسان يريد أن يفكر في الله أصلاً يود أن يحوز أوضح الأفكار وأدقها عنه تعالى مما هو متوفر. إنكم لستم أولاداً صغاراً، فلماذا تُعاملون كما لو كنتم أولاداً؟

وبطريقة ما، أفهم تماماً لماذا يصدّ علم اللاهوت بعض الناس. وأنا أذكر مرة، لما كنت ألقي كلمة على أفراد سلاح الجو الملكي، أن ضابطاً كبير السن قاسي الملامح وقف وقال: “لا نفع لي بهذا الكلام كله. إنما لا تنسى أنني رجل متديّن أيضاً. فأنا أعرف أن الله موجود. وقد شعرت به، خارجاً وحدي في الصحراء ليلاً، ويا له من سر هائل! ولهذا السبب عينه لا أومن بما تقوله عنه من معتقدات وصيَغ ضئيل منمّقة. فبالنسبة إلى أي شخص قابل الحقّ بذاته، تبدو هذه كلها تافهة ومُتكلّفة وغير واقعية”.

والآن، من ناحية ما، أتّفق تماماً مع هذا الرجل. فأعتقد أنه ربما اختبر الله اختباراً حقيقياً في الصحراء. ولما تحّول عن ذلك الاختبار إلى قوانين الإيمان المسيحية، أعتقد أنه بالحقيقة كان يتحول عن شيء حقيقي إلى شيء أقل حقيقية.

فعلى المنوال عينه، إذا كان رجل قد نظر إلى المحيط الأطلسي من على شاطئ، ثم ذهب ونظر خريطة للأطلسي، يكون هو أيضاً متحولاً عن أمر حقيقي إلى أمر أقل حقيقية، إذ يتحول عن الأمواج الفعلية إلى قطعة ورق ملونة. إنما هنا بيت القصيد: صحيح أن الخريطة مجرد ورقة ملونة، ولكن يجب أن تتذكر بشأنها أمرين. فأولاً، هي مؤسسة على ما اكتشفه مئات وألوف من الناس بالإبحار في الأطلسي الحقيقي.

ومن هذه الناحية تكمن وراءها كميّات وافرة من الاختبار حقيقية تماماً مثل الذي كان لك وأنت واقف على الشاطئ؛ إنما في حين كان اختبارك نظرة منفردة، رتبت الخريطة تلك الاختبارات المتفرقة كلها معاً. وثانياً، إذا أردت أن تبحر إلى أي مكان، فالخريطة ضرورية ضرورة مطلقة. وما دمت قانعاً بالتمشي على الشاطئ، تكون نظراتك أكثر ابهاجاً لك من التطلع في الخريطة. غير أن الخريطة ستكون أكثر فائدة لك من التمشي على الشاطئ إذا شئت أن تسافر إلى أميركا.

والآن، علم اللاهوت يشبه الخريطة. فمجرد التعلم والتفكير في العقائد المسيحية، إن أنت توفقت هناك، أقل حقيقة ومتعة من مثل ذلك الاختبار الذي حصل لصاحبنا في الصحراء. فالعقائد ليس هي الله، بل هي أشبه بالخريطة فحسب. غير أن الخريطة مبنية على اختبار مئات الأشخاص الذين كانوا بالحقيقة على اتصال بالله، وهي اختبارات إذا قورنت بها أية ارتعاشات سرور أو مشاعر ورع قد نحصل عليها أنا وأنت بأنفسنا كان أولية جداً ومشوشة كثيراً.

ثم إنك إذا شئت أن تتقد أبعد من ذلك، ينبغي لك أن تستخدم الخريطة. ترى إذاً أن ما حصل لذلك الرجل في الصحراء ربما كان حقيقياً، وقد كان مشوقاً ومُبهجاً حتماً، ولكن لا يطلع منه شيء. فهو لا يؤدي إلى أي مكان. وليس من شيء تفعله بشأنه وبالحقيقة أن هذا هو السبب في كون الديانة الغامضة (كل ما يتعلق بتلمس الله في الطبيعة وما إلى ذلك) جذابة جداً.

فهي كلها ارتعاشات طرب، وليس فيها أي عمل: شأنها شأن مشاهدة الأمواج من على الشاطئ. ولكنك لن تصل إلى شاطئ الأطلسي الآخر بدراستك للمحيط بهذه الطريقة. ولن تنال الحياة الأبدية بمجرد شعورك بحضور الله في الأزهار أو الموسيقى. كما لن تصل إلى أي مكان بالنظر إلى الخرائط دون ركوب البحر، ولن تكون أيضاً آمناً جداً إذا ركبت البحر بلا خريطة.

وبعبارة أخرى، فإن علم اللاهوت عمليّ، ولا سيّما الآن. ففي الأيام القديمة، لما كانت الثقافة والبحث أقل، ربما كان ممكناً المضي قدماً بأفكار عن الله بسيطة وقليلة جداً. لكن الأحوال الآن تغيرت. فكل امرئ يقرأ، ويسمع أموراً تُناقش. وعليه. فإذا كنت لا تُصغي إلى اللاهوتيات، فلن يعني ذلك ألا تحوز أية أفكار عن الله، بل سيعني أن تحوز كثيراً من الأفكار الخاطئة، أفكاراً مشوشة فاسدة بالية.

فإن كثيراً من الأفكار التي يتم تداولها اليوم بشأن الله على أنها من الطرائف ليست في الواقع سوى تلك التي امتحنها اللاهوتيون قبل قرون عديدة ورفضوها. وهكذا يكون الإيمان بالديانة الشعبية الشائعة في إنكلترا الحديثة تقهقراً وتراجعاً، مثل الاعتقاد أن الأرض مُسطحة.

فإذا نظرت في حقيقة الأمر، أفلا تجد أن الفكرة الشعبية عن المسيحية هي هذه فحسب: أن يسوع المسيح كان معلم أخلاق عظيماً، وأننا لو قبلنا نصائحه فقط لربما تمكنا من إقامة نظام اجتماعي أفضل وتجنبنا حرباً أخرى؟ طبعاً، هذا صحيح تماماً. غير أنه يقول لك أقل بكثير جداً من الحقيقة الكاملة عن المسيحية، وليست له أهمية عملية على الإطلاق.

صحيح تماماً أننا لو عملنا بنصائح المسيح لكنّا سريعاً نعيش في عالم أسعد. حتى إنك لست بحاجة لأن تصل إلى المسيح. فلو عملنا بكل ما قاله لنا أفلاطون أو أرسطو أو كنفوشيوس لتحسنت أحوالنا عما هي عليه الآن بمقدار كبير جداً. فماذا إذا؟ إننا لم نعمل قط بنصائح المعلمين الكبار. فلماذا يُرجح أن نبدأ ذلك الآن؟ ولماذا يُرجح أننا سنتبع المسيح أكثر من أي واحد من الآخرين: ألأنه أفضل معلم أخلاقي؟ ولكن هذا يقلل كثيراً بالأحرى من احتمالية اتباعنا له.

فإذا عجزنا عن استيعاب الدروس الابتدائية، أفيرجح أننا سنقدر على تلقي الدروس الأعلى؟ ولو كانت المسيحية تعني فقط قسطاً إضافياً من النصائح الصالحة، لما كانت ذات أهمية على الإطلاق. فما كانت تعوزنا النصائح الصالحة على مدى آخر أربعة آلاف سنة. وقسطٌ آخر من النصائح لا يُقدم ولا يؤخر!

ولكن ما أن تطّلع على أية كتابات مسيحية حقيقية، حتى يتبين لك أنها تتكلم عن شيء مختلف تماماً عن هذه الديانة الشائعة. فهي تقول إن المسيح هو ابن الله (مهما كان معنى ذلك). وتقول إن أولئك الذين يضعون ثقتهم فيه يمكن أن يصيروا أيضاً أبناء الله (مهما كان معنى ذلك). وتقول إن موته خلّصنا من خطايانا (مهما كان معنى ذلك).

لا نفع في التشكّي من كون هذه التصريحات صعبة. فالمسيحية تصرح بأنها تخبرنا عن عالم آخر، عن أمور وراء هذا العالم الذي يمكن أن نلمسه ونسمعه ونراه. وقد تحسب هذا التصريح باطلاً؛ ولكن إذا كان صحيحاً فإن ما يقوله لنا صعبٌ لا محالة، أو على الأقل صعب صعوبة الفيزياء الحديثة، وللسبب عينه.

والآن، فإن النقطة التي تسبّب لنا أكبر صدمة، بين نقاط المسيحية هي التصريح بأننا إذ نرتبط بالمسيح يمكننا أن “نصير أبناء الله”. ورُبَّ سائل: “ألسنا أبناء الله أصلاً؟ لا شك أن أبوة الله هي إحدى الأفكار المسيحية الجوهرية؟ “حسناً، بمعنى ما، ليس من شك في أننا أبناء الله فعلاً. أعني أن الله أوجدنا ويحبنا ويعتني بنا، وهو من هذا القبيل بمثابة أب لنا. لكن حين يتكلم الكتاب المقدي عن “صيرورتنا” أبناء لله، فمن البديهي أنه ينبغي أن يعني شيئاً آخر مختلفاً. وذلك يضعنا في مواجهة لب اللاهوت وجوهره.

يقول أحد القوانين إن المسيح هو ابن الله “مولود غير مخلوق”، ثم يضيف: “مولود من الآب قبل كل الدهور”. أرجو أن يتوضح لديك جلياً أن ليس لهذا أية علاقة بحقيقة أن المسيح لما ولد على الأرض إنساناً قد كان ذلك الإنسان ابن عذراء! فنحن لسنا الآن بصدد الحديث عن الولادة من عذراء، بل إننا نُفكر في أمر أزلي حاصل قبل خلق الطبيعة، وقبل بدء الزمان. فما معنى القول إن المسيح مولود، لا مخلوق، “قبل الدهور”؟

معلوم أن معنى الولادة أن يكون المرء أباً، أما الخلق فهو الصُنع. وهاك الفرق: عندما تلد، فأنت تلد كائناً من نوعك بعينه. فالإنسان يلد أطفالاً آدميين، والسمور يلد سمامير صغاراً، الطير ينتج بيضاً يتحول فراخاً. ولكنك عندما تصنع، فأنت تصنع شيئاً مختلفاً عنك في نوعه. فالطير يصنع عشاً، السمور يبني سداً، والإنسان يصنع جهاز لاسلكي؛ أو قد يصنع شيئاً أشبه به، كالتمثال مثلاً.

وإذا كان نحاتاً بارعاً جداً، فقد يصنع تمثالاً يُشبه الإنسان كثيراً. غير أن التمثال بالطبع ليس إنساناً حقيقياً، بل إنما يبدو شبيهاً به فحسب، ولا يقدر أن يتنفس أو يفكر، وهو ليس حياً.

فالآن، هذا هو أول أمر ينبغي فهمه بوضوح: أن الذي هو مولود من الله فهو الله، تماماً كما أن الذي يلده الإنسان يكون إنساناً. أما ما يخلقه الله فليس إلهاً، تماماً كما أن ما يصنعه الإنسان ليس إنساناً. ولذلك فليس البشر أبناء لله بمعنى كون المسيح ابنه. قد يكونون مثل الله من نواح معينة، غير أنهم ليس كائنات من الصنف ذاته. فهم أشبه بتماثيل أو صور لله. إن صح التعبير.

إن التمثال له شكل إنسان، ولكن ليس حياً. على هذا الغرار للإنسان “شكلُ” الله أو شبهه (بمعنى سوف أفسره)، ولكن ليس له نوع الحياة الذي لله. ولنتناول أولاً النقطة الأولى (مشابهة الإنسان لله). إن لكل ما صنعه الله بعض الشبه به. فالفضاء يُشبهه في ضخامته: ليس أن عظمة الفضاء هي من نوع عظمة الله بالذات، بل إنها نوع من الرمز إليها، أو تعبير عنها في عبارات غير روحية.

والمادة تشبه الله في كونها ذات طاقة: مع أن الطاقة الطبيعية أيضاً وطبعاً مختلفة عن قدرة الله في نوعها. والعالم النباتي يُشبه الله لأنه عالم حي، والله هو “الإله الحي”. غير أن الحياة بمعناها البيولوجي ليست بعينها من نوع الحياة الكائنة في الله، بل هي مجرد نوع من الرمز أو الظل لها. وعندما نصل إلى الحيوانات، نجد أنواعاً أخرى من المشابهة فضلاً عن الحياة البيولوجية.

فنشاط الحشرات وخصوبتها الوافران، مثلاً، هما مشابهة أولى باهتة لنشاط الله الدائم وإبداعه السرمدي. ولدى الثدييات العليا نجد بدايات العاطفة الغريزية. فليست هذه من نوع المحبة الكائنة في الله، ولكنها تشبهها: بالحري على الطريقة التي بها يمكن للصورة المرسومة على ورقة مسطحة أن تكون رغم ذلك “مشابهة” لمنظر طبيعي.

حتى إذا وصلنا إلى الإنسان، فإننا نجد أكمل مشابهة لله نعرفها. (ربما تكون في عوالم أخرى خلائق أكثر من الإنسان شبهاً بالله، ولكننا لا نعرف من أمرها شيئاً). فالإنسان لا يحيا فحسب، بل يحب ويفكر أيضاً: وفيه تبلغ الحياة البيولوجية أسمى مستوى معروف لها.

ولكن ما ليس عند الإنسان، في حالته الطبيعية، هو الحياة الروحية: الحياة الأعلى والمختلفة نوعاً والموجودة في الله. ونحن نستخدم كلمة “الحياة” عينها لكلتيهما. ولكن إذا ظننت أنه لكونهما تستخدمان الكلمة “حياة” ذاتها يجب أن تكونا من النوع نفسه، فإن ذلك يكون مثل حسبان “عظمة” الفضاء و”عظمة” الله نوعاً واحداً من العظمة.

وبالحقيقة أن الفرق بين الحياة البيولوجية والحياة الروحية مهم جداً، حتى إنني سأطلق عليهما تسميتين مختلفتين. فنوع الحياة البيولوجيّ الذي يأتينا من خلال الطبيعة والذي يميل دائماً (شأنه شأن كل ما في الطبيعة غيره) إلى الانحلال والفساد، بحيث لا يمكن الحفاظ عليه إلا بإمدادات من الطبيعة لا تنقطع على شكل الهواء والماء إلخ، هو “بِيُوس” (الحياة الطبيعية).

أما الحياة الروحية الكائنة في الله منذ الأزل، والتي صنعت الكون الطبيعي كله. فهي “زُويي” (الحياة الأزليّة). ويقيناً أن “بِيُوس” تنطوي على مُشابهة رمزية أو ظليلة لـ “زُويي”، ولكنها لا تعدو كونها من نوع المشابهة القائمة بين صورة ومكان، أو بين تمثال وإنسان. والإنسان الذي يغيّر من حيازته “بِيُوس” إلى حيازته “زُويي” يكون قد اجتاز تغييراً هائلاً جداً كالتغيير الذي يجتازه صخر منحوت كي يصير إنساناً حقيقياً.

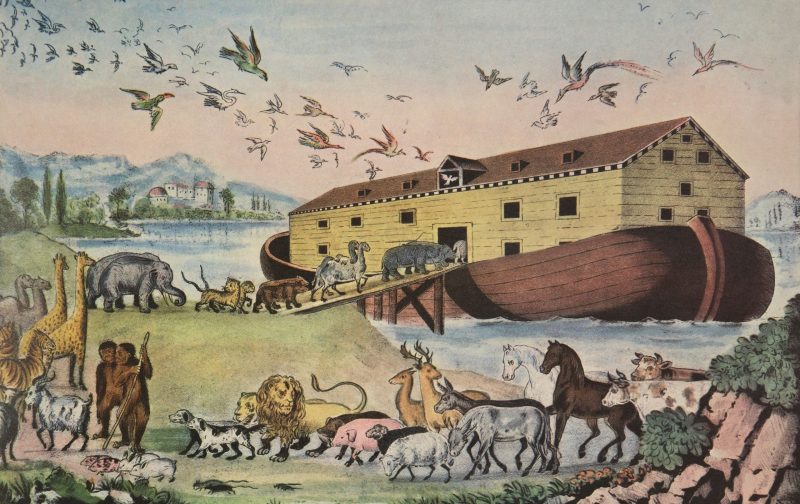

وذلك تماماً هو ما تُعنى به المسيحية أساساً. فهذا العالم معرضُ نحاتٍ كبير، ونحن التماثيل. وفي أرجاء المعرض تسري شائعة بأن بعضاً منا ستدب فيهم الحياة ذات يوم.