الرجاء – سي إس لويس

الرجاء – سي إس لويس

الرجاء واحدة من الفضائل اللاهوتية. وهذا يعني أن التطلع الدائم إلى العالم الأبدي ليس شكلاً من أشكال التهرُّبيَّة أو التفكير اذي تُمليه الرغبات (على حد ما يتصوره بعض المعاصرين)، بل هو أمرٌ من الأمور الذي يُقصد للمسيحي المؤمن أن يقوم بها. ولا يعني هذا أن علينا أن نترك العالم الحالي على ما هو عليه. فإذا قرأت التاريخ يتبين لك أن المسيحيين الذين أفادوا العالم الحالي أكثر من سواهم بنا فعلوه هم فعلاً أولئك الذين كان معظم تفكيرهم في العالم الآتي.

ذلك أن الرسل أنفسهم، إذ أطلقوا شرارة هداية الامبرطور الرومانية، والرجال العظماء الذين بنوا حضارة العصور الوسطى، والإنجيليون الإنكليز الذين أبطلوا تجارة العبيد، جميعهم خلّفوا سمتهم على الأرض، تماماً لأن عقولهم كانت تشغلها السماء. فلأن المسيحيين كفوا إلى حد بعيد عن التفكير في العالم الآخر، صاروا عديمي الفعالية للغاية في هذا العالم. فصوّب سهامك نحو السماء تُصِب الأرض أيضاً؛ وصوّبها نحو الأرض فلا تُصيب كلتيهما. قاعدة تبدو غريبة، ولكن شيئاً مثلها يمكن أن نراه ساري المفعول في شؤون أُخرى.

فالصحة مثلاً بركة عظيمة ولكنك حين تجعل الصحة واحداً من أهدافك الرئيسية المباشرة تبدأ تصير مهووساً ومتوهماً بأن بك علة ما. فأنت لن تكسب الصحة على الأرجح إلا إذا طلبت بالأحرى أموراً أخرى، كالطعام والرياضة والعمل والترفيه والهواء الطلق. وعلى غرار هذا، فلن نُنقذ المدنيّة أبداً ما دامت المدنيّة هدفنا الرئيسي. فيجب علينا أن نتعلم طلب شيء آخر طلباً أشدّ.

يستصعب معظمنا كثيراً أن يطلبوا “السماء” أساساً، إلا بمقدار ما تعني “السماء” اجتماع شملنا بأحبائنا الذين رقدوا. ومن أسباب هذه الصعوبة أننا لم نُدرب التدريب الصحيح: فتربيتنا بكاملها تميل إلى تثبيت أذهاننا على هذا العالم. ومن أسبابها أيضاً أنه حين ينوجد فينا طلب السماء حقاً لا ندركه فعلاً. وأغلب الناس، إذا تعلموا النظر إلى داخل قلوبهم، فمن شأنهم أن يعرفوا أنهم يطلبون بالفعل طلباً شديداً، شيئاً لا يمكن الحصور عليه من هذا العالم.

وفي هذا العالم أشياء من كل صنف تعد بإعطائك ذلك الشيء، غير أنها لا تفي بوعدها أبداً. فالأشواق التي تنبعث فينا حين نقع في الحب أول مرة، أو حين نفكر في بلد غريب أول مرة، أو حين نتناول أول مرة موضوعاً نتحمس له، لهي أشواق لا يمكن أن يُشبعها أي زواج أو سفر أو تعلم. لست الآن في معرض الكلام عما يُدعى في العادة زيجات ناجحة أو عطلات مُمتعة أو تحصيلاً علمياً مفيداً، بل أتكلم عن أفضل ما يمكن في هذا المساعي كلها. فقد كان في اللحظات الأولى من تلك الأشواق شيء تطلَّعنا إليه ما لبث أن تلاشى في الواقع تماماً.

وأعتقد أن الجميع يعلمون ما أعنيه. فربما كانت الزوجة صالحة، والفنادق والمناظر رائعة، والكيمياء تخصُّصاً علميّاً مفيداً على الصعيد المهني؛ ولكن شيئاً ما يكون قد فاتنا فعلاً. والآن، ثمة طريقتان خاطئتان للتعامل مع هذا الواقع، وطريقة صحيحة واحدة:

1- طريقة الساذج المغفل: إذ تلقي اللوم على الأشياء ذاتها. فهو يقضي حياته كلها حاسباً لأنه فقط لو جرب امرأة أخرى، أو قضى عطلة أغلى نفقةُ، أو مهما كان سوى ذلك، لأُتيح له تلك المرة فعلاً أن يظفر بذلك الشي الغامض الذي نطلبه كلنا. ومعظم الأغنياء الذين يعانون الضجر وعدم الرضى في هذا العالم هم من هذا النوع. فهم يقضون حياتهم بكاملها متنقلين من امرأة إلى أخرى (بمحاكمات الطلاق)، ومن قارة إلى أخرى، ومن هواية إلى هواية، متصورين دائماً أن الأحدث في ذلك كله هو الضالة المنشودة أخيراً، إلا أنهم دائماً يخيبون.

2- طريقة (العاقل) الخائب: فهذا سرعان ما يُقرر أن الأمر كله كان مجرد سراب، ويقول: “طبعاً، ذلك الشعور الحماسي يُداخل المرء وهو شاب. ولكن عندما تبلغ مثل سنّي، تتخلى عن مُطاردة الوهم.” ومن ثم يُقر قراره ويتعلم ألاّ يتوقع الكثير، ويقمع من نفسه ذلك الجزء الذي كان من عادته أن “يطلب المستحيل” على حد قوله. وهذه بالطبع طريقة أفضل من الأولى بكثير، وهي تجعل الإنسان أسعد بكثير وأقل أذى للمجتمع. ولئن مالت إلى جعل الإنسان متزمتاً (إذ يكون ميّالاً بالحري إلى الاستعلاء على أولئك الذين يدعوهم “مراهقين”)، فهو عموماً يشق طريقه في الحياة بكثير من الراحة.

ومن شأن هذه الطريقة أن تكون أفضل سبيل نسلكه لو كان الإنسان لا يحيا إلى الأبد. ولكن ماذا لو أن السعادة القصوى كانت بالحقيقة هُناك في انتظارنا؟ ماذا لو كان في وسع المرء حقاً أن يبلغ الضالة المنشودة؟ في هذه الحالة يكون مدعاة للرثاء أن يتبين لنا بعد فوات الأوان (بعد الموت بلحظة واحدة) أننا “بفطرتنا السليمة” المفترضة قد خنقنا في نفوسنا إمكانية التمتع بها.

3 – الطريقة المسيحية: حيث يقول المسيحي المؤمن: “ليس الخلائق بمولودين ولديهم رغبات معينة إلا لأن إشباع هذه الرغبات ممكن فعلاً. فإذا شعر الطفل بالجوع، فهناك الطعام. وإذا رغب فرخ البط في السباحة، فهناك الماء. وإذا تحركت رغبة الرجل الجنسية، فهناك الجنس. وحين أجد في نفسي شوقاً لا يمكن أن يُلبّيه أي اختبار في هذا العالم، يكون التفسير الأكثر احتمالاً أنني قد صُنعت لأجل عالم آخر. وإذا كان لا يُشبعه أي نوع من مسراتي الدنيوية، فلا يبرهن ذلك أبداً أن الكون كله سراب بسراب.

فلعل المسرات الدنيوية لم يكن قط مقصوداً لها أن تُشبع هذا الشوق، بل أن تُثيره فحسب، كي تنبّهنا إلى الضالة المنشودة الحقيقية. وما دامت الحال على هذا المنوال، فعليّ أن أحرص، من ناحية، على ألا أحتقر أبداً هذه البركات الدنيوية، أو ألا أكون شكوراً عليها، ومن ناحية أخرى على ألا أخلط أبداً بينها وبين ذلك الشوق الآخر الذي ليس سوى صورة له، أو صدىً، أو سراب. فعليَّ أن أحيي في نفسي الشوق إلى وطني الحقيقي الذي لن أبلغه إلى بعد رحيلي من هنا، وعليَّ ألا أدعه أبداً يغيب عن بالي أو يُنحّى جانباً، بل يجب أن أجعل هدف حياتي الأساسي أن أمضي قدماً نحو ذلك الوطن وأساعد الآخرين على أن يحذوا حذوي”.

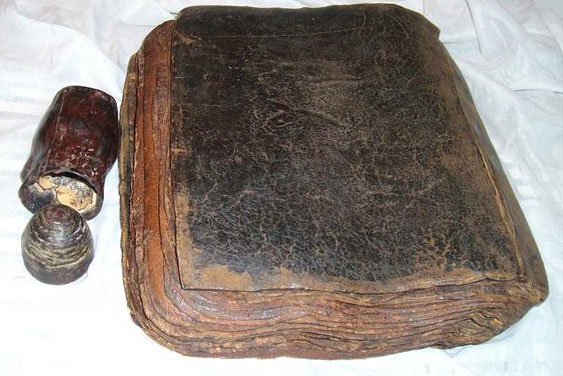

ولا داعي لأن يُقلقنا أولئك المزّاحون الذين يحاولون تسفيه الرجاء المسيحي المتعلق “بالسماء” بقولهم إنهم لا يرغبون “أن يقضوا الأبدية عازفين القيثارات”. فالرد على أُناس كهؤلاء أنه إن كانوا لا يقدرون أن يفهموا كُتباً مكتوبة للراشدين فعليهم ألاّ يتحدثوا عنها. ذلك أن كل ما ورد في الكتاب المقدس من صور بيانية أو استعارات (كالقيثارات والأكاليل والذهب إلخ…) هو بالطبع مجرد أسلوب رمزي للتعبير عما يفوق التعبير.

فالآلات الموسيقية مذكورة لأن الموسيقى في نظر الكثيرين (وليس الجميع) هي ذلك الأمر المعروف في الحياة الحاضرة الذي يوحي على أقوى ما يكون بالبهجة واللامحدودية الفائقتين. والأكاليل أو التيجان مذكورة لتوحي بحقيقة كون أولئك الذين سيتحدون بالله في الأبدية سيكون لهم نصيب من بهائه وسلطانه وفرحه. والذهب مذكور ليوحي بسرمدية السماء (لأن الذهب لا يصدأ) وكرامتها الثمينة جداً. فيحسن بأولئك الذين يأخذون هذه الرموز على محمل حرفي أن يحسبوا كذلك أن المسيح لما طلب أن نكون كالحمام عنى أن علينا أن نبيض!