يسوع خارج نطاق العهد الجديد – من أقلام الآباء والأعداء

يسوع خارج نطاق العهد الجديد - من أقلام الآباء والأعداء

يسوع خارج نطاق العهد الجديد – من أقلام الآباء والأعداء

من أقلام الآباء والأعداء – يسوع خارج نطاق العهد الجديد

إن مكانة يسوع في التأريخ محفوظة. فقد رأينا أن الأناجيل الكتابية هي شهادات عامة جديرة بالثقة عن حياته، بحيث أن جوهر تعاليم العهد الجديد عن شخصه وعن عمله قد ظلت سليمة، وأن كماً كبيراً من كتابات العهد الجديد قد شقْت طريقها إلى القانونية بدون جهد يذكر. بإختصار، فإن العهد الجديد جدير بالثقة ومصدق عليه تاريخيًا وتلك المصداقية تتأكد جزئياً بواسطة إشارات من كتابات غير قانونية عن المسيح، سواء ألمسيحية منها أو غير ألمسيحية.

فالعديد من الكتّاب غير ألمسيحيين يقدمون تفاصيل مدهشة عن حياة يسوع وعن تأثيره فوق المعتاد على العالم القديم في حوض البحر المتوسط. وهكذا فإن تعليقات مثل التي أدلى بها “أكاريا إس” والتي توحي بأن يسوع لم يكن له وجود لأنه لم يذكر خارج العهد الجديد، تسترعي الانتباه بسبب تبجّحها. وسوف يكون هذا موضوعاً من المثير بحثه بحثاً مستفيضاً. ولكن أهدافنا هنا سوف تكون أكثر تركيزاً على أمور أخرى.

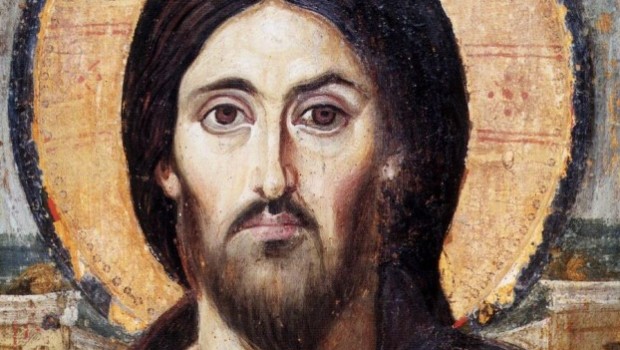

في هذا الفصل سوف نستكشف ما قاله كل من الأصدقاء والأعداء عن ألوهية المسيح. وفي تتبعنا لزمن ما بعد ألرسل من (100م) وحتى مجمع نيقيه (325م)، سوف نلقي نظرة سريعة على ثلاثة من الكتّاب غير ألمسيحيين الذين سيوضّحون أن الخطاب المعادي للمسيحية كان على وعي جيد بالإعتقاد بألوهية يسوع. والجدير بالذكر أن كلاً من هؤلاء الكتّاب الثلاثة كانوا يسبقون زمن مجمع نيقيه بحوالي 125 عاماً على الأقل.

كما سنذكر أيضاً بعض الأمثلة من كتابات المفكرين ألمسيحيين الأوائل المعروفين بإسم الآباء ألسابقين لنيقيه، والذين تم تدوين أعمالهم بعد انتهاء حقبة العهد الجديد وقبل مجمع نيقيه. ورغم أن الآباء (أو الآباء الكتّاب، كما يطلق عليهم في بعض الأحيان) قد استقوا بقوة من العهد الجديد وبذلك فلا يمكن أن يعتبروا شهوداً غير قانونيين بصورة خالصة، إلا أن ألكثيرين منهم يستحقون الإنتباه على أساس أنهم علماء يتميزون بالدقة.

والحقيقة أن تأملاتهم في تعاليم العهد الجديد عن ألمسيح هي التي تهمنا أكثر في هذا الفصل. وفي تركيزنا على ما يقوله آباء القرنين الثاني والثالث، فإن أمثلتنا ستكشف عن إمتداد معتقداتهم عن ألوهية المسيح وتواصلها مع التأكيدات الكتابية على نفس هذا الأمر.

شهادة من أعداء المسيحية

إنه لأمر متميز أن تكون لدينا شهادات عن يسوع بواسطة كتّاب غير مسيحيين، فقد كان يسوع على الأقل نجاراً يهودياً قضى معظم وقته على سواحل بحر ألجليل، وفي بعض المناسبات كان يسافر إلى أورشليم مع تلاميذه. الأكثر من ذلك، أن الكتّاب في الإمبراطورية الرومانية كانوا رجالاً من الطبقة ألعليا، ألذين كانوا ينظرون للأديان الشرقية نظرة دونية ويحملقون بفخر في ماضي روما ألشهير.

فلماذا كان عليهم أن يهتموا بناصري قام بتأسيس ديانة إعتناقها الطبقات الدنيا من المجتمع؟ ببساطة، لأنه لم يكن من الممكن تجاهل المسيح، فنشأة ديانة تحمل إسم المسيح تميزت بكونها سريعة، وممتدة ومنتشرة في كثير من الأنحاء، علاوة على ذلك أنها ثورية في تغيير حياة الأفراد والمجتمعات، كما أنها قلبت الإمبراطورية الرومانية رأساً على عقب.

ورغم أنه قد لا تكون لدينا مصادر غير مسيحية كثيرة عن يسوع، إلا أن بعض الكتّاب قد أدركوا أن المسيحيين الأوائل كانوا يعاملون يسوع كإله، ونتيجة لذلك فقد كانوا يهددون الثقافة الوثنية.

من البديهي أن يقوم المتشككون بالإستهزاء كلما إنحنى المسيحيون أمام المسيح، وما هو حقيقي في وقتنا ألراهن الألفية الثانية كان حقيقياً حتى في القرن الثاني الميلادي.

خذ مثلاً لوشين الساموساتي، وهو من الكتّاب الهجائيين اليونانيين ألذي في كتاباته حوالي عام 170، قام بالتبجّح على المسيحيين بسبب عبادتهم ليسوع “ألذين لا يزالون يعبدونه، هذا الرجل الذي صلب في فلسطين لأنه أدخل طائفته الجديدة إلى العالم” إستخدم لوشين قلمه للسخرية من أتباع المسيح، “السحرة المساكين” الذين أظهروا سذاجتهم “بإنكار الآلهة اليونانية وعبادتهم ذلك المتصوف المصلوب نفسه” وبالإضافة إلى تأكيده للحقائق الأساسية عن حياة يسوع وتأثيره، فإن كتابات

لوشين أمدتنا بشيء آخر يهمنا في هذا المقام وهو: شهادة غير مسيحية على أن يسوع كان يعامل على أنه إله قبل إنعقاد مجمع نيقيه بزمن طويل.

لكن على الرغم من السخرية اللاذعة، رفض المسيحيون بإصرار أن يتوقفوا عن عبادتهم ليسوع، وحوالي عام 177، كتب الفيلسوف ألروماني سيلسس مقالة أظهرت كلاً من جهله بالعقيدة المسيحية القديمة وبشدة وعمق التكريس المسيحي القديم. فقد هزأ سيلسس من المسيحيين الذين كانوا يعبدون إنساناً على أنه الله، قائلاً: إن كان المسيحيون يعبدون إلهاً واحداً فقط، ربما كان المنطق في جانبهم، ولكن الحقيقة أنهم يعبدون إنساناً ظهر حديثاً.

إنهم لا يعتبرون ما يفعلونه خرقاً للتوحيد؛ بل يعتقدون أن عبادتهم للإله ألعظيم تتفق تماماً مع عبادتهم لعبده على أنه الله. إن عبادتهم ليسوع هذا هي أمر فاحش لأنهم يرفضون الاستماع إلى أي حديث عن الله، أبي الكل، إلا إذا تضمن نوعاً من الإشارة إلى يسوع: فإن أخبرتهم أن يسوع، مؤسس العصيان المسيحي، لم يكن إبن الله، لن يستمعوا إليك. وعندما يدعونه إبن الله، فإنهم في الحقيقة لا يقدمون التكريم لله، بل على العكس فهم يحاولون أن يرفعوا مكانة يسوع لأقصى الحدود.

إن سيلسس، الذي كان هو نفسه مؤمناً بالتوحيد، لم يفهم كيف إستطاع المسيحيون أن يوقروا يسوع ويهابوه على أنه الله بدون الإنحدار إلى تعددية الآلهة. الأكثر من ذلك، لقد وجد أنه من السخف أن نتخيل أن الله نفسه قد نزل على الأرض، حيث أن ذلك، بحسب فكر سيلسس، يتطلب تغييراً في طبيعة الله.

بالطبع، لم يكن المسيحيون الأوائل يعتقدون أن الله قد تغير إلى هيئة بشر؛ بل كانوا يؤمنون أنه قد أضاف صفة الإنسانية إلى طبيعته الإلهية. ومع ذلك فقد حفّزت شكاوى واعتراضات سيلسس قادة الكنيسة لإستنباط تعبيرات أوضح عن ألعقيدة، كما أمدتنا بمزيد من الشهادات غير المسيحية عن الإعتقاد المبكر بألوهية يسوع. وكما أشار سيلسس من قبل، كان هذا الإعتقاد ثابتاً ومتأصلاً.

لقد رفض المسيحيون الأوائل أن يتخلوا عن تكريسهم وعبادتهم ليسوع الإله، حتى عندما وضعهم هذا الأمر على طريق الإستشهاد. وقد وقف حكّام مثل بليني ويانجر متشوقين ليشيروا لهم على طريق الإستشهاد هذا. بليني هذا، حاكم بيثينية (وهي مقاطعة رومانية منعزلة في آسيا الصغرى، أو تركيا حالياً) منذ حوالي عام 111-113، لم يهتم إلا بالتأثير الذي كان للمسيحية على العمل في المعابد الوثنية.

فقد كان الطلب على الذبائح الحيوانية يتناقص، والعطلات المقدسة كانت تلغى، وكانت المقدسات تهمل. فإن كان للصناعة الدينية أن تعيش، كان لابد للمسيحيين أن يموتوا. لكن على أي أساس؟

اعترف بليني أن المسيحيين كانوا يعيشون حياة تقية وطاهرة، فلم يكن يستطيع أن يلفّق لهم أية تهمة جناية عظمى. لذلك فقد لجأ إلى زاوية مبتكرة وجعل الإمبراطور هو الذي يديرها. في خطاب له حوالي عام 112، أخبر بليني الإمبراطور تراجان بتعاملاته مع “الطائفة البائسة” من المسيحيين: بالنسبة للوقت الحالي، هذا هو المنهج الذي اتخذته في التعامل مع كل الأشخاص الذين يحضرون أمامي بتهمة كونهم مسيحيين.

كنت أسألهم شخصياً إن كانوا مسحيين أم لا، وإن إعترفوا بذلك أكرر عليهم السؤال مرة أخرى ومرة ثالثة، مع تحذيرهم بالعقاب الذي ينتظرهم. فإن أصروا، أمرت بأن يقادوا للإعدام؛ لأنه مهما كانت طبيعة إعترافهم، فإني مقتنع أن عنادهم وإصرارهم الذي لا يهتز يجب ألا يذهب بلا عقاب. لكن بليني كان متساهلاً بالنسبة لمن كانوا ينكرون ويتركون إيمانهم:

من بين هؤلاء، فكرت في أنني يجب أن أعفو عن أي شخص ينكر أنه كان مسيحياً عندما يردد ورائي صيغة إسترحام للآلهة ويقوم بأداء تقدمة من الخمر والبخور أمام تمثالك… وأكثر من ذلك يقوم بلعن اسم المسيح، فأي من هذه الأمور، على قدر فهمي، لا يمكن لأي مسيحي حقيقي أن يجبر على القيام بها. وفي النهاية، كشف بليني عن الجريمة المحددة التي كانت تنسب إلى المسيحيين: “كانوا يلتقون بانتظام قبل الفجر في يوم محدد كي يرددوا الهتاف بآيات معينة بالتناوب بينهم وبين بعض تكريماً للمسيح كما لو كانت لإله”.

بكلمات أخرى، كان الشهداء المسيحيون مذنبون بعبادتهم ليسوع. وهكذا تظهر كتابات لوشين وسيلسس وبليني أن معتقدات المسيحيين الأوائل عن يسوع لا يمكن تقليلها لتكون مجرد ذكريات عن رجل عظيم، بل أن الاعتقاد بألوهية يسوع كان هو قلب اعتراف إيمان المسيحيين الأوائل.

فبالنسبة للمؤمنين مثل هؤلاء الذين في بيثينية، كان هذا الإعتراف هو مسألة حياة أو موت. وهكذا فإن إفتراض أن ألوهية يسوع كانت نتاج لمجمع في القرن الرابع، يفعل ما أكثر من تشويه التأريخ؛ إنه يلطّخ قبور الشهداء -شهداء القرن الثاني أو غيرهم -الذين ضحوا بحياتهم لأجل إقتناعهم بأن يسوع هو الله.

السؤال الحقيقي: هل كان يسوع بالحق إنساناً؟

في القرن الميلادي الأول، كان هناك فلسفة فكرية تعرف بإسم الأفلاطونية تنمو في شعبيتها وتنتشر في كل أنحاء العالم اليوناني –الروماني. وكانت السمة المميزة للأفلاطونية هو أنها تضع تمييزاً بين مستويين للحقيقة: العالم المادي، الذي نختبره من خلال حواسنا العادية، والعالم “الروحي”، حيث تمثّل الأفكار الحقيقة المطلقة، وكان العالم الروحي، في الفكر الأفلاطوني، في الحقيقة أكثر واقعية من نظيره المادي. ففي أفضل حالاته، كان العالم المادي أدنى؛ وفي أسوء حالاته، كان خالياً من أي شيء صالح.

هذه الفلسفة بجانب الفلسفات الأخرى، كانت تؤثر على البعض في الكنيسة الأولى لكي يتبنوا نظرة عن المسيح كانت بعيدة تماماً عن نظرة العهد الجديد له. شهد بداية القرن الثاني نمواً في التفكير الهرطقي الخاص بلاهوت المسيح والمعروف بأسم “الدوسيتية” (Docetism) المأخوذ من الفعل اليوناني الذي يعني “يبدو أو يظهر “. كان فكر الدوستية يعلّم أن يسوع يبدو فقط أنه إنسان، فيتحدث عن يسوع كما لو أنه نوع من الخيال.

وقد جادل أنصار هذه الهرطقة متحججين بأنه كان من المستحيل بالنسبة ليسوع أن يعاني حقاً في الحياة ويختبر الموت على الصليب. لكن أغناطيوس، أحد آباء الكنيسة عارض بشدة فكر الدوسيتية وحذّر المسيحيين ألا يقبلوا أي إنسان “يجدّف على ربي بعدم الإعتراف بأنه كان لابساً ثوب البشر.” لكن رغم مثل هذه الإدانة القوية لهرطقة الدوسيتية، إلا أنها أصبحت الأساس السائد للمفكرين والكتّاب االغنوسيين.

فماذا كانت نتيجة كل هذا؟ كانت ببساطة أن أصبحت المناقشات التي تدور في القرن الثاني حول طبيعة المسيح تهتم بسماته البشرية أكثر من إهتمامها بمنزلته الروحية .وفي العالم الذي عاش فيه آباء الكنيسة وكتبوا، لم يكن إعتناق ألوهية يسوع هو المشكلة بل كانت المشكلة هي إعتناق بشريته. فيجب إذاً ألا يدهشنا أن نجد عدم توضيح لألوهية يسوع في كتابات آباء الكنيسة. ومع ذلك، فإنهم في دفاعهم عن بشرية يسوع، ترك لنا الآباء العديد من التأكيدات عن إيمانهم بأن يسوع كان أكثر كثيراً من مجرد إنسان.

شهادة من الآباء الرسوليين

أولى كتابات الآباء، والتي نشطت منذ التسعينات وعبر النصف الأول من القرن الثاني، تعرف باسم كتابات الآباء الرسوليين. وقد أطلق على هؤلاء الآباء هذا الاسم لأن البعض منهم قد عرفوا الرسل أو تعلموا منهم مباشرة، إن قرب هؤلاء الآباء من الرسل ومن العقائد الرسولية جعلهم مؤثرين في الكنيسة القديمة وجعلتهم مهمين بالنسبة لمؤرخي الكنيسة المحدثين. وسوف ننظر بإختصار في كتابات بعض الآباء الذين يمثلون هذه الفترة وتأكيداتهم على ألوهية المسيح.

رغم أن الآباء الرسوليين لم يقضوا وقتاً في تخمين كيف كان يسوع إلهاً، او يقوموا بصياغة منهجية لمجادلات ونقاشات بشأن ألوهيته، فإنهم أدلوا بالفعل بتصريحات عن ألوهيته، وقالوا عبارات تكشف الإعتقاد بأن يسوع شخص له السيادة والسلطان، والذي كان موجوداً قبل بدء الزمان.

أكليمندس الروماني، والذي كتب في نهاية القرن الأول، يتحدث عن يسوع على أنه “صولجان الله السحري” مؤكداً على دوره كأداة الله للسيادة الإلهية. وهكذا، فبحسب أكليمندس، يمنح يسوع ألمقام كرامة إلهية في محضر الآب. ويتضح أن هذه الكرامة مساوية للكرامة المعطاة للآب، حيث أن أكليمندس يتحدث عن يسوع (وعن الروح القدس أيضاً) على أنه موجود في نفس المركز مع الله: “لأنه كما يعيش الله، ويعيش الرب يسوع المسيح، ويعيش الروح القدس….”.

وبالمثل فإن أكليمندس الثاني (في عظة من القرن الثاني بواسطة مؤلف مختلف) يحث قرّائه على أن “يفكروا في يسوع المسيح، كما يفكرون في الله، بأنه “ديّان الأحياء والأموات”” وهكذا فقد نسب أكليمندس بوضوح ليسوع كلاً من أعمال الله وكرامته. كما أكّد أكليمندس أيضاً على إيمانه بالوجود المسبق ليسوع المسيح، الذي تكلّم عبر الروح في مزامير العهد القديم. كما ذهب مؤلف رسالة برنابا (التي كتبت ما بين 70 و135 م) إلى ما هو أبعد من ذلك، معلناً أن المسيح الكائن منذ الأزل شارك أعمال الخلق مع الآب:

لأن الكتب المقدسة تتحدث عنا عندما يقول للابن: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض.”، وعندما رأى أن خليقتنا كانت جيدة، قال الرب “أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض. “وهكذا فقد قال هذه الأشياء إلى الأبن. لا عجب إذاً أن يعلن نفس الكاتب أن يسوع هو “رب الكون بأكمله.” إن مثل هذه العبارة لا تؤكد فقط على أن يسوع المسيح كان موجوداً قبل الزمن؛ ولكنها تتضمن أيضاً هويته كالله.

لم يشعر أغناطيوس بأنه ملزم بأن يكتفي بالإشارة الضمنية فقط إلى أمر كهذا، بل أنه قاله صراحة. وكأسقف لأنطاكية، كتب أغناطيوس سبعة رسائل لمختلف الكنائس في آسيا الصغرى وهو في طريقه للإستشهاد في روما (107-110). وفي هذه الرسائل، تحدث عن المسيح على أنه شخص “كان مع الآب قبل الأزمنة” والذي كان هو “فكر الآب” والذي يمكن عن حق أن ندعوه “إلهنا”.

وبالطبع، حيث أن أغناطيوس كان معادياً صريحاً لهرطقة الدوسيتية، فقد أكّد على الإشارة إلى أن يسوع المسيح كان هو “الله (الذي) ظهر في صورة بشرية” بل أنه يكشف أيضاً عن فكرة إتحاد الله بجسد بشري: هناك طبيب واحد فقط، للجسد وللروح، مولود وغير مولود، الله في إنسان، حياة في موت، إبان مريم وابن الله، في البداية معرّض للألم ثم بعد ذلك فوق الألم، يسوع المسيح ربنا. يظهر الإقتباس السابق بوضوح أن أغناطيوس رأى يسوع على أنه كل من الله وإنسان.

لكن عبارته أكثر تحديداً مما قد تبدو في البداية. فعندما يدعو يسوع غير مولود، فإنه يستخدم تعبيرًا فنياً يميّز الخالق الأبدي عن مخلوقاته. بكلمات أخرى، عندما يدعو أغناطيوس يسوع “الله” فإنه يستخدم اللقب بكامل معناه.

على الرغم من أن الآباء ألرسوليين لم تكن لديهم عقيدة شديدة الوضوح عن التجسّد، إلا أنهم كانوا يؤمنون بوضوح بألوهية يسوع. حيث أنهم كانوا عامة شديدي الإرتباط بالرسل فهذا يفترض الإتصال والترابط بين نظرة العهد الجديد للمسيح وبين نظرتهم هم الخاصة. وهذا الإتصال أستمر إلى الحقبة التالية.

شهادة من المدافعين عن الإيمان

خلال الحقب الأولى من وجود الكنيسة، كانت تطور اللاهوت المنهجي يسير بخطوات بسيطة. فقد قام الآباء الرسوليين ببساطة بتأكيد حقائق مثل ألوهية وبشرية المسيح ومقاومة التخمينات غير الصحيحة. لكن عندما قامت الهجمات -داخل وخارج الكنيسة -ضد المعتقدات الثابتة، كان هناك إحتياج لنوع مختلف من المقاومة. فجاء المدافعون عن الإيمان – وهم آباء الكنيسة، الذين عاشوا فيما بين منتصف القرن الثاني ونهاية القرن الثالث وسخّروا أقلامهم للدفاع عن الإيمان.

وكان أكثر المدافعين المبكرين شهرة هو يوستينوس الشهيد ( جاستن مارتر) (100- 165) جادل يوستينوس بشدة دفاعاً عن ألوهية المسيح ووجوده الأزلي، وساق الأدلة على ذلك من العهد القديم. فمثلاً، لقد إدعى أن ظهور الله في العهد القديم كانت في الحقيقة ظهورً للمسيح قبل تجسده. كما عرّف يسوع بأنه هو “الحكمة” الذي كان يتحدث في سفر الأمثال.

بالإضافة لذلك، فقد كان يرى تعبيرات مثل “نعمل” في قصة الخلق في سفر التكوين على أنها حوار بين أقانيم الثالوث، والذي كان واحد منهم بالطبع هو المسيح قبل تجسده. وخلال جميع كتاباته، كان يوستينوس يميز بين الآب والأبن، مع حفاظه على الألوهية السرمدية الحقيقية لكل منهما.

أما أعظم اللاهوتيين في القرن الثاني فكان هو إيريناوس (130-200)، وكان أسقف ليون (في عصرنا الحالي جزء من فرنسا). كشاب كان إيريناوس تحت وصاية بوليكاريوس (الذي أستشهد عام 155)، والذي كان بدوره تلميذاً للرسول يوحنا. وحيث أنه كان يبعد بجيل واحد عن الرسل، كان إيريناوس شغوفاً ومتحمساً للدفاع عن الإيمان الرسولي. والجدير بالذكر أنه كان معروفاً بأنه أفضل من أكّد على أن حقيقة “الله -الإنسان” هي جوهر كل لاهوت.

فيؤكد إيريناوس بشكل لا لبس فيه ألوهية المسيح عندما كتب “الآب هو الله والأبن هو الله؛ لأن من ولد من الله فهو إله” وحيث أنه كان مهتماً دائماً بالدفاع عن الإيمان ضد هرطقة الدوسيتية والغنوسية، كان إيريناوس يؤكد أيضاً على البشرية الحقيقية للمسيح بحماسة، قائلاً: ولكن من كل ناحية أخرى، (المسيح يسوع ربنا) هو إنسان، صورة الله: ولذلك فقد أخذ الإنسان في نفسه، فأصبح غير المرئي مرئياً، وغير المدرك أصبح مدركاً، والذي هو فوق الألم أصبح قادراً على التألم والمعاناة، وأصبح “الكلمة” إنساناً.

وكما يشير جي إن دي كيلي، أكّدت كتابات إيريناوس “بصورة نظامية ومتكررة على وحدة الله -الإنسان”، فقد كان يرى بوضوح أنها نقطة يجب تأكيدها، وكذلك فعل الآخرون. خلال القرن الثالث، وقفت التأكيدات الخاصة بألوهية المسيح بصورة متزايدة بجانب الدفاع عن بشريته. وقد ميّز هذا المنهج المدافعون عن الإيمان في كل من الغرب المتحدث بالاتينية والشرق المتحدث باليونانية. هيبوليتس، وهو أحد المدافعين عن الإيمان الغربيين (170-236)، وتلميذ لإيريناوس، سلّم بأن التجسد تضمن إتحاد الألوهية الحقيقية بالبشرية الحقيقية.

وبالإستناد إلى الجزء الأول من إنجيل يوحنا، أعلن هيبوليتس أن “الكلمة (المسيح قبل تجسده) صار جسداً” و”ظهر على أنه الله في جسد بشري” وأن هذا الجسد كان من لحم ودم، بحسب هيبوليتس، والذي عنى بالإشارة إلى أن ” الكلمة صار إنساناً حقيقياً، وليس في المظهر فقط أو في طريقة الكلام” كما أن تربلياوس، وهو مدافع غربي آخر عن الإيمان (160-225)، يصف الوحدة الأزلية بين المسيح قبل التجسد وبين الله الآب قائلاً:

“الكلمة” إذا هو موجود دائماً في الآب، كما يقول، “أنا في الآب”؛ كما أنه موجود دائماً مع الله، بحسب ما هو مكتوب، “والكلمة كان عند الله”؛ ولم ينفصل مطلقاً عن الآب، كما أنه ليس أحد غير الآب، حيث “أنا والآب واحد “. وبالإضافة لتأكيده أن يسوع يشارك الآب في الطبيعة الإلهية، يعلن ترتليانوس أن يسوع يشارك الإنسان في الطبيعة البشرية للعذراء مريم. فلم تكن مريم، كما قال البعض، مجرد قناة عبر من خلالها نوع من الجسد الروحي -مثل “ماء عبر قناة” بل على العكس، فقد تلقى يسوع جسده منها مباشرة.

فبالتركيز على كل من الطبيعتين الإلهية والبشرية ليسوع، يمكن التعبير عن فكر ترتليانوس اللاهوتي عن المسيح ببساطة بأنه: “شخص واحد… إله وإنسان”. وهكذا عندما تعلق الأمر بألوهية المسيح، كانت كتابات الكتّاب المدافعين الشرقيين عن الإيمان في إتفاق أساساً مع كتابات المدافعين الغربيين. فقد أكّد أكليمندس السكندري (155-220) على أن “الكلمة نفسه قد جاء إلينا من السماء” وأن يسوع هو “وحده… الله وإنسان في نفس الوقت”.

وبالمثل، أوريجانوس (185-254) يؤكد على أنه الأبن الوحيد، وغير مخلوق بواسطة الآب، وأن ولادته كانت في الأزل ولذلك فإنه مولود أزلي: “إن ولادته هي أزلية أبدية مثل الأشعة الصادرة عن الشمس”. لكن إيمان هؤلاء المدافعين في “ألولادة الأزلية للأبن” لم يشاركهم فيه جميع الكتّاب الشرقيين التقليديين، ومع ذلك فإن هذا لم يقلل من إعتقادهم بأن يسوع المسيح كان إنساناً وإلهاً معاً في نفس الوقت. الحقيقة أن اللاهوتيين في بعض الأحيان كانوا ينتقدون المدافعين عن الإيمان لتأكيدهم على ألوهية المسيح بطريقة تطغى على بشريته.

ولكن التفاصيل الخاصة بهذا النقد ليست مهمة بالنسبة لنقاشنا هنا، بل يكفي القول إن آباء الكنيسة كانوا متحمسين -لكن ربما كانت الحماسة زائدة من جانب المدافعين الشرقيين عن الإيمان -للتأكيد على ألوهية يسوع. يمكن بالطبع ذكر الكثير من البراهين الأخرى لإظهار أن آباء الكنيسة آمنوا أن يسوع إله.

وقد أظهر بحثنا المقتضب هذا أنه بإقتراب القرن الثالث من نهايته، كان هناك إتفاق على أن المسيح له السيادة، وأنه كان موجوداً منذ الأزل، وأنه شارك في عملية الخلق. فالحقيقة أنه كان يعتبر إلهاً حقيقياً وإنساناً حقيقياً متحدين في شخص واحد، بينما كان مجمع نيقيه عندها لا يزال في الأفق البعيد.