أيمكن أن يكون الإيمان معقولاً؟ تحديد مبادئ الكتاب المقدَّس بشأن الإيمان

أيمكن أن يكون الإيمان معقولاً؟ تحديد مبادئ الكتاب المقدَّس بشأن الإيمان

أيمكن أن يكون الإيمان معقولاً؟ تحديد مبادئ الكتاب المقدَّس بشأن الإيمان

“لطالما كانت مشكلتي الكبرى هي التحفُّظات العقلانَّية. فقد علمتُ أنَّ الله موجود، ولكنْ لم أستطع قطُّ أن أعيَ كيف يتسنَّى للإنسان أن تكون له علاقة شخصيَّة بالله”

شارلز كولسُن، المستشار الخاصُّ السابق لدى الرئيس ريتشارد نيكسون

“إنَّ ما نفعله بما نعرفه هو بيت القصيد في المعرفة المسيحيَّة بمجملها”

الأديب أُص غِنٍّيس

كنتُ منذ عهدٍ قريب أتحدَّث مع امرأة مقتنعة مبدئيًّا لاتِّباع المسيح. ولن أنسى البتَّة السبب الذي جعلها تتردَّد، وقد كان له علاقةُ ضئيلة بالهموم العقلانيَّة بشأن الغاية من الحياة، أو صدقيَّة الكتاب المقدَّس من الناحية التاريخيِّة، أو ألوهيَّة المسيح. إذ كانت قد وجدت أجوبةً شافية عن هذه المسائل. غير أنَّ تردُدها بالحريٍّ تمثَّل في خوفٍ عبَّرت عنه بقولها: “هل يجعلني ذلك ساذجة؟”

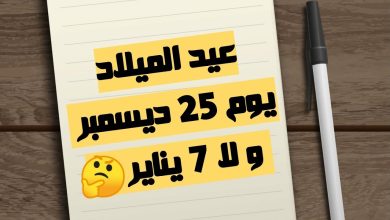

مُقولَبات معاصرة عن الإيمان

إنَّ المفاهيم الخاطئة من جهة الإيمان الدينيُّ متغلغلة في أعماق مجتمعنا الحديث. فقد سأل معلِّمٌ في المرحلة المتوسَّطة واحدًا من التلاميذ الناشئين: “ما هو الإيمان، في رأيك؟” ودون أيِّ إبطاء، جاء الجواب: “هو تصديقُ ما تعرف أنَّه غير صحيح!” ولمّا سُل طالبٌ جامعيٌ السؤالَ عينه، قال إنَّ “الإيمان هو تصديقُ ما لا يمكنك أن تعرفه”.

ليست تلك فكرةً عن الإيمان غيرَ شائعة، كما لو أنَّ الإيمان كان طريقةً لتصريف شؤون الحياة ذاتَ منزلةِ ثانية أو ثالثة من الجودة. فالمعرفة، ويُقصَد بها الإدراكُ العقليّ، تُعنَبر بديهيًّا الطريقةَ الفُضلى. فإذا لم يستطع المرء أن يعرف، يكون ثاني أفضل أمر أن يؤمن فحسب على كلِّ حال. والمعنى الضمنيُّ أنَّ مثل هذا الموقف محفوف بالخطر في أحسن الأحوال، إن لم يكن في الواقع متَّسمًا بالسذاجة أو الغباوة.

وأحيانًا تُطلَق على الأشخاص التديِّنين ألقابٌ “غير العقلانيِّين” أو “الضعفاء الذين يحتاجون إلى عُكّازات”. وقد شكَّلت جماعةٌ دينيَّة في ولاية أركنساس الأمريكيَّة مادَّة دسمة للأخبا على أوسع نطاق عندما ورَّطهم إيمانُهم المزعوم في مخالفة القانون وجرّ عليهم مشاكلَ جمَّة. فإذِ ادَّعَوا أنَّهم تلقَّوا رؤيا من يسوع المسيح أنَّه راجعٌ إلى الأرض قريبًا جدًّا، حملهم إيمانُهم على ترك أشغالهم، وإبقاء أولادهم في المنازل مانعين إيَّاهم أن يذهبواإلى مدارسهم، وانتظار الحد المرتقب. وفي خاتمة المطاف خسروا منازلهم لعجزهم عن دفع قيمة رهنها. وأرسل مسؤولو الإنعاش الاجتماعيِّ الأولاد إلى بيوت ترعاهم، كما أعادوهم إلى المدارس. حتَّى إنَّ أولئك الآباء والأُمَّهات قدَّموا صورة مشوَّهة عن الإيمان عرضتها الأخبار المسائيَّة في طول أمريكا وعرضها.

وفي عهد أقرب، ركَّزت الأخبار القوميِّة على دعوى قضائيَّة حوكم فيها أبوين بتهمة التسبُّب بموت ابنتهما. فماذا كان الجُرم الذي استُذنِبا بسببه؟ لقدِ لدَّعيا أنَّ لديهما “إيمانًا” بأنَّ الله سيشفي ابنتهما، ومن ثمَّ رفضا أن تُقدَّم لها أيّة عناية طبيَّة، فماتت.

أيمكن أن يكون الإيمان معقولاً؟ إنَّ معظم الانطباعات السلبيَّة عن الإيمان يُولِّدها فينا ما نراه في أشخاصٍ آخرين، مثل فضائح الاعتداءات الجنسيَّة التي تُشاع أخبار حصولها في أوساط بعض الفاسدين من رجال الدين. ولكنَّ انطباعاتٍ كهذه يمكن أن يُولِّدها أيضًا جارٌ غريبُ الأطوار أو عمَّة متديِّنة تقيِّة لكنْ غريبة التصرُّفات، إلخ… وممّا يلفت الانتباه أنَّ أيَّةً من هذه المُقَولَبات لم تستمدَّ من دراسةٍ دقيقة للكتاب المقدَّس بذاته. فنحن لا نريد مفهومًا للإيمان مُستمدًّا من قدوةٍ سيِّئة ظهرت في أحدهم. وإنَّما ينبغي لنا بالحريِّ أن نطلب معرفة معنى الإيمان من المصدر مباشرةً. لذلك سندرس الكتاب المقدَّس كي نُحدِّد مبادئ الإيمان. وعندئذٍ فقط يتسنَّى لنا أن نعرف ما إذا كان مقصودًا للإيمان أن يكون منطقيًّا ومعقولاً.

تحديد مبادئ الكتاب المقدَّس بشأن الإيمان

المقوِّمات الأساسيَّة

يُحيط بكلمة “الإيمان” أحيانًا بعضُ الاختلاط والارتباك. وقد سألتُ منذ عهدٍ قريب بعض الأشخاص عن الفرق بين “الإيمان” و”الأمانة”، فبادر عددٌ منهم إلى تفسير الفرق بمزيدٍ من الثقة. غير أنَّ واقع الحال هو أنَّ اللفظتين في الكتاب المقدَّس متماثلتين في اللغة اليونانيَّة. فالإيمان هو التصديق، والأمانة موقفٌ دائم ينسجم مع تصديق الحقّ. وعليه، ففي الآية الشهيرة الواردة في يوحنّا16:3 “لأَنَّه هكذا أحبَّ الله العالم حتَّى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كلُّ من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبديَّة”، يمكن شرح الفعل “يؤمن به” بمعنى “يصدِّقه ويكون له إيمانٌ وثقةٌ به”، كما يمكن استخدام التعبير “يتَّكل عليه” بدلاً من “يؤمن به”.

1 – المعرفة

إنَّ الطالب الجامعيَّ الذي قال إنَّ “الإيمان هو تصديقٌ ما لا يمكنك أن تعرفه” لا بدَّ أن يكون لديه انطباعٌ مختلفٌ تمامًا إذا استبدلنا كلمة “الإيمان” بكلمة “الثقة أو الإتّكال”. ولأُوضِحْ ذلك. إن سألتُ ذلك الطالب ذاكرًا اسم شخص لا يعرفه: “هل تثق بفُلانٍ الفُلانيّ؟” فالأرجح أن يُجيب: “كيف يمكنني أن أثق به ما دمتُ لا أعرفه مجرَّد معرفة سطحيَّة!” غير أنِّي أُذكِّر الطالب: “ولكنَّك قلتَ إنَّ الإيمان (الثقة) هو تصديقُ ما لا يمكنك أن تعرفه. وها أنت تقول الآن إنَّك لا تستطيع أن تثق (يكون لك ثقةٌ وأمانة) بشخصٍ إذا لم تكن تعرفه. فأيُّ قَولَيك صحيح؟”

ولكنَّ الرسول بولس لا يُلقي أيٍّ ظلٍّ من الشكِّ على أيُّ المفهومين يعتبره صحيحًا. فإذ يكتب إلى مؤمني مدينة روما، يُعبِّر عن تَتالٍ مفيد ومنطقيّ.[2]

|

يجب أن ندعو باسم الربّ حتّى نخلص |

حتَّى ندعوه يجب أن نؤمن به |

حتَّى نؤمن، يجب أن نسمع عنه |

حتَّى نسمع، يجب أن يخبرنا أحد |

حتّى يُخبِر المبشُّرونَ، يجب أن يُرسَلوا |

الرسم 1

ومن ثَمَّ يُلخِّص الرسول تعليمه بشأن الإيمان: “إذًا، الإيمان يأتي من سماع الرسالة، الرسالة تُسمَع من خلال كلمة المسيح”. وتفصيل المعنى بصورة أوضح هو: “ترى إذًا أنَّ التصديق لا يمكن أن يحصل إلاَّ بسماع الرسالة، والرسالةُ هي الكلمة التي تتحدَّث عن المسيح”.[3] فبحسْبما يقوله الرسول بولس، لا يمكن أن يبدأ الإيمان مجرَّد بداءة بغير معرفة. ذلك أنَّني لستُ أؤمن بِـ “لا شيء”، بل أؤمن بِـ “شيءٍ ما” بكلمة أُخرى، إنَّ الإيمان يعوزه غرض.

وليس الإيمان والإخلاص أمرًا واحدًا بعينه، كما أنَّ الإخلاص لا يجعل الإيمان أصيلاً. هبني سُئلتُ هل أُصدِّق أنَّ كراسيَّ مثماثِلة، ولأنَّ الكُرسيَّ بدا سويًّا تمامًا، كانت لي ثقةٌ بأنَّه يمكن أن يحملني. وإذ ينفد صبري إزاء مزيدٍ من المُساءلة عن الموضوع، أهتف مؤكِّدًا: “ليس في ذهني أيُّ بأنَّ الكُرسيَّ سيحملني!” ولكنْ إذا سبق أنَّ أحدهم تسلَّل ونشر أرجُل الكرسيِّ بحيث إنَّ أقلَّ لمسة لا بدَّ أن تُوقِعه، فإنَّ ثقتي وإخلاصي لن يُجدياني نفعًا. فإيماني صالحٌ فقط بمقدار صلاح الغَرَض الذي أضعه فيه. وإن كان الكرسيُّ صالحًا، فلا بُدَّ أن يكون إيماني صالحًا. أمَّا إذا كان الكُرسيُّ رديئًا، فلا عِبرة بمدى إخلاصي، وحتميٌّ أن أقع، وإيماني موضوعٌ في غير موضعه الصحيح.

حدثت في مستشفى محلِّيّ حادثة مأساوية أذاعت خبرها وسائل الإعلام. فإنَّ مُمرِّضة وصلت مريضًا بمصدر “أُوكسجين” فمات على الفور. وقد كان المصدر مُصنفًا باسم خاطئ. وكان بالحقيقة غازًا سامًا. فهل كانت المُمرِّضة كفوءة ومُخلِصة؟ وهل “آمنت” حقًّا أنَّ الغاز كان أوكسجينًا؟ نعم، من كُلِّ وجه. غير أنَّها كانت مُخطئةً عن إخلاص. فقد كان غَرَض إيمانها مَشوبًا بالنَّقص، ولذلك كان إيمانها باطلاً.

لا بُدَّ من فهم أهميَّة المعرفة بالنسبة إلى الإيمان الصحيح. فإنَّ غَرَض الإيمان المسيحيّ هو شخص الرِّ يسوع. فلو لم يكن مَن صرَّح بأنَّه هو، أي ابنَ الله المتجسِّد، لكان أيُّ مقدار من الإخلاص أو الثقة أو الاختبار الدينيّ لاَ يقوى على جعله شرعيًّا. وهذا هو على وجه الدقَّة استنتاج الرسول بولس في رسالته إلى أهل كورنثوس، حيثُ قال: “إن لم يكن المسيح قد قام (حيًّا من بين الأموات)، فباطلةٌ كرازتنا، وباطلٌ أيضًا إيمانكم… باطلٌ إيمانكم”.[4]

ولهذه الملاحظة تطبيقٌ مهمٌ بالنسبة إلى مقارنة الأديان. فليس في وسع المسيحيِّين أن يدَّعوا التفوُّق على سائر الأديان على أساس أنَّ المسيحيِّين أكثر إخلاصًا أو يقومون بمزيد من التضحيات الشخصيَّة فيما هم يعيشون إيمانهم. إنَّ ذلك ربَّما لا يكون صحيحًا. فنقطة التمايُز بين الأديان تكمن في الغَرَض الذي يتَّكل عليه أتباعُها في سبيل حياتهم وأبديَّتهم. والبيِّنة التاريخيَّة التي تُثبت أنَّ يسوع المسيح هو الغَرَض الأصيل – ابنُ الله – تعني (مثلما قال هو نفسُه في يوحنّا6:14) أنْ “ليس بأحدٍ غيرِه الخلاص: لأنْ ليس اسمٌ آخر تحت السماء، قد أُعطيَ بين الناس، به ينبغي أنَ نخلص”.[5]

وعليه فليست الرسالة المسيحيَّة معنيَّة بالحكم في مدى إخلاص الديانات الأخرى أو أخلاقيَّاتها أو حضارتها، بل تعكف بالحريِّ على دعوة الناس لتحويل ثقتهم (إيمانهم) نحو غَرَضٍ مختلف ويقينيّ، ألا وهو يسوع المسيح.

لهذا السبب يُعَدُّ أمرًا حاسمًا للغاية بالنسبة إلينا أن نعرف هل كتابُ العهد الجديد هو مصدرٌ أصيل وموثوقٌ تاريخًّا في ما يتعلَّق بالمسيح. فبغير شهادةِ شهود العيان، لا يكون ممكنًا على نحوٍ موضوعيّ أن نُحدِّد كون يسوع ذا صدقيَّة في دعاويه، وبالتالي غَرَضًا للإيمان جديرًا.

إنَّ الرسول بولس على حقّ. فلا يمكنني أن أضع ثقتي (إيماني) في يسوع إلاَّ إذا عرفتُ خبره اليقين. وعندما تؤشِّر تلك المعرفة إلى يقينيَّة منطقيَّة من جهة ربوبيَّته، عندئذٍ فقط يكون إيماني به صالحًا ونافعًا. حتَّى إنَّني لا أستطيع أن أنطلق إلى نطاق الإيمان الشخصيِّ بغير أن أستخدم عقلي وأتفاعل مع البيِّنات. وبالحقيقة أنَ أوَّل مُقوِّم من مُقوِّمات الإيمان كما يُعلِّما إيّاه الكتاب المقدَّس هو بكلِّ يقين أكثر جذَّابيَّةً من تلك الصورة المشوَّهة واللاعقلانيَّة التي كانت لديَّ عن الإيمان لمَّا كنتُ طالبًا جامعيًّا.

2 – الإرادة

يُحطى أنَّ البهلوان الشهير بلُوندِن قطع سيًا على حبل مشدود مسافة شلاّلات نياغرا البالغة نحو 330 مترًا، على علوِّ 50 مترًا تقريبًا فوق المياه المصطخبة، 21 مرَّةً مختلفة على الأقلّ. في إحدى المرّات أنجز هذه المأثُرة المدهشة وعلى عينيه عصابة، وفي مرَّةٍ أُخرى وهو يدفع قدَّامه عربة يد، أمام أنظار ألوف المشاهدين المشدوهين. وطلب مُروِّجو هذه الأحداث متطوِّعين من بين الجمهور “يؤمنون” بأنَّ بلوندن يستطيع أن يُنجِز ذلك العمل ثانيةً، ويكونون راغبين في البرهنة على قناعاتهم بسماحهم له أن يحملهم على ظهره فوق الشلاّلات. فعلى الرُّغم من أنَّ كثيرين اعترفوا بأنَّهم يؤمنون بقدرته على العبور فوق المجاز بنجاح، لم يُرِد أيُّ شخص أن يجازف بالعبور معه. أخيرًا، وافق وكيل بلوندن ومدير أعماله على أن يعهد إليه بحياته واثقًا. وقد وصل هذا الشخص إلى جانب الآخر بأمان، متشبِّثًا بكِتفَي البهلوان الجوِّيّ.

إن المعرفة شيء، ولكنَّ اختيار المرء أن يعهد بحياته إلى تلك المعرفة شيء آخر. وبالمِثل، لا غنى عن معرفة يسوع في سبيل الإيمان، غير أنَّها المقوِّم الأوَّل فحسب. فقد أعرف على نحو شاملٍ البيِّنات التي تؤيِّد حياة يسوع، ولا يكون لي إيمانٌ به أبدًا. من هنا كان المقوِّم الثاني من مقوِّمات الإيمان يشتمل على إرادتنا. وهذا مُبيِّن مرَّةً أُخرى أيضًا في رسالة بولس إلى مؤمني مدينة روما.

لكنْ ليس الجميع قد أطاعوا الإنجيل، لأنَّ إشعياء يقول: “يا ربّ، مَن صدَّق خبرنا؟”… لكنَّني أقول: “ألعلَّهم لم يسمعوا؟ بَلى!… لكنَّني أقول: ألعلَّ إسرائيل لم يعلم؟… أمَّا من جهة إسرائيل فيقول (الله): “طولَ بسطتُ يدي إلى شعبٍ معاند ومُقاوِم”.[6]

إنَّ بني إسرائيل لم يُطيعوا الله، أي أنَّهم افترقوا إلى الإيمان كي يثقوا به. والرسول بولس يسأل عن سبب ذلك. فهو يطرح سؤالاً عن كونهم قد عرفوا، أو لم يعرفوا، ما أراده الله منهم. وإن كانوا لم يعرفوا، يكون سبب افتقارهم إلى الإيمان هو الإفتقار إلى المعرفة.

وقد كان لي اختبارٌ مماثل مع أبنائي. فعند مغادرتي المنزل صباحًا، أصدرت إليهم تعليماتٍ بجزِّ عُشب المرجة. ولمَّا عُدتُ مساءً، لاحظتُ إمَّا أن يكون العشب قد نما بمعدَّل غير مسبوق في السُّوَيعات الأخيرة وإمَّا أنَّهم قد أخفقوا في القيام بما طلبته منهم. ورجَّحت الأمر الثانيَ بشدَّة. فقصدتُ إليهم وسألتُهم سؤالاً مألوفًا عند كلِّ أبٍ وأُمّ: “ألم تسمعوا ما قلتُ؟” فهل ظننتُ فعلاً أن فيزياء الأمواج الصوتيَّة لحظةَ إصداري تعليماتي إليهم ذلك الصباح قد أخفقَت؟ لا، إذ كنتُ على يقين تامّ بأنَّ صوتي قد بلغ آذانهم، إلاَّ أنَّني كنت أُتيح لهم الإفادة من فرصة الشكِّ إذ طرحتُ ذلك السؤل. فتبيَّن أنَّ مشكلتهم لم تكن في المعرفة، بل كانت لديهم مشكلة في “الإرادة”. ذلك أنَّهم لم يردوا أن يجزُّوا عشب المرجة.

وفي النصِّ المقتبَس آنفًا، استخدم بولس الأُسلوب عينه. وهو أيضًا استنتج أنَّ مشكلة بني إسرائيل لم تكن ناتجةً من الإفتقارِ إلى المعرفة، بل سبَّبها العصيان والعناد؛ يعني أنَّها كانت مشكلةَ “إرادة”.

من بضعة أعوام عرضَ خلافٌ بيني وبين زوجتي. لم أعُد أتذكَّر القضيَّة، ولكنَّ الأمر صدف عصرَ يوم أحد. وكنت أنا على حقّ، فيما كانت هي مُخطئة، غير أنَّها لم تشأ أن تُقِرَّ بذلك! وقُبَيل توتُّر الوضع بشدَّة، رنَّ جرس الباب. فلمَّا فتحتُ حيَّاني بعض أصدقائنا الطيِّبين الذين جاؤوا من مدينة أُخرى وعرَّجنا علينا لأنَّهم كانوا في المنطقة. وإذا بالتغيُّر الذي حصل حالاً فيَّ وفي زوجتي هائلٌ بحيث يجعل تحوُّل اليَرَقة إلى فراشة أمرًا باهتًا عند المقارنة! فعلى الفور بتنا مُتناغِمَين ومَرِحين. وبعد مغادرة أصدقائنا، فكَّرتُ في ما حدث. فماذا غيَّر حالنا. ياتُرى؟ أهوَ جرس الباب؟

لم أكن ساذجًا إلى ذلك الحدّ. فإنَّ جرس الباب لم يُغيِّر حالنا، بل نحنُ فعلنا ذلك. إذ باختيار عمديّ، بفعلٍ من إرادتي، تغيَّرتُ. ولماذا لم أتغيَّر في وقت أبكر؟ يقينًا أنَّني كنتُ أعرف من حلقات الدراسة والكتب والاختبار، أنَّ سلوكي المُعَانِد لم يكن مؤاتيًا للحفاظ على الوئام في علاقة الزواج. على إنَّ السبب الكامن وراء عدم تغيُّري قبل انطلاق جرس الباب بالرَّنين كان أنَّني لم أُرِد أن أتغيَّر! وأنا إنَّما كنت أُدرِّب إرادتي.

هكذا حال الإيمان. فعلى الرُّغم من المعرفة التي نكون قد اكتسبناها في ما يتعلَّق بيسوع، فإذا كُنَّا لا نُعمِل إرادتنا، أفيكون لدينا كلُّ الإيمان الذين سنحوزه يومًا؟ طبعًا لا! فما نقُم باختيار فعلىّ من جهة هويَّة يسوع، فلن يكون لدينا أيُّ إيمان. إنَّ الإرادة المُوافِقة هي ثاني مُقوِّمٍ أساسيٍّ من مقوِّمات الإيمان كما يُعرِّفه الكتاب المقدَّس. ويقينًا أنَّ ذلك أكثر جذابيَّةً من تلك الصورة المشوَّهة عن الإيمان باعتباره مجرَّد عاطفة، تلك الصورة التي سبق أن رفضتُها قبل عدَّة سنين.

3 – الاستجابة

إنَّ الإيمان هو معرفة الحقِّ بشأن يسوع، والاستعدادُ الإراديُّ لقبوله. ولكنَّ واحدًا من أمثال المسيح يُحدِّد عاملاً آخر من عوامل الإيمان، ألا وهو أنَّ الإيمان ليس هو مجرَّد النيَّات الحسنة.

“ماذا تظنُّون؟ كان لإنسانٍ ابنان، فجاء الأوَّل وقال: “يا ابني، اذهبِ اليوم اعمل في كرمي؛ فأجاب وقال: “ما أُريد!” ولكنَّه ندم أخيرًا ومشى. وجاء إلى الثاني وقال كذلك. فأجاب وقال: “ها أنا يا سيِّد!” ولم يمضِ. فأيُّ الاثنَين عمل إرادة الأب؟” قالوا له: “الأوَّل”. فقال لهم يسوع: “الحق أَقول لكم: إنَّ العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. لأنَّ يوحنّا جاءكم في طريق الحقّ فلم تؤمنوا به. وأمّا العسارون والزواني فأمنوا به وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخيرًا لتؤمنوا به”.[7]

النُّقطة التي يُشدِّد عليها المسيح هي أن الإيمان يتبرهن بالأفعال التي يستدعيها. فإن لم تحصل استجابة مُستمدَّة من الإرادة والمعرفة، فعندئذٍ لا يكون الإيمان موجودًا أيضًا. وبعبارةٍ أُخرى، فبحسب تعليم الكتاب المقدَّس، لكي يُصنَّفَ الإيمان شرعيًّا يجبُ أن يتكوَّن من المقوَّمات الثلاثة كلِّها، أي المعرفة والإرادة والاستجابة. وكثيرًا ما أتحدَّث مع أشخاصٍ يفكِّرون في الإقلاع عن مواصلة البحث عن الحقّ حالما يقتنعون اقتناعًا يُرضيهم على المستوى العقليّ ولا يعودون يميلون إلى وقوف سلبيٍّ تُجاهَه. فهم يريدون أن يمضوا في سبيلهم عند ذلك الحدِّ دون إبداء أيَّة استجابة.

الإيمان هو…

غير أنَّ الإستجابة تُعنى بمضامين الحقِّ بالنسبة إلى حياتى. وبالحقيقة أنَّ يعقوب، أخا الربِّ يسوع، معتمُّ اهتمامًا خاصًّا بُمقوِّم الإيمان الثالث هذا، إذ يقول إنَّ الإيمان “إن لم يكن له أعمال، ميِّت في ذاته”.

من الممكن أن نستعمل الزوايا الثلاث في مُثلَّثٍ (راجع الرسم2) لتمثيل مقوِّمات الإيمان الأساسيَة الثلاثة كما ينصُّ عليها الكتاب المقدَّس. فعلى أساس الرسم البيانيّ، يجتاز الإيمان محيط المثلّث وأولئك الذين لا يجتازونه. أمَّا النتيجتان المترتِّبتان على ذلك في حياتهم فمختلفتان على نحوٍ مُذهِل:

ولماذا تدعونني: “يا ربّ، يا ربّ”، وأنتم لا تفعلون ما أقوله؟ كلُّ من يأتي إلىّ، ويسمع كلامي، ويعمل به، أُريكم من يُشبِه: يشبه إنسانًا بنى بيتًا، وحفر وعمَّق ووضع الأساس على الصخر. فلمَّا حدث سيل، صدم النهر ذلك البيت، فلم يقدر أن يزعزعه، لأنَّه كان مؤسَّسًا على الصخر. وأمَّا الذي يسمع ولايعمل (بموجب الكلام)، فيشبه إنسانًا بنى بيته على الأرض من دون أساس، فصدمه النهر، فسقط حالاً، وكان خراب ذلك البيت عظيمًا. (التشديد مَزيد).[8]

تُحكى قصَّة عن صيّاد سمك ذي صيتٍ مرموق، كان يمسك دائمًا سمكًا كثيرًا. غير أنَّه أيضًا كان يصطاد وحده دائمًا. وقصد إليه رجلٌ كبير السنِّ من مدينة بعيدة، قائلاً إنَّه يرغب في أن يتعلَّم صيد السمك كهواية يمارسها في تقاعُده، وتوسَّل إليه أن يُعلِّمه الصيَّد. فرفض الصيّاد تكرارًا، ولكنَّ لجاجة المُتقَاعِد وإلحاحه جعلاه ينزل عند رغبته أخيرًا. وعند البُحيرة، فوجئ الرجُل بكون الصيّاد لم يُحضِر من العدَّة سوى صندوق معدنيٍّ وشبكة. ولدى بلوغ زاويةٍ نائية من البحيرة، ترك الصيَّاد محرِّك القارب دائرًا، ثمَّ فتح صندوقه المعدنيّ، وسحب بضع أصابع من الديناميت ثمَّ أشعلها ورماها من فوق السفينة، وأسرع مبتعدًا بالقارب إلى الجهة المُقابلة. وبعد الإنفجار، دار عائدًا وأخذ يضع السمك المصعوق في الشبكة. وكان المُتقاعِد قد شاهد ما يكفي من طريقة الصيد تلك. فسحب من جيبه شارةً تُبيِّن أنَّه مُراقبُ صيدٍ رسميُّ وأطلع الصيَّادَ عليها توًّا. ولكنَّ الصيَّاد توقَّف هُنيهة فقط، ثمَّ استلَّ رزمة صغيرة أُخرى من الديناميت، وأشعل فتيلها، ودفعها إلى يد مُرَاقِب الصَّيد قائلاً: “والآن، أترغب في أن تتصيِّد، أم ستبقى جالسًا هناك فحسب؟”

هكذا حالُ الإيمان. فقد سمعتُ أُناسًا يقولون إنَّهم يتمنّون لو كان عندهم إيمانُ شخصٍ آخر. ولكنْ غالبًا ما يكون لديهم تمامًا مقدارُ الإيمان الذي يكونون على استعدادٍ لحيازته. فإنَّهم لم ستجيبوا أدنى استجابة للمعرفة التي لديهم فعلاً عن المسيح.

تعريفان استنتاجيَّان

من المُفيد عادةً أن نحاول تعريف الموضوع تعزيزًا للتواصل. على أنَّني نادرًا ما اطَّلعتُ على تعريفٍ وافٍ للإيمان. فتوضيح الإيمان أسهل منتعريفه، ولكنَّني قد صغتُ تعريفَين أسعفاني.

تسليمُ النفس من الرأس إلى القدمين

الأوَّل تعريفٌ بسيط يستوحى درسًا وجيزًا في علم التشريح. (إنَّني أفترض دائمًا أنَّ المادَّة المفضَّلة عند الجميع في المدرسة هي علم الأحياء!). فلو طُلب إلينا أن نوازيَ أجزاء الجسم المناسبة مع زوايا مثلَّث الإيمان الثلاث، لكان اختيارنا المُرجَّح هكذا: الرأس يُمثَل المعرفة، والقلب يمثِّل الإرادة، والقدمان يمثَّلان الاستجابة. وتاليًا، يمكننا تعريف الإيمان بأنَّه “تسليم النفس لله من الرأس إلى القدمين”. إنَّه تعريف بسيطٌ على الأقلّ! ولكنْ لو أنَّني سمعتُ تعريفًا كهذا لمَّا كنتُ أتفحَّص كلَّ شيء في أثناء دراستي الجامعيَّة، لكنتُ إمَّا أنكرته باعتباره غير صحيح، وإمَّا اضطُرِرتُ إلى إعادة التفكير في ما كان لديَّ من صُوَر مشوَّهة عنِ الإيمان.

ماكنتُ لأتصوَّر قطعًا أنَّ الإيمان قد يبدأ من الرأس، أي بالعقل والبيَّنات والمعرفة. وهذا التعريف يقول إنَّه ما إن يكتفي العقل ويرضى، حتَّى تنتقل العمليَّة – بكلام مجازيّ – إلى القلب، حيث ينبغي أن تتفاعل الإرادة مع المُعطَيات المتعلِّقة بالمسيح. ولقد تصوَّرت أنَّ أهل الإيمان أشخاصٌ “بلا عقول” يتصرَّفون على أساس العاطفة وحدها. أخيرًا، ينقلُ التعريف العمليَّة – بكلامٍ مجازيٍّ أيضًا – إلى القدمين، أو إلى حيثُ تحصل استجابةٌ حياتيَّة. إذ ذاك يرضي الشخصُ بكامله، ويتأسَّس اصطفافٌ أو توجُّهٌ جديد من نحو يسوع.

عمليَّة تكوين التزام

التعريف الثاني وصفيٌّ أكثر: إنَ الإسمان هو عمليَّة تكوين التزام، مؤسَّسةٌ على كلمة الله، بغير اعتبار لأيِّ تساؤل عاطفيّ بشأن تلك الكلمة.

… عمليَّة تكوين التزام

أجِد من المفيد تطبيق هذا التعريف على إطلاق مصلحة تجاريَّة جديدة، ولتكنْ مطعمًا للوجبات السريعة. فلا بدَّ من البدء بدراسةِ مّا للسوق حول ما يُفضِّله الناس في المنطقة بالنسبة إلى تناوُل الطعام، وعددِ المصالح المنافسة العاملة فعلاً، وتوافُرِ موقعٍ للبناء، إلخ… وجمع هذه المعلومات الجوهريَّة يُعادِل مُقوِّم “المعرفة” في مثلِّث الإيمان. ولكنْ لا يكون عندي مطعم ولو كانت لديَّ أكمل دراسةٍ للسوق قام بها أيُّ إنسان على الإطلاق. حتَّى لو كان خياري جازمًا، فلا تكون لديَّ مصلحةُ بعد. فالمعرفة والاختيار يجب متابعتها بإنشاء البناء، والإتّفاق مع المُموّنين، الأوَّلَين. وعمليَّة تكوين الالتزام هذه التي وصفتُها للتَوّ مشابهةٌ لاجتياز زوايا مثلَّث الإيمان. ذلك أنَّني أدرس شخص يسوع، وأعترف بشأنه اعترافَ الإيمان، ثُمَّ أتبعه في طريق الطاعة.

… مؤسَّسة على كلمة الله

على أنَّ التعريف لا ينتهي هُنا. فهو ينطوي على شرطين يُوجِّهان عمليَّة تكوين الالتزام. أوَّلاً، ينبغي أن يكون المصدر هو كلمة الله التي سبق أن حلَّلناها للتثبُّت من موثوقيَّتها في الفصل الثاني. ويمكن أيضًا أن تشتمل العمليَّة على البيِّنات المتعلِّقة بيسوع والتي بحثناها في الفصل الثالث. أخيرًا، من حيثُ تُرى كلمة الله أنَّها حقُّ الله، يُمكِن أيضًا تضمينُ بيِّناتٍ من العالم الطبيعيّ، مثل وجود النِّظام والتصميم. ويقينًا أنَّ هذا أسمى بما لا يُقاس من الجهل والانحياز والانخداع التي شكَّلت مُعتقداتي السابقة.

… بغير اعتبارٍ لأيِّ تساؤل عاطفيّ بشأن تلك الكلمة

أمَّا الشرط الثاني فيعترف بكون العاطفة البشريَّة حقيقة، إلاَّ أنَّه ينكر أنَّها ينبغي أن تحدِّد حصيلة عمليَّة الإيمان المعنيَّة بتكوين الالتزام. فالعواطف ليست دائمًا متوافقةِّ مع ما هو حقّ، حيثُ الغيرةُ والشهوة والاكتئاب وانعدام الثقة أمثلةٌ واضحة. ثمَّ إنَّ الالتزام الإيمانيَّ لاتِّباع المسيح قد يسير بعكس مجرى العواطف المرتبطة بضغط الأتْراب وطلب الشعبيَّة والكبرياء. وعليه، فأفضلُ أن ندرك أنَّ العواطف تُصفي على الاختبار عُمقًا وإشراكًا لمثجمَل عناصر الشخصيَّة، إنَّما ضمن السياق الذي يحدَّده تعليمُ الكتاب المقدَّس.

المثال الأقدم: إبراهيم

في حياة إبراهيم، كبير آباء العهد القديم، حادثةٌ من شأنها أن تساعدنا على توضيح تعريف الإيمان. فإنَّ إسحاق كان ولدًا بواسطته وعدهما الله أن يُعطيهما نسلاً كثيرًا “مثل نجوم السماء في الكثرة” و”كالرمل الذي على شاطئ البحر” ومن خلاله “تتبارك جميع قبائل الأرض”.[9] وهكذا فإنَّ إسحاق، ابن شيخوخة والدَيه، وولدهما الوحيد، وموضوع مثل هذه الوعود المذهلة، كان عزيزًا جدًّا عند إبراهيم وسارة.

ثمَّ جاء اليوم الذي فيه امتحن الله إيمان إبراهيم، إذ قال له: خُذ ابنك وحيدك الذي تحبُّه، إسحاق، واذهب إلى أرض المُريّا، وأصعِده هناك مُحرقةً على أحد الجبال الذي أقول لك”.[10] ولئن كانت الفكرة مُنفِّرة، فإنَّ هذه الحادثة عرضت صورةً استِباقيَّة لحادثةٍ أُخرى ستكون هي الحادثةَ الفريدة والأكثر أهميَّة في تاريخ البشريَّة.

في وسعي أن أُفكِّر بجمهرةٍ من الأسباب تحملني على أن أنام إلى وقتٍ متأخِّر من صبيحة اليوم التالي بعد سماعِ رسالةٍ كهذه. ولكنَّ إبراهيم نهض باكرًا كي يذهب لإتمام الأمر، لأنَّه – كما أفترِض – شعر بأنَّه أمرٌ طيِّب! لا، بل إنَّه اختار (الإرادة) أن يكون مُطيعًا (الاستجابة) لكلمة الله التي تلقَّاها (المعرفة). فإنَّ التساؤل العاطفيَ الذي خامره دون شكّ لم يُحدِّدِ استجابته. ولا ريب أنَّه خاض صراعًا: “كيف يمكن أن يفيَ الله بالوعود العديدة التي قطعها بشأن إسحاق، لو أنَّ إسحاق مات؟ لقد علم إبراهيم أنَّ الله بارّ ولا يمكن أن يكون غير أمين. حتَّى إذا وصل إبراهيم إلى مكان إصعاد المُحرَقة بعد ثلاثة أيَام، كان قد قرَّ قراره في ذهنه: “حَسِب أنَّ الله قادر على الإقامة من الأموات…”[11]

وإذ أُعِدَّ المذبح على الجبل، طرح إسحاق سؤالاً في محلِّه: “… أين الخروف للمحرقة؟” فأبدى إبراهيم رجاء مخالفًا للرجاء إذ قال: “الله يرى له الخروف للمحرقة، يا ابني”. ولكنْ آل الأمر إلى تمديد إسحاق نفسه على المذبح. وليس قبل أن رفع إبراهيم السكِين ليذبح ابنه ناداه الربُّ قائلاً: ” لا تمدَّ يدك إلى الغُلام… لأنِي الآن علمتُ أنَّك خائفٌ الله، فلم تمسك ابنك وحيدك عنِّي”.

أنا على يقين بأنَّ إبراهيم لم يُجادِل الله في كونه تعالى متيقِّنًا بأنَّه يريد تغيير فكره بشأن إسحاق! وبفرحٍ عظيم بأنَّ بات في وسع ابنه أن يعيش، قَبل تقدمةً بديلة أعدَّها الله فعلاً: كبشًا اشتبك قرناه بأغصان ِ دغل. حقًا إنَّ الله دبَّر الحَمَل للمُحرَقة، تمامًا كما سبق أن قال إبراهيم لإسحاق. وقد كان إبراهيم شكورًا جدًا، حتَّى تعبَّد لله مُستخدِمًا الاسم “يهوه يرأه” بالعبريَّة، ومعناه “الربُّ الذي يُدبِّر”. هذا كلُّه حدث على جبل اسمه “المُرِيّا”، وهو في العبريَّة يعني “مكان التدبير”. فإذا جمعنا التعبيرين كليهما نحصل على العبارة: “الربُّ المدبِّر في موضع التدبير”.

من الطبيعيِّ أن نركِّز على العناصر البشريَّة الكثيفة في هذه الحادثة فيما لا نعرف شيئًا عن دلالتها العُظمى. قد يُفكِّر معظمنا أنْ ليس للحادثة أيَّة صلة بحياتنا اليوم. إلاَّ أنَّ هذا سهوٌ فادح. ذلك أنَ “أرض المُرِيّا” التي فيها حصلت هذه الحادثة سنة 2000 ق.م. تقريباً، تُعرَف بأنّها منطقة اليهوديَّة حَوالي أورشليم. وواقع الحال فعلاً أنَّ التلَّ أو جبل الهيكل الذي بُني عليه الهيكل في ما بعد هو الذي كان معروفًا بأنَّه جبل المُريّا.[12] وهو التلُّ عينه الذي أشار إليه إبراهيم قبل الميلاد بألفَي سنة بوصفه “مكَان التدبير”، وفيه كان اليهود في أيّام المسيح يُضحُّون بكثير من الحملان تكفيرًا عن خطاياهم، بحسب شريعة موسى. ولمَّا باشر يسوع خدمته العلنيَّة أوَّلاً، عرَّف بع يوحنّا المعمدان بأنَّه “حَمَل الله الذي يرفع خطيَّة العالم!”[13] هناك، على جبل الهيكل، قدَّم الله ابنه الوحيد يسوع ليموت كي يستطيع كثيرون من أبناء إبراهيم أن يًحيَوا، أي أولئك الذين إيمانُهم مُوافِق لإيمان إبراهيم. فإنَّ الحَمَل الذي دبَّرَه الله لخلاص ابن إبراهيم جسديًّا كان رمزًا سابقًا إلى الحَمَل الحقيقيِّ (يسوع المسيح) الذي دبَّرَه الله بعد ألفَي سنة على منحدر الجبل عينه، حتَّى يتمكَّن نسلُ إبراهيم بالإيمان من يَحيَوا وأبديًا. حقًا إنَّ الربَّ دبَّر فعلاً ما هو لخلاصنا في مكان التدبير ذاك!

كما “آمن إبراهيم بالله فحُسِب له برًّا”، اعلموا إذًا أنَّ الذين هم من الإيمان أولئك هم بنو إبراهيم. والكتاب إذ سبق فرأى أنَّ الله بالإيمان يُبرِّر الأُمَم، سبق فبشَّر إبراهيم أنْ “فيك تتبارك جميع الأُمَم”. إذًا الذين هم من الإيمان يتباركون مع إبراهيم المؤمن.[14] لهذا هو من الإيمان، كي يكون على سبيل النعمة، ليكون الوعد وطيدًا لجميع النَّسل… من أجلنا نحن أيضًا… الذين نؤمن بمن أقام يسوع ربَّنا من الأموات، الذي أُسلِم من أجل خطايانا وأُقيم لأجل تبريرنا.[15]

من الصَّعب أن نتصوَّر أنَّ هذا كلَّه محضُ صِدفة. فإنَّ “نسل” إبراهيم (بصيغة المفرد)، أي يسوع المسيح، قد يسَّر للمتحدِّرين من إبراهيم روحيًّا في جميع أنحاء العالم، وعددُهم كالنجوم وكحبّات الرمل، أن ينعموا بالبركة المقدَّمة إلى كلِّ أُمَّةٍ على الأرض، ومن جملتها الأُمَمّ (غير اليهود). فإنْ وضعنا ثقتنا في يسوع المسيح على أنَّه مخلِّصُنا وربُّنا، فعندئذٍ نكونُ في عِداد نسل إبراهيم من خلال إيماننا، من “حبّات الرمل” أو “النجوم” تلك التي وعد الله إبراهيم بها قبل نحو 4000 سنة.

اكتشافُ أبعاد الإيمان المغيِّرة للحياة

حتَّى لو عرفتُ مُقوِّمات الإيمان الثلاثة وتعريفاته (بحسب المبادئ التي يتضمَّنها الكتاب المقدَّس) في أثناء بحثي عن أجوبة في شبابي، أظنُّ أنَّني ما كنتُ لأتجاوب معها. كان من شأنها أن تُسهِم في إزالة غموض المفهوم الذي كان في فكري. ولكنْ ظلَّ سؤال كبير عن الإيمان يُقلِقني كثيرًا: هل أتمكَّن من الإرتقاء إلى مستواه والحفاظ عليه؟ ففي ذلك الزَّمن كنت أنظر إلى كون المرء مسيحيًّا مؤمنًا نظرتي إلى اتِّباع مجموعة من القوانين والأُصول السلوكيَّة. وكنتُ أمقت المُنافِقين، ولم أُرِد يقينًا أن أصير واحدًا منهم. وفي ما بعدُ أدركتُ أن قلقي نشأ من سوء فهم جوهريّ لكيفيَّة صيرورة المرء مسيحيًّا بالحقّ.

علاقةٌ جديدة: عطيَّة حضور الله

كنتُ أنظر إلى الإيمان بوصفه مشروعًا بشريًّا يتمثَّل في اختيار مجموعةٍ من المبادئ الروحيَّة ينبغي اتِّباعها. وكان التركيز على مدى إجادتي الممكنة في جعل حياتي متكافئة مع الأصول. ثمَّ جاء اليوم الذي فيه اكتشفتُ أنَّ الإيمان علاقةٌ… بالله. ومنذ ذلك الحين عزَّزت دراستي واختباري هذه الحقيقة تعزيزًا مُطَّرِدًا. والمبحث التالي هو الطريقة التي من شأني أن أشرح بها اليوم أبعاد الإيمان المُغيَّرة للحياة.

في عيد المظالّ (الخيام) الواقع في الخريف، في مدينة القدس، ركَّز المسيح الانتباه على هذه المسألة:

وفي اليوم الأخير العظيم من العيد، وقف يسوع ونادى قائلاً: “إن عطش أحد، فليُقبِل إليَّ ويشرب. مَن آمن بي، كما قال الكتاب، تجري من بطنه أنهار ماء حيّ”. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه.[16]

واضحٌ جليًّا أنَّ الربَّ يسوع كان يُشير إلى أمرٍ فائق للطبيعة، ألا وهو وجود روح الله داخل إنسانٍ مّا. فكيف يُعقَل حصول ذلك؟ إنَّ الإفتراضات المُسبَّقة التي صاحبت تنشئتي العلميَّة جعلتني أنظر إلى فكرةٍ كهذه بشكوكيَّة واقعيَّة. لكن، ليس من خطأ في التعليم. فإنَّ المسيح، في الليلة السابقة لصلبه، قال لتلاميذه إنَّهم بعد صعوده سيَقبلون مُعزِّيًّا آخر، روح الحقّ الذي يمكث معهم ويكون فيهم.[17] والرسول بولس أيضًا يؤكِّد هذا: “أم لستم تعلمون أنَّ جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله؟”[18]

فكيف ومتى يحصل هذا؟ يشرح بولس ذلك في رسالته إلى مؤمني أفسُس: “الذي فيه أيضًا أنتم، إذ سمعتم كلمة الحق، إنجيل خلاصكم؛ الذي فيه أيضًا إذ آمنتم خُتِمتم بروح الموعد القدُّوس الذي هو عربون ميراثنا..”[19] إنَّ “الختم” هو علامة الأصالة: إنَّ المؤمن هو بالحقيقة فردٌ من أفراد عائلة الله. أمَّا “العربون” فهو دفعةٌ أُولى تضمن الحصول على ما سيأتي، وهو يدلُّ على أنَّ الله لن يتخلَّى عن أتباعه في هذه الحياة، كما يؤكِّد إتمام وعده بإعطائهم الحياة الأبديَّة في ما بعد.

وهذا الأمر يُضفي على مُثلَّث الإيمان بُعدًا علائقيًّا. فعندما نقوم باجتياز المثلَّث، واضعين بذلك ثقتنا في يسوع المسيح غرضًا للإيمان، نقبل أُقنومَ الروحِ القدسِ الإلهيَّ كي يسكن في داخلنا. والتعليم الذي يؤكَّد أنَّ الإيمانَ المسيحيَّ أكثرُ بكثيرٍ من قبول قانون خُلقيٍّ يعيش المرء بموجبه هو تعليمٌ أساسيٌّ لا غنى عنه في سبيل فهم المرء لطبيعة الإيمان الحيويَّة.

لذلك كان كلام المسيح مباشرًا تمامًا لمَّا كلَّم نيقوديموس، أحدَ مُمثِّلي المذهب الفرِّيسيِّ الشديد التديُّن.[20] وكان نيقوديموس يعيش بمقتضى نظامٍ خُلقيِّ رفيع، كما كان متمسِّكًا بأهداب الفضيلة والأدب. غير أنَّ المسيح قال له إنَّه لن يذهب إلى السماء (“يدخل الملكوت”) على ذلك الأساس وحده، بل ينبغي بالحريِّ أن “يُولَد من الروح”. ومعنى ذلك أن يولد الإنسان ثانيةً ولادةً روحيَّة ويُعطي حياةً جديدة من فوق، من عند الله. وكثيرون ممَّن أتحدَّث معهم يظنُّون أنَّهم سيذهبون إلى السماء لأنَّهم يسلكون سلوكًا حسنًا أو لأنَّهم مستقيمون وصادقون. فذلك شئٌ يمكنهم أن يفوزوا به إذ بذلوا جهدًا جدِّيًّا كافيًّا. غير أنَّ الحال ليس على هذا المِنوال. فقد قال يسوع إنَّنا نصير مسيحيِّين حقًّا عندما يُجري الله فينا معجزة تلقيح روحيّ – إن صحَّ التعبير – إذ نستجيب له بالإيمان. والنتيجةُ إيمانٌ فيه نختبر عطيَّة حضور الله مُغيِّرًا إيَّانا من الداخل بدلاً من عقيدةٍ تُسيطر علينا بمجموعة قوانين خارجيَّة تضمُّ جملةً من الأوامر والنواهي.

حريَّة جديدة: عطيَّة نعمة الله

إذًا، لمَّا كنتُ شابًّا غضًّا، أخطأتُ كليًّا في فهم طبيعة الإيمان المسيحيّ. وأنا الآن أعلم أنَّه ليس دينًا بقدر ما هو علاقة. ومن شأن بعض التفكير في المسيح أن يُعيننا في إدراك السبب. فالمسيحيُّون لا يعتبرون أنفسهم تابعين تعاليم يسوع، بل بالحريِّ يسوع نفسَه. والسبب بسيط: أنَّ يسوع حيّ. في وسعك أن تُقابِل تلاميذ لبوذا أو لغاندي، إنَّما فقط بمعنى كونهم يحاولون أن يعيشوا بموجب التعاليم التي تركها هذان القائدان. وليس بمقدور أتباعهما أن يُقيموا علاقةً شخصيَّة بهما. أمَّا إيمانُ المسيحيِّ، على النقيض، فهو علاقةٌ بشخص يسوع المسيح الذي هو حيٌّ بكل معنى الكلمة والذي يتوقَّع برجاء ثابت أن يراه وجهًا لوجه.

هذا التبصُّر يُسعِفنا في تبديدِ سوءِ فهمٍ شائع حول كيفيَّة الحصول على الإيمان والإبقاء عليه. فقد يفهم بعضٌ أنَّني أقول إنَّ الإيمان هو أوَّلاً إعمالُ إرادتهم لتصديق يسوع، وثانيًا بذلُ قليلٍ من الإنضباط لتنظيم حياتهم بمقتضى تعاليمه. ذلك ما يعتقده أشخاصٌ لم ينظروا جدِّيًّا إلى ما يودُّ يسوع أن يقوله. فإنَّ مثاله وتعاليمه لا هوادةَ فيها: “أحِبُّوا أعداءكم…”، من “نظر إلى امرأةٍ ليشتهيَها، فقد زنى بها في قلبه…”، “ليس أحدٌ منكم يقدر أن يكون لي تلميذًا إلاَّ إذا تخلَّى عن جميع ما يملكه…”، سامِحوا بعضُكم بعضًا “سبعين مرَّة سبع مرَّات…”، “كونوا كاملين!”

بعض بضعة أسابيع أو أشهر من الجهاد المفرِح في تطبيق التعاليم، تخور قوى المرء إذ يحاول بسعيه الشخصيَّ أن يتشكل على مستوى هذه المقاييس. وقد قال برترايد رَصِّل، عالِم الرياضيّات والفيلسوف البريطانيُّ، مرَّةً: “المبدأ المسيحيُّ “أحِبُّوا أعداءكم” جيِّد… ما عدا كونه صعبًا جدًّا على معظمنا.”[21] إنَّ محاولة العيش مثلما عاش المسيح ليست فقط صعبة، بل هي مستحيلة. فقبل أن يُضَعضِعنا اختبارُنا لعدم كفتءتنا الخُلقيَّة شخصيًّا، لن نُقدِّرَ الحاجة إلى عطيَّة نعمة الله في حياتنا. وسنُقاوِم أيضًا تحليل يسوع لوضعنا.

ثُمَّ قال (يسوع): “إنَّ الذي يخرج من الإنسان ذلك يُنجِّس الإنسان. لأنَّه من الداخل، من قلوب الناس، تخرج الأفكار الشرِّيرة… زنىً، فسق، قتل، سرقة، طمع، خُبث، مكر، عهارة، عين شرِّيرة، تجديف، كبرياء، جهل. جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجِّس الإنسان.”[22]

في عزلة قلوبنا وعقولنا، جميعُنا نعلم أنَّ ما قاله المسيح هنا صحيح. وكما قال الكاتب البريطانيُّ جورج شَستِرتُن، فإنَّ العقيدة المسيحيَّة الوحيدة التي يمكن إثباتُها بالملاحظة والتجربة هي فساد الإنسان، أو انحلال أخلاقه بطبيعته.[23] قد ينكر بعضٌ هذه العقيدة، ولكنَّ اختبارنا الحياتيَّ في محاولتنا أن نكون صالحين إنَّما يؤدِّي إلى تذكيرنا باحتياجنا إلى النعمة، أي الإحسان الإلهيِّ الذي لا نستحقُّه. ويُفسِّر الرسول بولس قائلاً: “لأنَّكم بالنِّعمة مُخلَّصون، بالإيمان – وذلك ليس منكم: هو عطيَّة الله – ليس من أعمال، كَيلا يفتخر أحد”.[24] وكان لا بُدَّ من النعمة لأنَّنا جميعًا غير أكفاء أمام إلَهٍ قدُّوس: “ليس بارٌّ، ولا واحد… ليس مَن يطلب الله.”[25] وبالحقيقة، إذا كان لك اهتمامٌ بالله واجتُذِبتَ إلى الإيمان، فليس ذلك من عملك أنت، إذ إنَّ الربَّ يسوع قال: “لا يقدر أحدٌ أن يُقبِل إليَّ إن لم يجتذِبه الآب.”[26] وفي الكتاب المقدَّس مقطعٌ واحد على الخصوص يُلخِّص هذه الفكرة بكلِّ وضوح.

ولكنْ حين ظهر لُطفُ مُخلِّصنا الله وإحسانه – لا بأعمال في برٍّ عملناها نحن بل بمُقتضى رحمته – خلَّصنا بغُسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس… حتىَّ إذا تبرَّرنا بنعمته، نصير وَرَثة حسب رجاء الحياة الأبديَّة.[27]

الإيمان هو…

بالنظر إلى هذه الأبعاد المُغيِّرة للحياة، لم تعُد زوايا المُثلَّثِ الثلاثُ كافيةٍ لتمثيل الإيمان. ولئن كانتِ المُقوِّمات صحيحة، فإنَّنا نفتقر إلى الرَّغبة والقوَّة للقيام بالأمر. ولكنْ ماذا يكون إذا وُضِع الروح القدس في وسط المُثلَّث كي يخلق بُعدًا خارقًا للطبيعة؟ حتَّى انفتاحُنا تُجاهَ البيِّنات المتعلِّقة بالكتاب المقدَّس والربَّ يسوع يتطلَّب نشاطَ الروحِ القُدسِ التبكيتيَّ (المؤدِّيَ إلى إقناعنا إقناعًا تامًّا). ويصف هذه العمليَّة اللاهوتيُّ ج. غريشام ماخِن الذي عاش في القرن العشرين: “إنَّ ما يفعله الروح القدس في حصول الولادة الثانية ليس هو أن يجعل الإنسان مسحيًّا حقيقيًّا بصرف النظر عن البيِّنات، بل على العكس: أنَّه يُبدِّد الغمامة عن عينه ويُمكِّنه من الالتفات إلى البيِّنات والتجاوب معها.”[28] وإذا استجبنا لحثِّ الروح القدس لنا وقبلنا عطيَّة الخلاص من خلال الإيمان بيسوع المسيح، فإنَّ الروح يتَّخذ له سُكنى دائمةً في داخلنا. إنَّه يتصدَّى من الداخل لطبيعتنا الساقطة وميولنا الفاسدة ويمدُّنا بالقوَّة التي تمكِّننا منِ اجتياز المُثلَّث. وكما يقول الرسول بولس: “لأنَّ الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرَّة.”[29]

رجاءٌ جديد: عطيَّة سماء الله

إنَّ الإيمان المسيحيَّ يَعِد بقيام علاقة جديدة بالله الموجود حقًا. وهو يَعِد أيضًا بحرِّيَّة جديدة من سعي المرء إلى أن يكون صالحًا كفايةً حتَّى يكسب رضى الله. فنعمته الإلهيَّة تعني الغفران وإعطاء قوَّة جديدة وفرح أصيل في الحياة. ولكنْ تبقى بعدُ فكرةٌ خاطئة بشأن الإيمان سابقٌ تَصوُّرها.

نشأت مُتصوِّرًا أنَّ أحدًا في هذه الحياة لا يمكنه أبدًا أن يعلم هل رضي الله عنه أم لا. وكنتُ أحسب أنَّ ذلك حُكمٌ لا يستطيع إصدارَه إلاَّ الله، بعد موتي ووزن أعمالي الصالحة والطالحة. ومن ثَمَّ عليَّ أن أبذل أقصى جهدٍ في وسعي وأرجو الحصول على الأفضل.

ينبغي الآن أن يظهر جليًّا أنَّ هذا المفهوم يتنافى مع حقائق الإيمان المُعلَنة في الكتاب المقدَّس. فكيف يمكن أن يكون مصير المرء غير مؤكَّد إذا كان غرض الإيمان، بيسوع المسيح، مؤكَّدًا؟ وكيف يُعقَل أن تكون أعمالنا هي العامل المُقرِّر ما دامت علاقتُنا بالله أمرًا يتعلَّق بالنِّعمة؟ إنَّ الرسول يوحنَّا يُضِح المسألة ويُبيِّن الحقّ:

… أنَّ الله أعطانا حياةً أبديَّة، وهذه الحياة في ابنه. مَن له الابن، فله الحياة. ومَن ليس له ابنُ الله، فليست له الحياة. كتبتُ هذا إليكم، أنتم المؤمنين باسم ابن الله، لكي تعلموا أنَّ لكم حياة أبديَّة.”[30]

فواضحٌ أنَّ الله قد أظهر فعلاً الأساس الذي عليه يمكننا أن نعرف مَن سيذهب إلى السماء. وفي واحدةٍ من أشهر آيات الكتاب المقدَّس، قال الله: “… لكي لا يهلك كلُّ من يؤمن به (المسيح)، بل تكون له حياةٌ أبديَّة.”[31] كذلك قال الرسول بولس: “وأمَّا هِبَة الله فهي حياة أبديَّة بالمسيح يسوع ربِّنا.”[32] ففي وسعنا أن نعرف الآن أنَّ بعد الموت حياةً وأنَّنا سنقضيها إلى الأبد في السماء مع الله.

فحص الإدِّعاءات الذاتيَّة

لقد بدأنا فحصنا لدعوى كون المسيح هو الله ولصحَّة الإيمان المسيحيِّ وصدقيَّته بالنظر فقط في البيِّنات الموضوعيَّة التي يكشفها العلم والتاريخ. وبديهيُّ الآن أنَّ ثمَّة أيضًا بعض العناصر الذاتيَّة والإختباريَّة المهمَّة جدًا. ويُقال لي أحيانًا إنَّ ثمَّة أيضًا بعض العناصر الذاتيَّة التي يرويها الأفراد لا تُبرهن أيَّ شيءٍ بالحقيقة. ويُجيب جوش مكدويل عن هذا التحدِّي بمَثل توضيحيّ.

لِنَقُل مثلاً إنَّ طالبًا دخل الغرفة وقال: “يا أصحاب، لديَّ في فردة حذائي اليُمنى ثمرة بندورة (طماطم) مطبوخةٍ وثمرة البندورة هذه قد غيَّرت حياتي. إنَّها أعطتني سلامًا وحبًّا وفرحًا لم أختبرْها قطٌّ من قبل…” فمن الصعب أن نجادل طالبًا كهذا إذا كانت سندًا لِما يقول. إنَّ الشهادة الشخصيَّة هي في الغالب حجَّة ذاتيَّة لحقيقةِ أمرٍ مّا. وثمَّة سؤالان أو امتحانان أستخدمهما بالنسبة للإختبار الشخصيّ. الأوَّل: ما هي الحقيقة الموضوعيَّة المقابلة للإختبار الذاتيّ؟ والثاني: كم من الناس الآخرين كان لهم الاختبار الذاتيُّ عينُه من جرّاء تَجاوُبهم مع الحقيقة الموضوعيَّة؟[33]

وعند سؤال الطالب عن تفسيره للتغيير الحاصل في حياته، يُبادر إلى القول: “إنَّه بسبب وجود ثمرة بندورة مطبوخة في فردة حذائي اليُمنى”. إنَّما من المُستَبعد أن نعثر في العالم كلَّه ولو على شخصٍ واحد آخر تغيَّرت حياته تغيُّرًا مُماثِلاً نتيجةً لوضع ثمرة بندورة مطبوخة في فردة حذائه اليُمنى. وعليه، فالحقيقة الموضوعيَّة يُساوِرها مقدارٌ من الشكِّ كبير حين يتعذَّر إثباتها تكرارًا في حياة الآخرين.

أمَّا المسيحيُّ المؤمن، فحينَ يُسأل عن الحقيقة الموضوعيَّة التي أنتجت في حياته الذاتيَّة تغييرًا جذريًا هامًّا، يُجيب: “إنَّها شخص المسيح وقيامتُه”. وكم من الناس الآخرين يتشاركون في هذه النتيجة عينها من جرّاء علاقةٍ حيويَّة بيسوع المسيح؟ إنَّ البيِّنات ساحقة! فهنالك ملايين الأفراد من كلِّ جنسيَّة واختصاص قدِ اختبروا هذا النوع من التغيير الإيجابيِّ في الحياة. ومثلُ هذا الإثبات الواسع النطاق يزيد على نحوٍ عظيم توكيد صحَّة البُعد الذاتيِّ المغيِّر للحياة في الإيمان بيسوع المسيح.

قُبيلَ مغادرة المسيح لهذه الحياة، قال لأتْباعه إنَّه ماضٍ (إلى الصليب) كي يُعِدَّ لهم مكانًا في السماء. ثمَّ أردف: “وإن مضيتُ وأعددتُ لكم مكانًا، أتى أيذًا وآخذكم إليّ، حتَّى حيثُ أكون أنا تكونون أنتم أيضًا.”[34] فبحسْبما وعد الربِّ يسوع، سيأتي الوقتُ الذي فيه يقف أمامَه كلُّ إنسانٍ عاش على هذه الأرض. وستُثار مسألةٌ واحدة في يوم الحساب ذلك: ماذا قرَّرتَ أن تفعل بالمسيح؟[35]

ولسوف يكون الأوانُ يومذاك قد فات للانتقال من جانب إلى آخر، إذ يكون القرارُ أو الخِيار قد حُسِم فعلاً في أثناء الحياة على الأرض. فالحكمة الفُضلى تقضي بأن تُسوِّيَ هذه القضيَّة قبل ذلك اليوم… قبل مثولك في المحكمة الإلهيَّة لسماع الحكم الأبديّ! وفي وسعك منذ الآن أن تحصل على اليقين الراسخ الذي كان لبولسَ مثلُه: “إذًا، لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع… (إنَّه) أعتقني من… الخطيَّة والموت.”[36]

للتركيز والبحث

- أمَا ــــ وقد علمت بمُقوّماتِ الإيمان الثلاثة ـــــ فسِّر كيف يمكن أن يُعتَبر التزام المرء لاتِّباع المسيح معقولاً ومنطقيًّا (على أساس القيام بخيارٍ مبنيٍّ على المُعطَيات الوافرة والوافية)؟

- أوضحنا في هذا الفصل حقيقة كون الإيمان المسحيِّ معقولاً. ولكنْ هَبْ صديقًا قال لك: “ما دامت تتوافر لديَّ الأسباب المنطقيَّة، فلستُ أحتاج إلى الإيمان”. فبماذا عساك أن تُجيبه؟

- أيدعمُ تضمينُ المُقوِّم الثالث (“الاستجابة”) في تعريف الإيمان التعليمَ المُناقِض للكتاب المقدَّس والقائلَ بأنَّ الأعمال الصالحة ضروريَّة لكي يكسب المرءُ السماء؟ حاوِل صياغة دفاع عن جوابٍ بالنَّفي لهذا السؤال.

- لقد علَّم المسيح أنَّ الذين يضعون إيمانهم فيه يُوهَبون حضور الروح القدس في داخلهم (يوحنّا7: 37-39). فلماذا هذا ضروريٌّ؟ ارجع إلى الشواهد الكتابيَّة التالية للاستعانة بها في جوابك: إشعياء2:59؛ يوحنّا34:8؛ رومية22:3 ب و23؛ 12:5؛23:6أ.

- هل تعتقد أنَّ صيرورة المرء مسيحيًّا حقيقيًّا أقربُ إلى الإصلاح أو إلى التحوُّل؟ أيَّة صورة ممّا يلي هي الأنسب في وصف الاهتداء إلى المسيح: أ) ترميم بيت قديم بشكلٍ جديد (الإصلاح)، أو ب) انسلاخ الفراشة من اليَرَقانة (التحوُّل)؟

- حدَّدنا في الفصل ثلاثةً من أبعاد الإيمان المسيحيِّ المغيِّرة للحياة. إبحث في كيفيَّة كون هذه الأبعاد المغيِّرة للحياة في الإيمان المسيحيّ مُوافِقةً ومُخالِفةً لمفهوميَّتك السابقة. كيف هي ردَّة فعلك تجاهها؟ تحمُّس؟ شُكوكيَّة؟ قبول؟

[2] رومية 10: 13-17.

[3] راجع رومية 17:10 أيضًا.

[4] راجع 1 كورنثوس 15: 12-19.

[5] أعمال 12:4.

[6] رومية 10: 16:31.

[7] متَّى 21: 28-32.

[8] لوقا 6: 46-49.

[9] راجع تكوين 15: 1-6 و22: 1-19 بشأن هذا المبحث عن إبراهيم.

[10] تكوين 2:22.

[11] عبرانيِّين 11: 17-19.

[12] طلبًا لبيِّنات بشأن هذا التصنيف، راجع 2 أخبار اأيَّام 1:3؛ 1 أخبار الأيَّام 21: 15-30؛ Book of Jubiless 18:13; Joseph (Antiquities I.xii.1; VII xiii.4)

[13] يوحنّا 29:1.

[14] غلاطيَّة 3: 6-9.

[15] راجع رومية 4: 16-25.

[16] يوحنَّا 7: 37-39.

[17] يوحنَّا 14: 15-17، 23.

[18] 1 كورنثوس 19:6.

[19] أفسس 13:1و14.

[21] Bertrand Russell, A History of Modern philosophy (NY: Simon & Schuster, 1945).

[22] مرقس 7: 20-23.

[23] G.K. Chesterton, Orthodoxy (Wheaton, IL: H Show Puplishers, 1994), p. 11.

[24] أفسس 2: 8-9.

[25] رومية 10:3و11.

[26] يوحنَّا44:6.

[27] تيطس 3: 3-7.

[28] J. Gresham Machen, The Christian Faith in the Modern World (NY: The Macmillan Company, 1936).

[29] فيلبِّي 13:2.

[30] 1 يوحنَّا 5: 11-13.

[31] يوحنَّا16:3.

[32] رومية23:6.

[33] McDowell, pp. 327-328.

[34] يوحنَّا 14: 1-3.

[35] راجع يوحنَّا 5: 21-29 و48:12.

[36] رومية 1:8و2.