معاناة الفضيلة ، الوجة الحقيقي للإلحاد – رافي زكارياس

معاناة الفضيلة ، الوجة الحقيقي للإلحاد – رافي زكارياس

معاناة الفضيلة ، الوجة الحقيقي للإلحاد – رافي زكارياس

العالم يتحول ويتغير،

إلا أن شيئاً واحداً لا يعتريه تغيير.

طوال سني حياتي، رأيت شيئاً واحداً لا يتغير،

ومع ذلك تُخفيه، إنه لا يتغير:

الصراع الدائم بين الخير والشر

“تي. إس. إليوت” T. S. Eliot

“الصخرة” The Rock

عندما رفض الملحد وجود مسبب أولى عاقل لنشأة الحياة أصبح يواجه عائقاً آخر بالغ الصعوبة، ألا وهو تحديد طبيعة الإنسان الجوهرية. ففي كل مجتمع، أياً كانت دعائمه الثقافية، نجد قانوناً يحدد “الوجوبيات” [ما يجب فعله وكيف يجب أن تكون الأمور]. وبالرغم من أن التفاصيل قد تختلف من ثقافة لأخرى، فهذه التفاصيل دائماً ما تقوم على مجموعة من المعتقدات التي تعبر عما يجب أن تكون عليه الأمور. وهذه المعتقدات ترتبط، بدورها، بطبيعة الإنسان الجوهرية وغرض وجوده من وجهة نظر أفراد هذا المجتمع. ولذا، فالرأي القائل بأنه لا يصح أن نتحدى أخلاقيات شخص ما ونخضعها للمناقشة رأي غير دقيق. وذلك لأن المعتقدات التي تقوم عليها هذه المناقشة يمكن الدفاع عنها ويمكن تفنيدها، وهو ما يجعلها قابله للنقاش. وهنا يمكننا الوصول إلى اتفاق عام: حيثما وُجد قانون يحدد “الوجوبيات”، فهو دائماً ما يرتبط بغرض الحياة الذي يؤمن به واضع هذا القانون. فالصلة وثيقة جداً بين الغرض والوجوب، وأي محاولة لفصلهما لابد أن تقابلها حالة من النزاع على مستوى الأفراد والاضطراب على مستوى المجتمعات، وتكون النتيجة فوضى عارمة.

ولنـأخذ الساعة مثالاً على ذلك. إن أي توصيف لجودة الساعة أو رداءتها يرتبط بالوظيفة التي نتوقعها منها. وأسوق هنا قصة قديمة، ولكن مغزاها يجعلها تستحق التكرار. يُحكى أن رجلاً كان يمر على حانوت ساعاتي يومياً في طريق ذهابه إلى العمل. وقد اعتاد أن يتوقف خارج الحانوت ويضبط ساعته على الساعة الموضوعة في نافذة الحانوت. وعندما لاحظ الساعاتي هذا الرجل يوماً فيوماً، قرر ذات مرة أن يفتح معه حواراً، وسأله عن وظيفته. فقال الرجل في خجل إنه يعمل ميقاتي المصنع المجاور وأن ساعته بها عطل، مما يضطره إلى ضبطها كل يوم. وهو مسئول عن دق جرس نهاية اليوم في تمام الرابعة مساء. لذلك، فهو يضبط ساعته كل صباح حتى يدق الجرس في موعده.

وعندئذ شعر الساعاتي بالحرج أكثر من الميقاتي وقال له: “يؤسفني أن أخبرك أن ساعتي أيضاً ليست دقيقة، وأنا دائماً أضبطها على الجرس الذي أسمعه كل يوم من المصنع الساعة الرابعة بعد الظهر!”

فكيف يمكن للميقاتي أن يعرف الوقت المضبوط إن كان كل ما لديه ساعة بها عطل يُصلحها بساعة غير دقيقة؟ ما الذي يحدث لمجتمع لا يعرف الطريق الذي يسلكه ليميز الخطأ من الصواب؟ وعندما يناقش فلاسفة الأخلاق المشوَّشون قضايا الخطأ والصواب منطلقين من نقاط غير يقينية، تَحدُث أخطاء مضاعفة. فإن كان الكون قد أوجد نفسه، فهو عاجز عن توصيل أي أخلاقيات، وهو ما أكده “ستيڤن كرين”Stephen Crane:

قال رجل للكون:

“سيدي، أنا موجود”

فأجابه الكون: “ولو،

هذا الخبر لم ينشئ فيَّ

شعوراً بالواجب الأخلاقي”.

وفقاً للنظرة الطبيعية×naturalistic للعالم، لا يمكن أن يوجد في الكون أي شعور بالواجب، ولا أي مطلب أخلاقي.

والملحد الذي يقبل، بطبيعة الحال، النظرة الطبيعية البحتة لأصل الإنسان وجوهره، مجبَر على قبول نظرية “ويج” Whig في التاريخ×× التي يؤكد أن اللحظة الأكثر تقدماً في الزمن تمثل قمة التطور. ولكننا عندما نُقًيم التقدم بهذه الطريقة نجعله عنصراً زمنياً أكثر منه منطقياً. وإذا سلَّمنا بذلك، كما يسير عدد من الفلاسفة وعلماء الاجتماع وعلماء النفس، تصبح نقطة الإنجاز في الحاضر هي أن المطلّقات الأخلاقية شيء ينتمي للماضي، وأي نظرية أخلاقية تحظى بالقبول والاعتراف هي موضوع لا يناسب العصر ولا معنى له. وقد عبَّر “نيتشه” عن هذه الفكرة كما يلي:

عندما يرفض المرء الإيمان المسيحي، فهو ينكر على نفسه الحق في الأخلاقيات المسيحية. وهذه الأخلاقيات ليست واضحة في ذاتها. فالمسيحية منظومة، ونظرة متكاملة للأمور مجتمعة. ولكن كسر المفهوم الأساسي فيها، ألا وهو الإيمان بالله، يكسر المنظومة كلها. فالمسيحية تقوم أو تسقط بناءً على الإيمان بالله.2

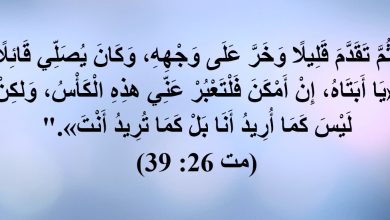

كان محقاً. فلا يمكن للمرء أن يأخذ الجوانب المفيدة في الأخلاق المسيحية بينما يستغني عن المسيح. ولا يمكن أن تحتفظ بالوصايا العشر وترفض أسفار موسى. وقداعتبر “نيتشه” أن تطويبات الموعظة على الجبل منهج عقيم للحياة لأنها تؤكد مسئولية الإنسان تجاه الفقراء والضعفاء في المجتمع. وكان “نيشته” يرى أن المجتمع الذي ينقاد بهذه الأخلاق هو مجتمع يحكمه الفاشلون.

إن ما نشهده حالياً من رفض للقانون الأخلاقي يُعتبر بحق تجربة فريدة من تجارب الحضارة. ولا أقصد بهذا إنكار تجارب الحضارة. ولا أقصد بهذا إنكار ما عانته الحضارة في الماضي من صراعات أخلاقية. ولكن مجتمعات العصور الماضية كانت تتبنى، ولو نظرياً، معايير معينة لتحديد الصواب والخطأ، أي أساساً تشيد عليه مباني السلوك الأخلاقي. إلا أنه في أيامنا هذه لا توجد أساسات ونحن ماضون في طريقنا بخطى ثابتة نحو الإخصاء الأخلاقي. فمن بين الإحدى والعشرين حضارة التي سَجلها المؤرخ الإنجليزي “أرنولد توينبي Arnold Toynbee، حضارتنا هي أولى الحضارات التي لا تُعَلم قانوناً أخلاقياً ولا تُقدم لضغارها أي تعليم أخلاقي.

وهذاالرفض للقانون الأخلاقي، باعتباره تجربة فريدة من نوعها، يتضمن بعداّ آخر.فبالرغم من أنها ليست أول مرة تتخذ فيها منظومة للإلحاد شكلاً واضحاً محدد المعالم، فما صاحبّها من فقدان للمطلْقَات لم يحظَ فيما مضى بهذا القدر من القبول المتبجح الممزوج بنشوة الانتصار. فالحكيم الهندي “سانكارا” Sankara وهو من تولى تنظيم مجتمعه وقيادته بما قدمه من تفسيرات لنصوص “الڤيدا” Vedas[أقدم نصوص دينية هندوسية] في القرن الثامن. وبالرغم من شدة إيمانه بالأحادية، وعدم إيمانه بإله شخصي علاقاتي، كان يؤمن بالقانون الأخلاقي إيماناً راسخاً، ولو عاش في عصرنا هذا لاعتبر عدم إيماننا بالقانون الأخلاقي دلالة على الشر والفساد.3وبالرغم من أن “جاوتاما بوذا” Gautama Buddha علَّم معتقداته باعتبارها منظومة إلحادية، فقد تبنى قانوناً أخلاقياً قوياً ولو كان من أبناء عصرنا لاعتبر موقفنا اللاأخلاقي نوعاً من الجهل.

ولكننا إن سلمًنا بأننا وجدنا في هذا العالم بالصدفة، يصبح هذا الموقف متوافقاً مع معطيات هذا الوجود. فمنطق نشأة الحياة بالصدفة دفع مجتمعنا إلى أن يعيد صياغة قواعده، فحلت النفعية محل الواجب، وتربع التعبير عن الذات على عرش المرجعية، وأصبح الشعور بالارتياح والانبساط مرادفاً للصلاح والصواب. إن هذه القواعد الجديدة تُسقط الفيلسوف الأخلاقي في دوامة من النسبية المرعبة، حيث تموت كل المطلّقات شر ميتة. وتصبح الحياة لعبة مقامرة قليلة القواعد. ولكنها برمتها ليست إلا أداة لتحقيق الهدف ولا تحمل معنى في ذاتها سوى أنها وسيلة تجلب المتعة للاَّعب.

عندما انفلتت سفينتنا من المراسي الأخلاقية في هذا العالم الجديد الجريء، وجدنا أنفسنا نتخبط في بحار لا خريطة لها، وقد قررنا التخلص من البوصلة.

وعندما انفلتت سفينتنا من المراسي الأخلاقية في هذا العالم الجديد الجريء، وجدنا أنفسنا نتخبط في بحار لا خريطة لها، وقد قررنا التخلص من البوصلة. وقد عبَّر “پيتر كريفت” Peter Kreeft الأستاذ في “بوسطن كوليچ” Boston College في كتابه “ثلاث فلسفات حياتية” Three Philosophies of Life عن هذا المعنى بمنتهى الوضوح والإيجاز:

طالما تناول عِلم الأخلاق القديم ثلاث مسائل. أما عِلم الأخلاق الحديث فهو لا يتعامل إلا مع واحدة، أو اثنتين على الأكثر. والمسائل الثلاث تشبه ثلاثة أوامر يتلقاها قادة أسطول من السفن. [التشبيه مستعار من “سي. إس. لويس” C. S. Lewis]. الأول: على السفن أن تحذر الارتطام بعضها ببعض. ويمثل هذا الأمر الأخلاقيات الاجتماعية، وهو ما يتناوله فلاسفة الأخلاق القدامى والمحدثون أيضاً. والثاني: على السفن أن تظل في حالة جيدة وتحترس من الغرق. وهو ما يُعبر عن الأخلاقيات والفضائل والرذائل الفردية، وبناء الشخصية الأدبية للفرد، وهو مبدأ قلما نسمع عنه في الفلسفات الأخلاقية الحديثة. أما الثالث والأهم أن يدرك القادة سبب وجود الأسطول في البحر من الأساس… وأظن أني أعرف ما يدفع الفلاسفة المحدثين للتهرب من طرح هذا السؤال عظيم الأهمية: لأنهم لا يملكون الإجابة عليه.4

لقد أبرز “پيتر كريفت” ببراعة الاختلافات بين فلاسفة الأخلاق القدامى ونظرائهم المحدثين، وأضيف، وما بعد المحدثين post-modern. ففلاسفة الأخلاق القدامى أمنعوا في فحص التفاصيل الدقيقة، وتناولوا كلاً من الماهية والكيفية في مجال الأخلاق حتى يتوصلوا لأحكام مرجعية. أما فلاسفة الأخلاق المعاصرون تدور أسئلتهم بالأحرى حول لماذا، وماذا لو حتى يصيغوا وصفاً لأخلاق.

مثل مزعج:

يقدم فيلسوف الأخلاق البارز “الأسدير ماكينتاير” Alasdair Macintyre تصويراً أوضح في رصده لهذا المرض المعاصر. ففي كتابه “نحو الفضيلة: دراسة في نظرية الأخلاق” After Virtue: A Study in Moral Theory الذي ترك آثاراً عميقة في هذا المجال، يعرض سيناريو يتحدى فكر القارئ في فصل بعنوان “اقتراح مثير للقلق” “A Disquieting Suggestion”حيث يطلب من القارئ أن يتخيل عالَماً أدت فيه العلوم الطبيعية إلى وقوع كارثة عامة بسبب بعض الأخطاء الحمقاء التي وقع فيها عدد قليل من العلماء. فقد أدى التغير البيئي إلى وقوع كوارث كبرى مما دفع الجماهير ‘إلى أعمال شغب وتدمير شامل وصلت إلى حد إعدام العلماء لفظياً وفعلياً والتخلص من كافة الكتب العلمية وأعادت العالم إلى حالته الأصلية وأفرغته من المعرفة العلمية. وفي أعقاب هذه الحادثة، وصل أحد الأحزاب السياسية الخيالية إلى الحكم ووعد بالتخلص نهائياً من تدريس العلوم.

ولكن بعد فترة من الزمن، يسعى بعض الأفراد المستنيرين لإحياء العلوم، ولكن مشكلتهم عدم توافر البيانات الكافية اللازمة لهذه المهمة. فبالرغم من أن اللغة العلمية بدأت تظهر من جديد، لم تكن لديهم تعريفات قاطعة متفق عليها لبعض التعبيرات مثل مصطلح “الوزن الذري” ومصطلح “الكثافة النوعية”. صحيح أن هذه التعريفات مذكورة في بعض الوريقات التي أُنقذت من الحريق ولكن ليس هناك أي مرجعيات تؤكدها.

وكما هو الحال في الأمثال عموماً، لا يجب التمسك بالتفاصيل لدرجة تقتل الفكرة الرئيسية من وراء المثل. فقد اقترح “ماكينتاير” وضعاً خيالياً صوّر فيها العِلم يواجه خطورة شديدة، حتى إن اللغة نفسها لم تعد تتصل بالحقائق الفعلية.

لو تخيلنا أن هذا السيناريو تحول إلى واقع، فسوف تنشأ عنه نتيجتان. الأولى أن عالِم المنطق لن تكون له أي فائدة لأنه سيبقى سجين البيانات المتاحة له تماماً كما هو الحال مع العلماء. وفي أحسن الأحوال لن يتمكن إلا من التعامل مع ما كان “معروفاً” أو “معتقَداً”. والثانية أن الوجودي الذي يعيش بقوة إرادته لا يمكنه أن يعتبر الحلول المتاحة صحيحة أو خاطئة لأنه لَمَّا كان يرى نفسه مستقلاً وقادراً على إدارة ذاته سيضطر إلى اختيار ما يشعر أنه صحيح من وجهة نظره الشخصية. وفي ظل هذه الظروف، هل يمكن لنظرية علمية أن تقوم بناء على القبول الشعبي لها؟

وهكذا بعد أن تحطم الأساس وصارت الأولوية للشعور، يتحول المجتمع إلى حالة من الفردانية القاسية حيث يجلس كل شخص تحت شجرة تفاح ويحدد سبب شعوره بسقوط التفاح على الأرض. فمع فقدان الحق باعتباره أساس كل شيء، يبقى “الشعور” أو الحدس هو الخيار أمام الجميع. وعالِم الاجتماع سيقدم إسهاماته على أساس دراسة مسحية، وبعدها يبني القواعد العلمية وفقاً لما هو مقبول لدى الأغلبية. وبالرغم من أن هذه القواعد ستختلف من مجتمع لآخر، فلا يجب أن نضخم من خطورة هذا الأمر لأنه في مجتمع يقوم فيه الخلاص على أساس الدراسات المسحية، يفقد الدليل التجريبي أهميته. ولكن المهم هو الوجود. ومع غياب الحقائق التي تشير إليها الألفاظ، يصبح المفضل والمرغوب هو المعيار.

وقد وضع “ماكينتاير” تطبيقاً محدداً جداً لهذا التصوير المُعبر الثاقب:

إن الفرضية التي أحاول تقديمها أنه في العالَم الفعلي الذي نعيش فيه تعاني لغة الأخلاق حالة الفوضى الخطيرة التي تعانيها لغة العلوم الطبيعية في العالم الخيالي الذي صورته. فكل ما نمتلكه في هذه الحالة هو مجرد بقايا لإطار مفاهيمي، أجزاء أصبحت تفتقر للسياقات التي اشتقَّت منها معانيها. بل إن ما نملكه حالياً هو صورة مقلدَّة مهزوزة للأخلاق. ومع ذلك فنحن مازلنا نستخدم الكثير من التعبيرات الأساسية. ولكننا فقدنا فهمنا للأخلاق بنسبة كبيرة، إن لم نكن فقدناه بالكامل، على المستويين النظري والعملي.5

إن الموقف الخيالي الذي صوره “ماكينتاير” يحقق مثل “المجنون” الذي ساقه “نيتشه”. ففيما بين التأثير النفسي لحادثة جاليليو والقفزة العمياء من نظرية داروين إلى الإلحاد، والمحاولة الفلسفية لخنق مفهوم الله بحرمانه من متنفَسه الميتافيزيقي، لم يبقَ للأخلاق أي أساس منطقي تقوم عليه. فقد نجح الهدامون في تقويضه تدريجياً وعلى نحو فعال، حتى إن الدفاع عن الأخلاق أصبح مجرداً من أي سند فكري يدعمه.

الأفكار الرائجة

قد يسأل أحدهم سؤالاً مشروعاً عما إذا كان العامة يستقون بالفعل معتقداتهم الأخلاقية من مفكري اليوم الذين لا يكفون عن المجاهرة بأفكارهم. والإجابة هي نعم ولا. فهؤلاء الخبراء المفوهون من ذوي القدرة الفكرية والنقاشية يزودون مؤسسات العالم سواء أكانت قانونية أو تعليمية أو دينية أو سياسية بقوة فكرية وفلسفية. ولم يعد أحد يؤمن بالاستنتاج الأفلاطوني الذي يقضي بأن كل السياسة قانون، وكل القانون أخلاق. وعندما قررنا أن نعيش تحت سطوة الوهم الكبير القائل بأن الحريات الشخصية وحرية التعبير تخلو من الافتراضات والمسئوليات الأخلاقية، حكمنا على أنفسنا بالإفلاس، وضحينا بالكرامة والحق والأخلاق على مذبح الاستقلالية وعبادة الذات.

عندما قررنا أن نعيش تحت سطوة الوهم الكبير القائل بأن الحريات الشخصية وحرية التعبير تخلو من الافتراضات والمسئوليات الأخلاقية، حكمنا على أنفسنا بالإفلاس.

وإن أردنا أن نفهم ما نعانيه اليوم من تشوش أخلاقي، علينا أن نتبع الآثار التي وصلت بنا إلى هذا الوضع. ولا شك أن أصابع الاتهام تشير إلى المجتمع الفكري. فالكثير من المفكرين ومن يطلَق عليهم قادة الفكر في المجتمع حقروا الأساسات التقليدية للصواب والخطأ وشنوا هجمة ثلاثية على المعتقدات التي كان البشر يحترمونها ويثمنونها: فعلوا ذلك أولاً بما نشروه من كتابات وما أصدروه من تصريحات، وثانياً بما أجروه من تغييرات في المؤسسات التي تمثل ركائز المجتمع، كالمؤسسات القانونية والتعليمية، وثالثاً بإهمالهم المتبجح للأخلاق في حياتهم الشخصية.6 وبالتالي، فالمؤسسات التي أنشئَت بغرض توفير الحقائق للمجتمع أصبحت تخدم أغراضها الذاتية وذات صفة مؤقتة إلى حد كبير. وأصبح الافتراض المسبق الأساسي الذي يحكمنا هو أن الصواب والخطأ ليس لها أي نقطة مرجعية مطلقة. وهكذا نجح جهابذة الفكر في إتمام مهمتهم.

وإذ ركب صناع الرأي هؤلاء موجة هذا العصر الذي اضحى لا إله، أمسكوا بسيوفهم الفلسفية وراحوا يشطرون بها كل ما يجدونه في طريقهم. وأصبحوا يرفعون راية تُعبر عن عقيدتهم كتبوا عليها “المعرفة بأي ثمن”، وقد وُصفَت هذه العقلية التي تسعى للمعرفة من أجل المعرفة بأنها “شهوة للمعرفة”. “يتعلَّمن في كُلّ حينٍ، ولا يستطعن أن يُقبلن إلى معرفة الحقّ أبداً”. [2تي 3: 7] هو وصف كتابي مناسب لهؤلاء الأفراد). فهؤلاء المفكرون أرادوا نزع كل ستار وحجاب لدرجة العبث بالأجنة في بطون أمهاتها. وقد أطاحوا بكل التعاليم المعروفة والمنقولة في الحكم والأمثال التي تغرس قيم التوقير والخشوع والتواضع. ورفضوا كل استنتاجات الماضي باعتبارها عقائد بدائية ووصفوها بأنها منظومة فكرية صاغها قلة من الأفراد ليسيطروا على الجماهير بالضغط عليهم بمشاعر الذنب.

ولكن الحقيقة التي فاتت هؤلاء المفكرين أن الأخلاق ليست شيئاً مجرداً ولا شيئاً مصنوعاً عن قصد. بل ينبغي لكل من المؤرخ والعالِم والفيلسوف أن يبحثوا عن كل ما تُثبت القاعدة أنه حق وما يؤكد وصفه أيضاً أنه حق. ويجب عليهم أن يعلنوا ما يتوصلون إليه من نتائج بصدق. فالفلسفة قد تبدأ بالتساؤل، ولكن دافعها هو حب الحكمة أي معرفة الحق وتطبيقه. وعندما ينتهك المفكرون الأخلاق في أي فرع من فروع العِلم سواء ضمنياً أو صراحةً، فإن ذلك يستتبع خرق القوانين وحياكة نوع من الخيال العلمي. ومن يخرقون القوانين يستخدمون سلطتهم على الطبيعة للسيطرة على الآخرين.

إن كلباً قوياً مدرباً قد يحمينا من أفعال الآخرين المؤذية، ولكن كيف نحمي أنفسنا من الغرور الفكري الذي يسلب كل ما هو قيًم ويتركه للهزء والرفض على أيدي أساتذة الجامعات والمشاهير؟ إن أبطال مجتمعنا يفوزون بجائزة نوبل أو بأوسمة أكاديمية ثم يستغلون ذلك في شن هجوم عنيف على القانون الأخلاقي. فكيف يمكن لرجل الشارع أن يجابه فائزاً بجائزة نوبل أو نجماً من نجوم هوليود؟

ولذلك، فأناس مثل “برتراند رَسِل” وكذلك “چان پول سارتر”، وحتى “وودي آلن” Woody Allen كان لهم تأثير عميق على المجتمع بمحاجتهم ضد وجود الله واستهزائهم بأحكامه. وقد يظن المرء أن عمالقة الفكر أمثال هؤلاء كانوا سيخرجون بحجة جذابة تؤيد فلسفتهم الأخلاقية. إلا أنها لم تظهر حتى الآن.

ولا شك أن “برتراند رَسِل” كشف عن نقطة ضعف فلسفته الأخلاقية في مناظرته الشهيرة سنة 1948 مع الفيلسوف “فردريك كوپلستون” Frederick Copleston. ففي منتصف المناظرة سأل “كوپلستون” “رَسِل” عن الأساس الذي يميز به بين الصواب والخطأ، فأجاب “رَسِل” أنه يُفرق بينما كما يفرق بين الأصفر والأزرق. فقال “كوپلستون” متحدياً هذا التشبيه إن التفريق بين الألوان يتم على أساس الرؤية. ولكن كيف يمكن التمييز بين الحسن والسيئ؟ فأجاب “رَسِل” وقال إنه يفعل ذلك على أساس مشاعره.7

ولكن “كوپلستون” كان في غاية السماحة، لأنه لو أراد أن يقضي على “رَسِل” فلسفياً، لكان قد دمر حجته. لأن الناس في بعض الثقافات يحبون بعضهم بعضاً، ولكنهم في ثقافات أخرى يأكلون بعضهم بعضاً، وكلاهما على أساس الشعور. يا تُرى أيهما كان يفضل “رَسِل”؟

إن الفلاسفة العلمانيين لا يمكنهم تقديم إجابة منطقية عن هذا السؤال المتعلق بكيفية التفريق بين الصواب والخطأ لأن واضعي نظريات الأخلاق لا يملكون نقطة انطلاق مشتركة، ولا يرجع ذلك إلى قلة محاولاتهم. بل على العكس، فقد قاموا بمحاولات مستميتة وتوصلوا إلى حجج جيدة جذابة. ولكنهم في النهاية يدورون في دوائر ويضلون طريقهم في متاهة من الحجج والحجج المضادة. وما يزيد الأمر كله تعقيداً هو التوق البشري الذي يستحيل إشباعه، مما يجعل التوصل إلى نظرية إلحادية جامعة أمراً مستحيلاً.

يروي الشاعر وكاتب المقال الإنجليزي “ف. و. ه. مايرز” F. W. H. Myers أنه كان يتمشى في إحدى الأمسيات الممطرة في شهر آيار/مايو في حديقة بكلية “ترينيتي” في جامعة كامبريدچ بصحبة الروائية العظيمة “ماري آن إيڤانز” (التي كتيت رواياتها باسم رجالي مستعار هو “چورچ إليوت” George Eliot). وكانا يناقشان الأخلاق والدين. وكتب “مايرز” معلقاً على ذلك:

خرجَت نوعاً ما عن سلوكها المعتاد واتخذت لموضوع حديثها ثلاث كلمات كُثر استخدامها كنداء الحرب الذي يحمس الرجال: الله، الخلود، الواجب. وإذا نطقَت كلاً منها بجدية مخيفة، وجدتُ الأولى تستعصي على الفهم، والثانية يستحيل تصديقها، أما الثالثة فيالها من كلمة فاصلة مطلقة. ربما أني لم أسمع نبرة أقوى تؤكد سيادة هذا القانون اللاشخصي الذي لا يعرف اللين ولا التراجع.8

إن كلمة “الواجب” لها سحرها وإغراؤها. ولكني أؤكد ثانية أنه لو كنا نتخذ من الانتخاب الطبيعي نقطة انطلاق لنا، فيستحيل أن نجد إجابات على أسئلة مثل: واجب تجاه من؟ ولأي غرض؟ لقد ظهر عدد لانهائي من النظريات التي تشرح مفهوم “الواجب” ولكنها دائماً ما تنجرف في منزلق سحيق.

ولكل نظرية اسم يُعبر عنها: الذاتية subjectivism، العاطفية emotivism، الأنوية egoism، النفعية utilitarianism، وغيرها. وأياً كان الاتجاه الذي تسلكه كل منظومة، تصل جميعها إلى الاستقلالية أو الحكم الذاتي autonomy، الذي يعني حرفياً قانوناً تجاه الذات. وقد جسَّد “چرمي بنثام” Jeremy Bentham عبثية الجهود الطائلة التي بذلها الفلاسفة في المفهوم الذي صاغه تحت عنوان “مبدأ السعادة العظمى” “greatest happiness principle” الذي استخلص منه “معياراً حسابياً” يطبقه على أي فعل ويقيسه به من حيث مدته، وشدته، وقربه، ومداه، ويقينيته، ونقائه، وإنتاجيته، وغير ذلك من العوامل التي تحدد نفع الشيئ.

علَّمنا أنفسنا الحماقة.

وهو ما يعكس مدى السخف البيًن الذي وصلنا إليه، ومازالت هذه الفلسفة عاجزة عن إحابة أسئلة من قبيل: لماذا يجب أن نكون أخلاقيين؟ ومن الذي يحدد الأخلاق؟ فالحقيقة أن ما وصل إليه العقل النشري في بناء الأطر الأخلاقية أو هدمها يقدم مبرراً قوياً للتوبيخ القاسي الذي قاله “مالكوم مجريدچ”، رغم تشاؤمه، ألا وهو أننا علَّمنا أنفسنا الحماقة. ولذلك، فإن فلاسفتنا، مهما كان حسن نيتهم، قتلوا الأخلاق في محاولتهم أن ينفخوا فيها نسمة حياة بالانفصال عن الله.

عاقبة متوقعة:

بعد أن نجح هؤلاء المفكرون في قتل الأخلاق أكاديمياً فصلوا مهاراتهم العقلية عن ممارساتهم الأخلاقية في حياتهم الخاصة، والكثيرون ممن تبنوا أخلاقيات استقلالية autonomous عاشوها بالكامل حتى وصلوا إلى نهايتها المأساوية. فأخلاقيات “برتراند رَسِل” أو “چان پول سارتر” أو “إرنست همينجواي” Ernest Hemingway كشفت عن حياة تفتقر للتماسك والوحدة. فقد عاش هؤلاء الكُتاب في علاقات مجردة من عهد الحب أو الوفاء الأخلاقي. إلا أن ما تركوه من تأثير جبار كان مفجعاً، ويجب أن تزودنا نماذج حياتهم بالشجاعة للاعتراف بالأخطاء الخطيرة والمدمرة التي اشتمل عليها تعليم وأسلوب حياة أولئك الذين شكلوا الفكر الحداثي وما بعد الحداشي.

إن ” پول سارتر” مُعلم الستينات من القرن العشرين الذي أصبح اسمه كلمة مألوفة في أفواه الطلاب هو من أشعل نيران الوجودية في ذلك العصر. وعشيقته “سيمون دي برڤوار” Simone de Beauvoir التي عاشت معه أطول فترة مقارنة بغيرها، قالت إن أكثر الشعارات التي بثت فيها الحماسة من فكر “سارتر” هو “ممنوع أن تمنع” “It is forbidden to forbid”. لقد أصبح “سارتر” بكتاباته الأب الروحي الأكاديمي للكثير من الحركات الإرهابية الأشد وحشية في ذلك العقد.

حتى إن المؤرخ “پول چونسون” Paul Johnson قال عنه:

ما عجز عن توقعه، وكان أي شخص حكيم سيتوقعه، أن معظم العنف الذي شجع عليه فلسفياً لن يمارسه السود على البيض بل على غيرهم من السود. فإذ ساعد “فانون”Fanon على إشعال نيران العنف في أفريقيا، ساهم في الحروب الأهلية والمذابح التي حاقت بمعظم مناطق تلك القارة من منتصف الستينات حتى اليوم. وكان تأثيره في جنوب شرق آسيا حيث كانت حرب ڤيتنام تضع أوزارها أقسى من ذلك. فالجرائم البشعة التي ارتُكبَت في كمبوديا من نيسان/أبريل 1975 فصاعداً وأودت بحياة ما بين خُمس وثلث السكان نظمتها مجموعة من المفكرين الناطقين بالفرنسية من أبناء الطبقة الوسطى عُرِفت باسم Augka Leu (“المنظمة العليا” The Higher Organization). وكان من بين قادتها الثمانية خمسة مدرسين، وأستاذ جامعي، وموظف حكومي، وخبير اقتصادي. وقد درسوا جميعهم في فرنسا في الخمسينات من القرن العشرين حيث انضموا للحزب الشيوعي وتشربوا تعاليم “سارتر” عن استخدام الفلسفة في إحداث تغييرات سياسية واجتماعية philosophical activism، وعن “العنف الضروري” “necessary violence.” لقد كان هؤلاء السفاحون أبناءه الأيديولوجيين.9

ويتمثل التناقض المربك عند “سارتر” في أنه وجه انتقادات لاذعة لتورط الولايات المتحدة في حرب ڤيتنام باعتبارها لا أخلاقية، في حين أنه سلك هو نفسه الطريق المنطقي من الوجودية التي تتبنى الحياد الأخلاقي ethical neutrality إلى الماركسية، من الفردانية المتشددة إلى “المجتمع اللاطبقي”. وأقول إنه طريق منطقي لأني أؤمن إيماناً أكيداً أن كل الثقافات الاستقلالية تحتاج بعد فترة من الزمن إلى حالة باطنية مبهجة من الغموض الأخلاقي وإلى “قضية أخلاقية”. فبرفضها لله لا تجد أي قضية تستحق أن تكرس لها كل جهودها، ومن ثم، تتجه إلى نموذج المدينة الفاضلة الماركسي وتجمع القطيع تحت “أجنحة السوبرمان”.

إلا أن تأثير “سارتر” على الناس في ستينات القرن العشرين يُعتبر صغيراً مقارنة بتأثير “نيشته” على أدولف هتلر. فقد اتخذ هتلر من كتابات “نيشته” نموذجه الفلسفي وشن أكثر الحروب دموية وتدميراً في التاريخ التي لم يكن لها أي مبرر، وقد غيرت شكل العالم على نحو يستحيل علاجه. ولا يمكن إنكار تأثير “نيشته” على هتلر. فقد كتب المؤرخ “ويليام شيرر” William Shirer يقول: ”اعتاد هتلر زيارة متحف “نيشته” في “ڤايمار” Weimar ونشر احترامه الشديد للفيلسوف بأخذ لقطات فوتوغرافية لنفسه وهو يحدق في بهجة غامرة في تمثال هذا الرجل العظيم“.10

وربما تُعَد بقايامعسكر “أوشڤيتس” Auschwitz النازي في جنوب بولندا أسوأ وصمة في عالمنا اليوم. فهناك أشرفَ “رودولف هوس” Rudolph Hoess قائد المعسكر على قتل 12 ألف شخص يومياً. وزيارة واحدة لهذا المكان كافية أن تبعث في النفس حزناً تعجز عن وصفه الكلمات. إنه يكشف عمق الجرم الذي يمكن أن ينحط إليه العقل البشري. فغرفة واحدة تحوي حوالي 6350 كيلو جرام من شَعر النساء الذي كان يؤخذ منهن بعد إخراج أجسادهن من غرف الغاز ويُستخدم في صنع أجولة لنقل البضائع. وقد وصف “يوچين كوجان” Eugene Kogan في كتابه “الجحيم: النظرية والممارسة” Theory and Practice of Hell رعب التجربة النازية. وكانت هذه هي “الألعاب الجديدة” التي اختُرعَت آنذاك على حد تعبير “نيشته” في ملعب العالم النازي. لقد أخذ هتلر منطق “نيشته” وقاد النظرة الإلحادية لنتيجتها المشروعة. وكلمات هتلر معلَنة بوضوح في “أوشيڤيتس”:

حررْتُ ألمانيا من الأوهام الغبية والمشينة المختصة بالضمير والأخلاق.

… وسندرب شباباً يقف العالم أمامهم مرتعداً. أريد شباباً قادرين على العنف، مغرورين ومستبدين، قساة لا يعرفون اللين.

لقد أخذ العنصر الميتافيزيقي في النظرية الداروينية وقال في كتابه “كفاحي”:

إن كانت الطبيعة لا ترغب في أن الضعفاء يخالطون الأقوياء، فهي ترفض أن جنساً أرقى (كالجنس الجرماني) يختلط بجنس أدنى (كالجنس اليهودي). لماذا؟ لأنه لو حدث ذلك فالجهود التي بذلَتها على مدى مئات وآلاف السنين لتأسيس مرحلة تطورية أعلى ستذهب أدراج الرياح.11

والنقطة المفيدة في استخدام هتلر للانتخاب الطبيعي أن داروين نفسه توقع هذه العواقب والتداعيات لنظريته. فقد قال في تعليقه على الحرب الأهلية في أمريكا:”على المدى البعيد ستجني القضية البشرية الثمار الوفيرة لمقتل مليون نفس“.12وأضاف في سياق آخر قائلاً: “عندما أتخيل العالم في المستقبل القريب أرى أن الأجناس الأكثر تحضراً في العالم أجمع ستكون قد قضت على عدد لانهائي من الأجناس الأدنى”.13

إن كان الإلحاد يكتسب الدعم اللازم لبقائه من فكر التطور الإلحادي، إذّن لا يمكنه أن يحجز مد الأمواج العاتية للتداعيات الفلسفية لهذا الفكر. ولابد ألا يغيب هذا عن ذهننا. وإن كان أوغسطينوس قد حذر من الحكم على فلسفة بناءً على إساءة استخدام البعض لها، فنظرية سيادة القوي على الضعيف ليست إساءة استخدام الانتخاب الطبيعي، بل إنها جوهر الانتخاب الطبيعي. ولكن هتلر كشف الإلحاد عن غير قصد وجره إلى عواقبه المنطقية التي كان يتجه نحوها على أي حال ولكن في تردد. فتعرية الناس الذي تم في معسكرات الاعتقال النازية بكل ما تحمله الكلمة من معنى جلب النتائج المنطقية للقضاء على فكرة الله والإطاحة بالقانون الأخلاقي.

وبينما كان هتلر يتعقب “أدنياء” العالم دون هوادة ويقود الأمة ذات أعلى المستويات التعليمية آنذاك، بدأ “چوزيف ستالين” Josef Stalin (الذي وصفه “ملكوم مجريدچ” قائلاً: “ذلك اللص القاتل القادم من چورچيا عضو الكْرِملين”) إبادة “الأدنياء” من غير المتعلمين. إن ستالين الذي كان يدرس ليصبح كاهناً وجد أن القوة الأخلاقية ليست مؤذية مقارنة بالقوة الوحشية. ولذلك عيَّنه لينين Lenin للقضاء على المعتقدات المعادية للثورة، وكان من أسباب اختياره له كراهيته لله ولكل ما هو ديني. وتُظهر تقديرات المؤرخين الروس حالياً أن أعداد القتلى وصلت إلى 15 مليون نسمة. وقد علق أحد المؤرخين على ذلك بالقول إن هتلر أغوى ألمانيا، وستالين اغتصب روسيا، مدفوعين كليهما بفلسفة إلحادية.

عندما تصل نسبية الأخلاق إلى قمتها ستكون قد حولت البشر إلى كائنات تافهة وجعلتنا إحصائيات يسهل الاستغناء عنها بعد استخدامها لتنفيذ الخطة الأيديولوجية للأقلية التي تمثل السوبرمان. وإن كان أحد يظن أن هذا الطرح أبعد ما يكون عن الإلحاد، دعوني أذكركم أن “نيشته” هو مَن قال إنه بما أن الله مات في القرن التاسع عشر، سيصبح القرن العشرين أكثر القرون دموية في التاريخ. إن الاستهانة بقدسية الحياة ونتيجتها الطبيعية من تقييم الحياة حسب جودتها شكلت جزءاً كبيراً من الركيزة الميتافيزيقية للرايخ الثالث. وهكذا كان لابد من القضاء على “الأدنى”، أما “الأرقى” هو من يحدد المصير، والسوبرمان هو المسيطر بقوته وإرادته.

ومما يثير السخرية في محاكمات “نورمبرج” Nuremberg أنه من أقوى الحجج التي قُدمَت للدفاع عن القضاة المتهمين هي أنهم كانوا يعملون وفقاً لقانون بلادهم. وقد طُرح سؤال مضاد لهذه الحجة، وهو سؤال مشروع: ”ولكن أليس من قانون أعلى من قوانيننا؟“ كان يُفترض أن تكون إجابة “نيشته”: “لا”. إن العقل البشري المجرد غير المؤسَّس على مسبب إلهي أولى يجعل من البقاء الخُلُق الوحيد، ولا يجيب أبداً عن اسئلة متى، ولماذا، ومَن.

ولكني لابد أن أوضح نقطة هامة حتى لا يساء فهمي. ليس كل الملحدين لا أخلاقيين، ولكن الأخلاق باعتبارها الصلاح لا يمكن تبريرها بالمقتضيات الإلحادية. فيمكن أن يكون للملحد عقلية أخلاقية، ولكن كل ما في الأمر أنه بالصدفة يعيش حياة أفضل من عقيدته بشأن الطبيعة البشرية وما تستلزمه. فقد تكون عنده قيم أخلاقية شخصية، ولكن يستحيل أن يكون لديه أي شعور بالإلزام والالتزام الأخلاقي العام. لأن الواجب الأخلاقي لا يمكن أن يعمل منطقياً في غياب القانون الأخلاقي، وليس من قانون أخلاقي في عالم لاأخلاقي.

ليس كل الملحدين لاأخلاقيين، ولكن الأخلاق باعتبارها

الصلاح لا يمكن تبريرها بالمقتضيات الإلحادية.

وأضيف أيضاً، لئلا يقال إن الإلحاد ليس الفلسفة الوحيدة التي أدت إلى الحروب، وإن الصليبيين تسببوا في الكثير من العنف باسم المسيح لنشر عقيدتهم يتعارض كليةً مع رسالة الإنجيل وأسلوبه. في حين أن الساسة الذين حكموا في ظل فكر “نيشته” وفكر “سارتر” كان سلوكهم في تمام الانسجام مع هذه الأيديولوجية، بل كان في بعض الحالات طوعاً لأحكامها.

علاوة على ذلك، سنخدع أنفسنا لو استنتجنا خطأً أن عنف فلسفة الإلحاد لم يؤثر علينا بعد. والاعتقاد بأن هذا التأثير بعيد عنا يفترض أن عواقب هذه الأفكار التي تبناها هؤلاء المفكرون لم تؤثر إلا على مناطقَ جغرافية نائية أو على حالات استثنائية مثل الرايخ الثالث. ولكنَّ المفكرين الذين أبعدوا الله من فلسفاتهم لم يكتفوا بالتأثير على هذا المحيط البعيد، فأفكارهم لها وزن لا يستهان به في عمليات صنع القرار على أعلى المستويات في بلادنا، وهم يزرعون في جسد مجتمعنا عصب قيمهم وأنسجتها في كل من القانون والتعليم. والتأثير النهائي لمعتقداتهم خطير وكبير.

وقوانين البلاد أصبحت اليوم تتشكل على أيدي الكثيرين ممن ينكرون قانون الله الأخلاقي. حتى إننا نجد أنفسنا غارقين في مجادلات تجر علينا عواقب جسيمة ونحاول أن نجريها على أرضية مشتركة بعد أن أصبحنا نعيش في ظل وهم الحيادية، كما قال الفيلسوف الإنجليزي “تشسترتون”:

لأنه تحت سطح المشروعية الأملس في مجتمعنا تموج أمور غير قانونية بالمرة. وهكذا أصبحنا مهددين بالانهيار كل لحظة، إذ لا نهتم إلا بما هو مشروع، ولا نعبأ نهائياً بما هوقانوني. وما لم نتبع قانوناً أخلاقياً في المسائل الحساسة مثل الزواج والقتل، سيتحول العالم كله إلى حالة من الفوضى العارمة التي تعج بالاستثناءات وتخلو من القواعد. وسوف تواجهنا العديد من القضايا العسيرة التي سنتهاون فيها ونتعامل معها على أنها أمور بسيطة.14

كُتبت هذه الكلمات منذ أكثر من نصف قرن، والآن في هذا المدى الزمني القصير، أصبح تعليق “روبرت فيتش” Robert Fitch أستاذ العلوم السياسية ينطبق على واقعنا بشكل مؤلم:

إننا نعيش في عصر أصبحت فيه الأخلاق نسياً منسياً. فقد حل العِلم محلها، وأبطلتها الفلسفة، ورفضها علم النفس باعتبارها عنصراً عاطفياً. واختُزلَت إلى عواطف الشفقة، وتبخرت فتحولت إلى مجرد جماليات، وتقهقرت أمام النسبية. وما اعتدناه من تمييز أخلاقي بين الخير والشر استحال إلى عواطف تثير البكاء تدفعنا للتعاطف مع القاتل أكثر مما نتعاطف مع المقتول، ومع الزاني أكثر ممن وقعت عليه الخيانة، وبدأنا نؤمن بالفعل أن المذنب الحقيقي الذي تسبب في المشكلة بأكملها هو الضحية وليس مرتكب الجريمة.15

ولابد أن أؤكد مجدداً أن الزمن أظهر ما للأفكار من عواقب. فقد صدر كتاب “ريتشارد ويڤر” Richard Weaver “عواقب الأفكار” Ideas Have Consequences قبل الكتاب المشهور “إغلاق العقل الأمريكي” The Closing of the America Mind لمؤلفه “آلن بلوم” Alan Bloom (وهو أيضاً من جامعة شيكاغو University of Chicago) بأربعين عاماً. وقد قدم كتاب “ويڤر” الخلفية النبوية للصورة التي رسمها “بلوم” للمتشكك مغلق العقل في عصر ما بعد الحداثة. لقد أحدثت الأفكار تأثيرات في قلب مجتمعاتنا على نحو يفوق إدراكنا.

إن أفكار الصفوة المثقفين الملحدين شكلت هذا القرن بشل لا يمكن إنكاره. وكم كان “چور ويل” George Will كاتب العمود في مجلة “نيوزويك” Newsweek محقاً عندما قال إنه ليس هناك شيء بذيء في الخبرة البشرية إلا ويمكننا أن نجد له مبرراً لدى أحد الأساتذة الجامعيين. والدرس واضح: إنه امتياز عظيم أن تكون من المفكرين المثقفين، ولكن الخطورة أن تكون من المفكرين المثقفين بدون الله. وقد عبَّرَت فرقة “الروك” الغنائية “كينج كريمزون” King Crimson عن ذلك خير تعبير منذ سنوات عندما وصفت المعرفة في إحدى أغانيها بأنها “صديق مميت في غياب القواعد”.

تأثير عديم القيمة:

لم تكن حجج المفكرين هي المصدر الوحيد لِما أتى على المجتمع من تأثير سلبي. ولكن المؤثر الأقوى كان أسلوب حياتهم وحياة قادة التيارات الفكرية الذي أضفى مزيداً من القبول على فكرة القيم الشخصية، أي اختلاف القيم من فرد لآخر. ومصطلح “القيم”هو أحد المصطلحات النيتشاوية التي أبرزها “نيشته” لأن الأخلاق لم يعد لها سوق. وقد كان “آلن بلوم” موفقاً في تتبعه لكلمة “قيم” من “ماكس وبر” إلى “نيشته”. إن حياة المفكرين غالباً ما تستعصي على التفسير، فقد غزى الإسكندر الأكبر العالم ولكمنه لم يتمكن من التغلب على إدمانه للكحول.

وقد أثار “پول چونسون” قضية أسلوب الحياة هذه مراراً وتكراراً في كتابه الشهير “المفكرون” Intellectuals. وعناوين الفصول وحدها تسلط ضوءاً كاشفاً على أنواع الولع والرغبات العميقة الملتهبة غير المروضة التي تعتمل في نفوس الكثيرين ممن شكلوا المجتمع. ومن أكثر الأوصاف التي تكسر القلب مما عرضه في الكتاب هو آخر فقرة في معالجته لنموذج حياة “چان پول سارتر” حيث اقتبس مادته المؤلمة من “سيمون دي بوڤوار” وكتابها “إلى اللقاء: وداعاً سارتر”Adieux: A Farewell To Sartre. فقد صدمها أسلوب حياته في نهاية أيامه حتى إنها صورت السنوات التي قضتها معه بمفردات قاسية في وصفها لكثرة علاقاته الجنسية المنفلتة، وتسيبه، وإسرافه في الشراب. وقد افتقرت حياته لأي نوع من الاتساق أو الوحدة تماماً مثل حياة “برتراند رَسِل”. ويختم “چونسون” ذلك الفصل (بعنوان “چان پول سارتر: ”كرة تافهة صغيرة من الفراء والحبر“Jean-Paul Sartre: “A Little Ball of Fur and Ink”) قائلاً:

أكثر من 50 ألف شخص، معظمهم من الشباب تبعوا جثمانه إلى “مقابر مونپاراناس” Montparnasse Cemetery. وبعضهم تسلقوا الأشجار حتى يروا الجثمان بوضوح. وأحدهم ركض حتى سقط على الصندوق نفسه. ولكن لماذا أتوا لتكريم المتوفى؟ أي عقيدة وأي حق منير بشأن البشرية كانوا يحاولون أن يؤكدوا بحضورهم بهذه الأعداد الغفيرة؟ سؤال جدير بالطرح.16

لقد لخص “چونسون” في هذا التعليق الموجز حياة شخص. ولكن أهم تحفظ على هذا النوع من المفكرين يذكره “چونسون” على نحو مثير جداً في آخر فصول الكتاب بعنوان “هروب العقل” “The Flight of Reason”. إلا أن البعض سيرفضون الانتباه لتحذيره، ولكن إهمال هذا التحذير سيجعل التاريخ يعيد أخطاءه.

من الدروس الأساسية التي نتعلمها من هذا القرن المأستوي الذي شهد التضحية بحياة الملايين الأبرياء في خطط تهدف لتحسين حظ البشرية، هو أن نحترس من المفكرين… لأن المفكرين أبعد ما يكونون عن الفردانية وعدم الانصياع للعرف والتقليد، بل إنهم يتبعون نماذج سلوكية بعينها. وإذا نظرنا إليهم باعتبارهم مجموعة واحدة غالباً ما نجدهم شديدي الانصياع للأطر التيرسمها أولئك الذين يبتغي المفكرون رضاهم ويقدرونه… [مما يمكنهم] من خلق الأجواء للآراءوالمعتقدات الثابتة الصارمة التي غالباً ما تُوَلد مسارات سلوكية متهورة ومدمرة. إلا أن الأهم من ذلك كله، أنه علينا أن نتذكر باستمرار ما اعتاد المفكرون على نسيانه: البشر أهم من المفاهيمولابد أن تكون لهم الأولوية. إن أسوأ أنواع الحكم المطلق الغاشم هو حكم طغيان الأفكار المجرد من الرحمة.17

في عصر ما بعد الحداثة الذي نعيش فيه ليس للقيم أي ضابط خارجي، بل أصبحت القيم تتوقف كلية على ما يريد الفرد أن يبثه فيها. وأصبح الشخص العادي يتبع ذوي المراكز الرفيعة بما يعيشون من حياة منحرفة لأن تأثيرهم الفكري عليه أعطاه المبرر الأكاديمي والعلمي لهذا النوع من الحياة. وهذه القيم الجديدة التي أُفرغَت في وسط زاوج بين الاتجاه للتصنيع industrialization والامتداد الحضري urbanization من جهو والنزعة الاستهلاكية consumerism ومذهب المتعة hedonismمن جهة أخرى جرَّدت الوضع البشري من الأخلاق على وضع لم يحلم به أي أبيقوري.× لقد كانت المصادر الفكرية بالنسبة

للكثيرين هي العاصمة الأكاديمية التي ساعدتهم على الانفلات من محاذير جنة عدن وإهلاك أنفسهم. وعندما بهرتهم أضواء المدينة تمنوا الحصول على كل شيء ما عدا الأخلاق.

وما كان أحد يتصور فيما مضى ما يمكن أن يتمخض عنه هذا الوضع من نتائجَ كارثية في مسائل تتعلق بالحياة والموت. فانتشار شعار “موت الله” كان كالمحلول الذي ذابت فيه مادة الأخلاق التي كانت تحفظ حياة العالم. ولكن كما هو الحال مع غيره من هذه الشعارات، تبقى المشكلة الكبرى هي كيف وأين نحتويه، والفلاسفة الملحدون لا يملكون الإجابة. وقد كتب شكسبير منذ قرون عن الدمار الذي نتج عن محو الصواب والخطأ:

الصواب والخطأ

وهما اللذان يحول العدل بين صراعهما السرمدي.

يجب أن يفقدا اسميهما وهكذا يفقد العدل اسمه أيضاً.

وإذا كل شيء ينتهي بنفسه إلى السلطة،

والسلطة إلى إرادة، والإرادة إلى شهوة.

أما الشهوة فذئب منتشر في العالم،

يظاهره نصير مزدوج كم الإرادة والسلطة

والعالم أصبح حتماً فريسة له،

ثم ينتهي أمره هو بأن يلتهم نفسه.18

ذكر “برتراند رَسِل” عبارة كاشفة جداً في مقدمة سيرته الذاتية سنة 1970. فقد قال إن حياته كانت محكومة بولع ثلاثي: الاشتياق للحب، والبحث عن المعرفة، وشعور مضنٍ بالألم تجاه معاناة الجنس البشري. وربما يمكنني أن أضيف أنه ما كان يمكنه أن يُشبع أي جانب من هذا الولع دون أساس أخلاقي.

عندما يرفض الفلاسفة الاعتراف بالقانون الأخلاقي، فإنهم يقطعون عصب الحياة. ولَمَّا كانوا قد قضوا على هذه الإمكانية عندما “قتلوا الله”، فقد بذلوا جهوداً مضنية ليعيشوا عواقب أفكارهم. وانتهى بهم الحال كالرسم الذي نشرَته مجلة “نيوزويك” سنة 1974 لرجل في شجرة التطور معلق في الفضاء دون أي شيء يستند عليه. وما زالوا يحاولون، على المستوى الأخلاقي، أن يبنوا إنساناً من سن جنزير منقرض.

إن الإجابات التي يبحث عنها أي مجتمع لا توجد إلا في نظام أخلاقي منطقي وعملي وذي معنى. وأقول بكل صراحة إن الأخلاق التي يُعَلم بها الإلحاد ويتضمنها ويتبناها لا يمكن العيش بمقتضاها. وقد أوجز أحد المعلمين المحدثين الطريق المسدود الذي قادنا إليه الإلحاد في تعليق مناسب وإن كانن مخففاً. إذ قال “چ. پ. سترن” J. P. Stern أستاذ الألمانية في جامعة لندن University of London إجابةً على سؤال بشأن الإجابات الإيجابية التي يمكن أن يقدمها “نيتشه” لحياة تخلو من الله:

أخشى أن الإجابات عن ذلك السؤال من فلسفة “نيتشه”غير مُرضية بالمرة. فتناوله للأسئلة الاجتماعية في مجمله لا يصل للعمق… واقتراحات “نيتشه” تجعل عيش الناس معاً في تناغم أمراً شديد الصعوبة… ومن ثم، يمكننا أن نقول إن بعض التعاليم السياسية الصادمة في عصرنا وبعض السياسات الفاشية التي ظهرت في بدايات هذا القرن تقوم نوعاً ما على فكرة أنه على المرء أن يُكون قِيمَه بنفسه ويعيش وفقاً لها بصرف النظر عن عواقبها، وهذا باعتبارف المفكرين في كل الأحوال. وهكذا لم تفدنا هذه النظرة فائدة حقيقية كما ترى.19

أقول بكل صراحة إن الأخلاق التي يُعَلم بها الإلحاد ويتضمنها ويتبناها لا يمكن العيش بمقتضاها.

أسئلة للدراسة والمناقشة:

1- اشرح حجة “نيتشه” التي تقول: ”عندما يرفض المرء الإيمان المسيحي، فهو ينكر على نفسه الحق في الأخلاقيات المسيحية“. (انظر الاقتباس كاملاً ص 57). هل لاحظت في خبرتك الشخصية أن بعض من يزعمون عدم وجود معيار أخلاقي يستندون هم أنفسهم إلى الأخلاق في حججهم؟ كيف ترُد عليهم؟

2- يبين الكاتب أنه ”لم يبقَ للأخلاق أي أساس منطقي تقوم عليه. فقد نجح الهدامون في تقويضه تدريجياً وعلى نحو فعال“ استناداً على حجة “ألاسدير ماكينتاير” ومَثل “نيتشه” المعروف باسم “المجنون”. ناقش هذا الاستنتاج الذي خلص إليه الكاتب.

3- ناقش الفكرة القائلة بأنه أيّاً كانت الفلسفة العلمانية التي ينتمي إليها المرء فهي ”ما زالت… عاجزة عن إجابة أسئلة من قبيل: لماذا يجب أن نكون أخلاقيين؟ ومن الذي يحدد الأخلاق؟“

4- يقول الكاتب: ”ليس كل الملحدين لاأخلاقيين، ولكن الأخلاق باعتبارها الصلاح لا يمكن تبريرها بالمقتضيات الإلحادية. فيمكن أن يكون للملحد عقلية أخلاقية، ولكن كل ما في الأمر أنه بالصدفة يعيش حياة أفضل من عقيدته بشأن الطبيعة البشرية وما تستلزمه“. كيف يعكسُ ذلك الانفصال بين قلوبنا وعقولنا؟ وهل ترى أمثلة على هذا الانفصال في حياتك الشخصية؟

5- اشرح ما تعنيه عبارة: ”الأخلاق التي يُعَلم بها الإلحاد ويتضمنها لا يمكن العيش بمقتضاها“. هل تتفق أم تختلف مع هذا الرأي؟

×المذهب الطبيعي naturalism كما يُعرفه “قاموس أكسفورد” هو موقف فلسفي يرى أن كل شيء ينتج عن خصائص وأسباب طبيعية ويستبعد التفسيرات الخارقة للطبيعة أو الروحية أو يقلل منها، ويوضح القاموس نفسه أن هذا المذهب في فلسفة الأخلاق يُعبر عن النظرية التي تقول بأن المبادئ الأخلاقية يمكن اشتقاقها من مبادئ لا علاقة لها بالأخلاق. (المترجمة)

×× نظرية تعتبر الماضي نوعاً من التدرج الحتمي الذي يتجه نحو مزيد من الحرية والتنوير، حتى يتوَّج نهائياً بالأشكال الحديثة من الديمقراطية الليبرالية والملكية الدستورية. (المترجمة)

× من يؤمن بالفلسفة الأبيقورية التي تقوم على أن اللّذة، وخاصة اللذة العقلية هي الخير الأسمى. (المترجمة)