معنى الإلحاد الماركسي – الخاتمة – كوستي بندلي

معنى الإلحاد الماركسي – الخاتمة

بقي لنا، بعد أن حاولنا مجابهة الإلحاد الماركسي بالإيمان المسيحي الأصيل من جهة، وبالتصورات التي كثيراً ما يكوّنها المسيحيون عن إيمانهم من جهة أخرى، أن نصل إلى نتيجة قد تمهد للحوار بين الماركسيون وبيننا.

من مآخذنا على الماركسية ذلك التمييز الجذري ذو الطابع المانوي الذي تجعله بين عالم الخير – ألا وهو بنظرها البروليتاريا – وعالم الشر، الذي هو بنظرها البورجوازية وكل ما توحد، بقرار منها، بين البورجوازية وبينه من دين وفلسفة وعلم وفن…. إننا، معشر المسيحيون، كثيراً ما نسقط في المانوية عينها فننسب الإيمان لأنفسنا والإلحاد لغيرنا، ولكن هذا الموقف ليس صادراً عن أصالة الإيمان. فالإيمان يعلمنا أن الحد الفاصل بينه وبين الإلحاد لا يمر بين فئة وفئة من الناس، إنما يمر في صميم القلب البشري. فالمؤمن في صراع مستمر ضد عدم الإيمان الكامن في نفسه لأنه مجرب في كل لحظو أن يخلط عوض أن يحول تلك التصورات والرغائب بنور الله تصوراته ورغائبه الذاتية عوض أن يحول تلك التصورات والرغائب بنور الله وقوته، لذا فالمؤمن إذا لم يكن سطحياً يردد دائماً مع أبي الصبي المريض في الإنجيل: “أؤمن يا رب، فأعن عدم إيماني”. لقد كتب غبريال مارسيل: “إننا في آن واحد نؤمن ولا نؤمن، نحب ولا نحب، نوجد ولا نوجد، ولكن ذلك ناتج عن كوننا سائرين نحو هدف نراه ولا نراه”. أما الملحد فغالباً ما لا يكون ملحداً إلى النهاية لأن رفضه لله غالباً ما يكون سعياً إلى إله حقيقي مجهول من خلال رفض تصورات صنمية زائفة. لذا كتب الفيلسوف المعاصر هـ. دومري: “كثيراً ما لا يرفض المرء هذا أو ذاك التصور عن الله إلا بتأكيده ضمناً أن الله يبقى متجاوزاً كل تصور. لذا أن يجد الإنسان الله لن يعني أبداً سوى أن يتابع السعي إليه متجاوزاً ما وجده. هكذا فحوار الملحد والمؤمن بالله حوار لا نهاية له…. قد يعبد الله إنسان يتعبد بالحقيقة لذاته. وقد يرفض الله إنسان يتجاوز بالفعل ذاته إليه دون كلل….”

هذا يعني أن الحوار بين المؤمن والملحد، إن عنى شيئاً، فإنه يعني أن يعيد كل منهما النظر في موقفه الكياني على ضوء موقف الآخر. فالمؤمن من جهته عليه أن يقبل تحدي الملحد ليمحص على ضوء هذا التحدي نوعية إيمانه فينقيه باستمرار من التصورات البشرية التي تشوبه وتحجب الله لتقيم عوضه أصناماً. المؤمن يتعلم من الملحد أن يرفض الأصنام، ولو سميت باسم الله، ليعود إلى أصالة إيمانه حسب تعليم الرسول يوحنا: “يا أولادي احفظوا أنفسكم من الأصنام” (1يوحنا 5: 21).

إنه يأخذ عن الملحد كل ما هو إيجابي في إلحاده، لأن الإيمان الأصيل يفترض إلحاداً، إلحاداً بالأصنام التي توجدها أهواء الإنسان دون انقطاع، لأن الإنسان، وهو بطبيعته متجه إلى المطلق، تلك هي عظمته، مجرب دوماً بأن يلصق بهذا المطلق صور أهوائه، هذا هو ضعفه. الإنسان يحس بتعالي الله فيرتاع ويجزع وكثيراً ما يؤول به هذا الجزع إلى أن يحاول إزالة الفارق الشاسع بين الله وبينه وذلك بإحدار الله إلى مستوى تصورات وأهواء الإنسان. هذا ما نراه صراحة عند الأقدمين إذ أن إلههم ديونيسيوس كان سكيراً وإلههم جوبيتر زانياً. تجاه ذلك الموقف الوثني، كان لا بد للبشارة المسيحية أن تبدو إلحاداً لأن مناداتها بالإله الواحد كانت تعني في الصميم مناداة بالإله الوحيد أي الذي لا شبيه له ولا مثيل، الذي ليس على شبه البشر، على حد قوله تعالى في أشعيا: “بمن تشبهونني وتعادلونني وبمن تمثلونني فنتشابه” (أشعيا 46: 5)، ولكنه بالعكس يدعوهم لمحبته إلى التشبه به. وقد قبلت المسيحية آنذاك تهمة الإلحاد ولكنها أعطتها معناها الإيجابي، فكتب الفيلسوف الشهيد يوستينوس في القرن الثاني في دفاعه عن المسيحية: “إنهم يدعوننا ملحدين. نعم، نحن نقر بذلك. إننا ملحدون بتلك الآلهة المزعومة، ولكننا نؤمن بالإله الحقيقي”.

مسيحيو اليوم، إن شاءوا أن يكونوا هم أيضاً أمناء للإله الحقيقي الحي وليس لتصوراتهم وأهوائهم، عليهم أن يأخذوا عن ماركس إلحاده بالإله الطاغية، بالإله الذي يضمن الظلم، بالإله الذي يدعو الناس إلى الجبن والهروب، بالإله الذي يسر بعجز الإنسان وجهله؛ تلك الآلهة لا بد أن نرفضها كما رفضنا ديونيسيوس وجوبيتر وأفروديت، كما رفضنا إله الحرب مارس وإله السرقة مركور.

ولكن الحوار يفترض أيضاً أن يعيد الملحد النظر في موقفه، فيقلع عن الخلط بين الإله المتعالي عن كل تصور وبين نظرتنا البشرية إليه التي وإن تنقت على ضوء الإعلان الإلهي والحياة الروحية، تبقى ناقصة ونسبية. يقول مثل ألماني “لا يجب أن يلقى بالطفل مع الماء الذي غسل به”. هكذا يمكن للملحد، إذا شاء، أن يميز تلك الشعلة الإلهية التي قد تختفي إلى حد ما وراء تصورات دينية زائفة. يقول الأب دي لوباك في هذا الموضوع: “إن الترداد الآلي والرياء والخرافات والمواقف الصبيانية والرتابة قد تؤلف ثلاثة أرباع أو أكثر مما يقوله الناس أو يفكرون به عن الله، في عبادتهم وصلاتهم. ولكن ينبغي أن نحترس من أحكام الازدراء التي أشد ما تعينا، فإن هذه النفاية الهائلة لا يجب أن تخفي عنا البريق الصغير الذي يلمع في عمق النفس… والذي نراه أحياناً يرتفع شعلة مستقيمة، نقية”.

لذا فكما أن المؤمن عليه أن يقبل تحدي الملحد ليفحص على ضوئه إذا كان بالفعل يعبد الله “بالروح والحق” (يوحنا 4: 23، 24)، ينبغي على الملحد أن يقبل تحدي المؤمن، المؤمن الذي يحاول أن يكون أصيلاً في إيمانه، ليتساءل إذا كان إلحاده خالياً من خطر الكسل الروحي والتفتيش عن الراحة الرخيصة، إذا لم يكن وراء انغلاق دون كل ما يتجاوز الإنسان، إن لم يكن فيه شيء من التعبد الصنمي للإنسان.

ولكن المطلوب منا، نحن المسيحين، هو ليس أن نفحص قلوب الملحدين، بل قلوبنا نحن ونقر بمسؤولية المسيحية التاريخية ومسؤوليتنا نحن في الحاد الآخرين. يقول بردياييف: “على المسيحيين أن يقروا بقسطهم من المسؤولية في تقلص المسيحية في العالم. لقد اتخذت مسيحيتهم أشكالاً كان لا بد لها أن تثير المعارضة. لقد أخذ الناس ينبذون القيم الروحية ويستعيضون عنها بغيرها لأن تلك القيم كثيراً ما استعملت لتبرير الظلم والعبودية… إن الحقيقة المسيحية هي بأن نأخذ على أنفسنا مسؤولية عذابات البشر. إن الإلحاد السائد في العالم ليس فقط موضوع عثرة ودينونة من قبل المسيحيين، إنه أيضاً وبالأحرى ظرف جيد لنتوب عن خطيئتنا. قد يكون أحياناً الإلحاد المتألم مرضياً في نظر الله أكثر من عبادة كلها اكتفائية يؤديها عبيد”.

ولكن التوبة بمعناها المسيحي تقتضي ليس فقط الأسف على بدر منا فيما مضى لكن وبالأحرى تغيير ذهنيتنا كلها حسب مدلول العبارة اليونانية metanoia التي وردت في الإنجيل للدلالة على التوبة. إنها تعني اتخاذ مواقف جديدة، مواقف لا بد لها أن تترجم إلى عمل حسب قول الإنجيل: “اصنعوا أثماراً تليق بالتوبة” (متى 3: 8). ومن تلك المواقف الجديدة التي لا بد منها لنعيش المسيحية في أصالتها، موقف ضروري إذا شئنا أن نجعل الحوار ممكناً مع الماركسيين، وهو الذي عبر عنه بردياييف بقوله إن على المسيحية أن تصبح، في آن واحد وبمعنيين مختلفين، أقل جماعة اجتماعية وأكثر اجتماعية، فقد كتب بهذا الموضوع: “إن اتخاذ الدين شكل المجتمع الراهن، كان أحد أسباب الإلحاد في العالم. إن تكيف المسيحية مع البنية الاجتماعية والقوى المسيطرة فيها كان، في مجرى التاريخ، مشوهاً لها مثيراً للحقد عليها. نتيجة أن تصبح المسيحية أقل اجتماعية بالمعنى السيء لهذه العبارة أي أن تتحرر أكثر حتى لا يعود بالإمكان أن تحدد بالنسبة إلى بيئة اجتماعية معينة. ولكن هناك مظهر آخر. فالمسيحية يجب أن تصبح أكثر اجتماعية أي أن تعلن، أكثر مما فعلت، الحقيقة التي عندها عن المجتمع البشـري….”.

إنه لمخز فعلاً كون تصرفات صادرة عن المسيحيين قد أدت إلى محاربة المسيحية باسم كرامة الإنسان والحرية والعدالة والاخاء وهي قيم أدخلتها المسيحية إلى العالم، بإقرار الماركسيين أنفسهم. لقد ذكرنا آنفاً قول بردياييف: “إن فكرة إخاء البشر والشعوب فكرة ملازمة للمسيحية في شكلها النقي. إن الحركات الاشتراكية والشيوعية أخذت عن المسيحية فكرة مجتمع أخوي. ولكن المسيحية، في مجرى التاريخ، تلوثت بمصالح الطبقات المسيطرة، فاتخذت لون المجتمعات الاقطاعية أو البورجوازية وقدست أبغض الأيديولوجيات القومية…”.

وهكذا حُولت، وهي الموقظ الأكبر، إلى ذلك “الأفيون للشعب” الذي رآه فيها ماركس. والجدير بالذكر أن ذلك الحكم المرير لم يصدر عن ماركس وحده أو عن غيره من الملحدين كنيتشه، ولكنه صدر عن مسيحي مخلص كان معاصراً لماركس. إن المفكر الملحد هنري لوغير يخبرنا أن أحد معاصري ماركس، وهو شارلس كينغسلاي، كاهن الملكة فيكتوريا وأحد كبار الاكليريكيين الانكليكان، خاطب الاكليروس الإنكليزي بعبارات لا تقل شدة عن عبارة ماركس، قائلاً لهم: “لقد استخدمنا التوارة كأنها كتاب الدركي، كأنها جرعة أفيون تعطى للبهائم حتى لا تكبو فيما تحمل فوق طاقتها، كمجرد أداة لجعل الفقراء يستكينون”. لذا فعلى المسيحيين أن يعودوا فيتبنون، على الصعيد الاجتماعي، تلك القيم النابعة عن إيمانهم: “ليس شأن المسيحية أن تخاف الحركات الاجتماعية في العالم وأن تحاربها محاربة عقيمة، بل أت تلهم تلك الحركات وأن تحاول انقاذها من السموم التي تتسرب إليها، من سم الحقد”. هذا الموقف الإيجابي، البناء، هو بنظر بردياييف الموقف المسيحي الأصيل تجاه الشيوعية التي يعتبرها الحدث الأهم في العالم المعاصر. يعتقد بردياييف أن اتخاذ المسيحيين موقفاً سلبياً محضاً تجاه الشيوعية من شأنه فقط أن يخدم الفاشية وهي بنظره مضادة للمسيحية أكثر من الشيوعية بكثير. ويضيف قائلاً: “يجب الاتجاه نحو تحويل داخلي للشيوعية. هذا التحويل ممكن، إنه يتم تدريجياً…”.

ولكن كيف يمكن للمسيحين أن يسعوا إلى ذلك التحويل؟ إذا التزموا قضايا الأرض والتفاني اللذين يقتضيهما إيمانهم. يقول الفيلسوف المسيحي المعاصر جاو لاكروا: “تخدير الضمير بالرثاء للوضع العمالي، ومحاربة الشيوعية مادياً مع الاكتفاء بحكم معنوي على الرأسمالية، هذا هو تحديد الفريسية اليوم”. ولكن الكثيرين من المسيحيين اليوم قد نبذوا تلك الفريسية وتجاوزوها، وذلك بالعودة إلى الإنجيل، فالتزموا قضية الإنسان إلى أبعد الحدود وتصدوا للظلم أياً كان شكله. والأمثلة على ذلك كثيرة وبليغة، أكتفي بذكر بعضها. ففي فرنسا كان المسيحيون في طليعة من قاوم الحرب الاستعمارية في الجزائر واحتج على الظلم والتعذيب اللذين ألحقا بالجزائريين. ويقف الأساقفة الفرنسيون مواقف صريحة جريئة إلى جانب حقوق الطبقة العاملة حتى أنه في مطلع 1966 شوهد مطران طولون سائراً في طليعة المظاهرة التي قام بها نحو 2800 عامل بحري كانوا مهددين بالتسريح. ومن منا لا يعرف جهود الأب لوبريه، مؤسس الايرفد، ذلك الكاهن الذي كان في طليعة من ساهموا، بأبحاثهم الاقتصادية والاجتماعية، في رفع مستوى المعيشة في البلاد التي في طور النمو، حتى أن جريدة “الأنوار” اللبنانية كتبت أن بوفاته انطفأت شعلة من أجمل الشعل التي أنارت حتى الآن عدداً كبيراً من البلاد والشعوب دون تمييز في العرق أو الدين. وفي الولايات المتحدة نرى المسيحيين من كافة الكنائس يلتزمون قضية المساواة العنصرية برصانة كلية، فيشترك رجال الاكليروس الآتون من خمسين ولاية أمريكية بسير الزنوج على مونغومري عاصمة ولاية الاباما، وتشترك الراهبات في المظاهرة بوفرة ويتعرضن لشتائم قذرة. ويغتال في الولاية نفسها كاهن أبيض من الكنيسة الأسقفية ويجرح إلى جانبه كاهن آخر كاثوليكي بعد أن سجنا لاشتراكهما في مظاهرات للمطالبة بالمساواة العنصري. ويقتل قسيس بروتستانتي في مدينة كليفلند فيما كان يحاول إيقاف جرافة كانت تمهد لناء مدرسة مخصصة للبيض وحدهم. وفي افريقيا الجنوبية يعارض رجال من الاكليروس المسيحي بجرأة التفريق العنصري الذي يكرسه دستور تلك البلاد، كما فعل مثلاً رئيس أساقفة دوربان الكاثوليكي. ويطرد بعضهم من البلاد بسبب شهادتهم هذه. وفي اسبانيا يجاهد أعضاء الحركات العمالية المسيحية في سبيل العدالة الاجتماعية وحرية النقابات متعرضين لمقاومة الأوساط الرسمية وأصحاب العمل. وفي البرازيل أوقف مطران ناتال بناء كاتدرائية لتخصص نفقاتها لبناء مدينة عمالية، مطبقاً هكذا وصية يوحنا الذهبي الفم: “فلا تزين الكنائس إن كان ذلك لإهمال أخيل في الشدة. هذا الهيكل أكثر جلال من ذاك” (العظة الخامسة على إنجيل متى). وفي تلك البلاد عينها التزام مسيحي واسع وعميق لقضية العدالة الاجتماعية. فحركة التربية الأساسية M. E. B.، هي حركة مسيحية، قامت بنشاط مرموق لا في مكافحة الأمية وحسب بل في التوعية الاجتماعية في أوساط الشعب حتى أن كراسها “الحياة نضال” أثار ضجة كبرى وحورب من الحاكمين بالنظر لمواقفه التقدمية. ويقف عدد من الأساقفة، خاصة في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد وهي منطقة بائسة محرومة، موقفاً جريئاً جداً من القضايا الاجتماعية، وفي طليعتهم أسقف ريسيف، هيلدر كامارا. وقد حملت الصحف لنا نباً اصطدام هذا الأسقف وغير بالسلطات العسكرية لأنهم يصرحون بان “بعض مظاهر النظام القائم تشكل أعمال عنف حقيقية لا يمكن للكنيسة أن تبقى صامتة أمامها”. وإلى جانب الأساقفة تقف الحركات المسيحية للعلمانيين هناك مواقف ملتزمة، وقد صرح هربرت جوزيه دي سوزا رئيس الشبيبة الجامعية الكاثوليكية في البرازيل: “لا يسعنا أن نقبل بالنظرية التي تفصل الطاهرين والمختارين عن الذين يعيشون في “عالم” الشر والفساد. هذا الموقف يفترض انعزال الصالحين للمحافظة على نقاوتهم. العالم هو المجازفة التي يجب على الصالحين، وعليهم بنوع خاص، أن يدخلوا فيها. لا يخرج المرء من العالم دون أن يخون البشر. لذا كان جوابنا الالتزام. نحن لا نؤمن بأن السعادة الأبدية تتحقق في المدينة الزمنية لأننا سوف لا نجدها إلا في رؤية المطلق، ولكننا سنعمل كل ما بوسعنا حتى يكون هذا العالم أداة لإسعاد كل الناس. لا داعي للهرب من الاقتصاد، ومن العلوم الطبيعية، من الحملات الانتخابية، من الثورات. إننا نتجنب امتناع الصالحين لأننا نعلم أننا مسؤولون عن حياة اخوتنا”.

إن وقائع كهذه من شأنها أن تبين للماركسيين أن المسيحية في أصالتها ليس تخديراً وخنوعاً وهروباً. وأن إلهها ليس مبررً للرقاد والاستكانة بل داعياً إلى يقظة دائمة وجهاد لا حد له. إن الماركسيين، وهم يحتكمون إلى التاريخ، قد بنوا موقفهم من الدين من خلال مواقف تاريخية خان بها المسيحيون مقتضيات إيمانهم، ولهذا فالمواقف التاريخية التي ذكرنا نماذج عنها أعلاه من شأنها أن تدعوهم إلى أعادة النظر في مفهومهم للدين. أضف إليها ما يجري في البلاد ذات الحكم الشيوعي من ثبات المؤمنين في إيمانهم مع اخلاصهم للنظام وعملهم على بناء المجتمع الاشتراكي بنشاط، ولنا مثل على ذلك فيما نشرته الصحيفة الشيوعية كومسومو لسكايا برافدا في 9 كانون الأول 1961، إذ يصف لنا مندوب هذه الصحيفة في إحدى مدن سيبيريا عالمة في الباطون تنتج مائة وستين بالمائة مما عينه التصميم كمعدل انتاج ولكنها تذهب إلى الكنيسة البعيدة عشرة كيلومترات عن مكان سكنها، وقد أضافت الصحيفة أن لا أحداً يضايقها على ممارستها الدينية هذه بسبب عملها النموذجي.

قلنا إن كل ذلك من شأنه أن يحدو بالماركسيين إلى تبديل نظرتهم إلى الدين. ولكن هل هذا التبديل حاصل بالفعل؟ إننا لم نر له أثراً ذا شان في البلاد ذات الحكم الشيوعي، ولكننا نرى بوادره تتجلى بشكل واضح في الأحزاب الشيوعية القائمة في أوروبا الغربية. فقد انتقدت هذه الأحزاب بشدة تقرير ايليتشيف. وصرح الزعيم السابق للحزب الشيوعي الإيطالي بالمير توغلياتي في خطاب ألقاه في برغام: “فيما يتعلق بنمو الوجدان الديني، لا نقبل بالنظرية الساذجة والمغلوطة التي بموجبها يكفي تقدم المعرفة وتبديل البنية الاجتماعية لإحداث تغييرات جذرية في ذاك الوجدان. إن هذه النظرية الناتجة عن فلسفة الأنوار ومادية القرن الثامن عشر لم تصمد أمام تجربة التاريخ. إن جذور الدين أعمق”. وقد صرح الأستاذ روجيه غارودي، أحد النظرين الكبار في الحزب الشيوعي الفرنسي، أن التعليم الماركسي القائل بأن الدين حاجز دون تقدم البشرية يجب إعادة النظر به. ويقول المفكر نفسه، إن الشيوعيين اضطروا “أن يطرحوا بروح عصرنا مشكلة طبيعة الواقع الديني ودوره، وذلك بتأثير “التغييرات التي حدثت في الوجدان المسيحي في زمننا”، تلك التغييرات التي أظهر المجمع الفاتيكاني الثاني مداها، وبتأثير “الدور الذي لعبه الدين، وخاصة الدين الإسلامين في حركات التحرر الوطني”. وقد ذهب أحد قادة الحزب الشيوعي الإيطالي، سلفاتوري دي ماركو، من باليرمو، إلى أبعد من هذا. فإنه صرح في كتاب عنوانه Dialogo alla prova ضم مقالات لخمس من الكاثوليك وخمس من الماركسيين، أنه ينبغي تجاوز النظرة الماركسية إلى الدين كفقدان الإنسان لذاته لصالح جوهر وهمي. ويعتقد دي ماركو أن على الماركسية أن تكون فكرة جديدة عن التعالي، وأن تدرك أنه إذا كان لموقفها من القضية الدينية ما يبرره أثناء الصراع من أجل بناء الاشتراكية، إلا أنه في اليوم الذي سيحرر المجتمع الاشتراكي الإنسان، ستطرح مسألة الحياة الداخلية في الإنسان، وبالتالي مسألة الإيمان الديني، بكل أهميتها وببعدها الأصيل. إن موقفاً كهذا، الذي ينفرد به اليوم دي ماركو، بادرة طيبة تبشر بإمكانية حوار مع الماركسيين.

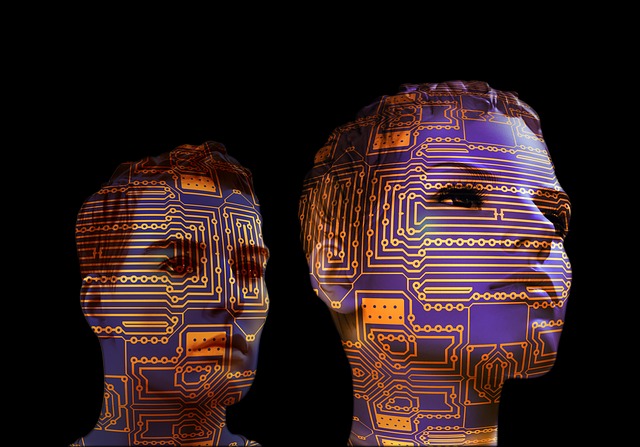

هذا الحوار أمر تظهر ضرورته بحدة اليوم، حيث إنسانية الإنسان مهددة بالضياع في عالم تجتاحه غرباً وشرقاً سيطرة التكنولوجيا، في “مجتمع استهلاك” يسوده ويخنقه حب الرفاهية. كان هذا الخطر الذي يهدد الإنسانية محور اهتمام اللقاء الذي تم بين ماركسيين ومسيحيين في الربيع الماضي في جنيف، وقد كتب الأب جورج خضر أحد المشتركين في هذا اللقاء: “كان هاجس المؤتمر البحث عن التعاون العملي الممكن بين الفريقين لتكون وسائل الإنتاج والتقنية أكثر إنسانية. هل تضخم العمل وسيطرة التكنولوجيا يأخذان من إنسانية الإنسان؟ الهم المشترك ألا يفنى الإنسان فيما يصنع، إن يبقى على صورة الله، أو، في لغة أخرى، أن يحقق إنسانيته”.

بعض الماركسيين أخذوا يرون اليوم أن المسيحية في أصالتها ضمانة لحفظ المعنى الإنساني للوجود. هذا ما شهد به الأستاذ جورج كازاليس، الأستاذ في كلية اللاهوت البروتستنتية في باريس، وهو أحد المهتمين بالحوار مع الماركسيين. قال: “هناك تمييز يدركه عدد متكاثر من الملحدين الواعين، وينبغي للمسيحيين أن يساعدوهم على اقامته. هذا التمييز يمكن تلخيصه بهذا العنوان لبردياييف: “كرامة المسيحية وعدم جدارة المسيحيين”. إن ألد أعداء المسيحية التاريخية يعرفون إن في المسيحية حقيقةً وعمقاً. إنهم يفتشون، هم أيضاً، عن تلك الحقيقة وذلك العمق.

“عندما يجدون مسيحيين مجردين من عناصر السلطة ومن شهوة التسلط، كما هي حال عدد من المسيحيين في كل أنحاء عالم اليوم، يرغبون بأن يدخلوا في حوار معهم لأنهم يفتشون هم أيضاً عن مبررات وجود أفضل من الحياة نفسها”.

“إن عدداً من المسيحيين يمكنهم أن يشهدوا عن أحاديث طويلة جرت بينهم وبين ماركسيين كانوا يريدون أن يعرفوا ويفهموا خاصة ما المعنى الوجودي، أي الحاضر، لغفران الخطايا، أو ماذا يعني، وجودياً أيضاً، رجاء الحياة بعد الموت. كيف يمكن التحرر من الشعور بالإثم في الوجود؟ كيف يمكنني أن أحيا وأعمل دون أن تشلني فكرة الموت؟”

“يمكنني أن أستشهد بالكلمات التي قالها لي شيوعي تشيكي شديد الوعي لأخطار الانتقال من المجتمع الثوري إلى مجتمع الاستهلاك: “في النهاية، أنتم ونحن لنا ذات الأعداد، وهم الأناس الذين تسحرهم الرفاهية المادية… أحياناً تتوصل دعايتنا إلى فصل امرئ من الكنيسة. ولكنه، في أحسن الحالات، يتمركز في هذا البين بين الأيديولوجي حيث يتسابق الناس نحو التقدم المادي. لقد كان الأفضل له أن يبقى عندكم، لأنه كان احتفظ إذ ذاك بمبرر لوجوده….”.

لقد خلطت الماركسية بين الإله الحقيقي وبين صنم رهيب هو من صنع تصورات البشر وأهوائهم، فرفضت الله باسم الإنسان، ولكن رفضها هذا جعل جهادها المرير، والبطولي أحياناً، من أجل الإنسان، مشوباً باحتقار وبتر للإنسان. لقد كان لماركس الفضل العظيم باكتشاف البعد الاقتصادي في الإنسان ومدى تأثيره على النشاطات الإنسانية قاطبة. إنه لفت انتباهنا “إلى كون الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها جماهير من البشر، اخوتنا، تحول دون بلوغ حياة لائقة بجوهرهم كأشخاص إنسانيين، وأن محبة القريب تفرض علينا بالتالي أن نعمل كل ما بوسعنا لتأمين الشروط التي تجعل ممارسة الحرية ممكنة لك أحد”.

وقد كتب الأب جورج خضر بهذا الصدد: “كان فضل ماركس علينا أنه كشف لنا الإنسان الاقتصادي وذكرنا، بالتالي، بقول بولس إن الإنسان الحيواني كان أولاً ثم الروحاني. أحياناً نتغنى بقول السيد “ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان” تغنياً فريسياً. هذا كان جواب جهاد رفض به المعلم أن يخضع لخداع الشهوة. هذه جملة يتدرب الإنسان عليها لكي يتخطى دائماً الجسد والمنظورات جميعاً. ولكن إذا كانت قضية الخبز مادية عندما أريد الخبر لنفسي، فهي قضية روحية إذا تعاطيتها من أجل الآخرين. الإنسان الاقتصادي أولاً، لا في سلم القيم بالطبع، بل من حيث رعاية البشر. أما كان هذا نهج المسيح عندما رفع عينيه بقرب من بحر طبرية ورأى جمعاً كثيراً مقبلاً إليه، فقال لفيلبس: “من أين نبتاع خبزاً ليأكل هؤلاء؟” (يوحنا 6: 4، 5). هذا الذي لم تكن مملكته من هذا العالم، كان مدركاً أن هذا العالم وذال لا يقومان إلا على المحبة. بعدها يأتي التعليم، ويأتي قاسياً، ولذلك، بعد أن شبعوا من الخبز الذي أعطوه قال لهم: “اعملوا لا للطعام الفاني بل للطعام الباقي، للحياة الأبدية” (يوحنا 6: 27)”. ولكن رفض ماركس لله جعله يحصر الإنسان في بعده الاقتصادي ويحرمه من ذلك البعد الروحي الذي هو وحده أساس كرامة الإنسان الفائقة ودعوته الفريدة. لذا ليس بإمكان الثورة الماركسية أن تبلغ ملء الهدف الذي من أجله قامت، ألا وهو تحقيق ملء إنسانية الإنسان. لا بل نذهب إلى أبعد من ذلك ونقول: لا شيء في الماركسية يضمن أن تحافظ الثورة على انطلاقتها الأولى والهامها الأصلي، “ويمكن للثورة أن تتبرجز…. وهذا يبدو لأول وهلة أمراً محتوماً إذا اعتبرنا أن النزعة إلى بذل أقل مجهود ممكن ناموس شامل، وأن ناموس فقدان الطاقة ليس صحيحاً على مستوى العلوم الفيزيائية وحسب… إن الثورة كلمة: فإذا شاءت أن تكون ثورية بالحقيقة وباستمرار، يجب أن تكون دائمة وأن تجدد بلا انقطاع قفزتها. لذا ينبغي لنا أن نتجذر في مبدأ يفوق الإنسان اطلاقاً، فالإنسان، بصورة طبيعية، أي بداعي طبيعيته، يتعب، ينهار، يتبرجز، يخدر ضميره، يرى أن كل شيء على ما يرام لأنه هو على ما يرام”. إن الثورة الشيوعية لم تنج من خطر البرجزة هذا، والستالينية مثلاً شاهد كبير على ذلك. وقد ذكر ثلاثة من المفكرين المسيحين زملاء هم الماركسيين بتلك الحقيقة في الأسبوع السادس للفكر الماركسي الذي نظم في باريس سنة 1967. فقد تصدى القس جورج كازاليس، الأستاذ في كلية اللاهوت البروتستنتية في باريس والسيد جورج مونتارون مدير جريدة Ternoignage Chretien والسيد روبير دي مونفالون، مدير مجلة Terre entiere، لبعض مظاهر الشيوعية الحالية باسم المبادئ الإنسانية التي قامت الثورة عليها، فنددوا بالطابع المحافظ الذي تتصف به بعض الأنظمة الشيوعية وباضطهاد تلك الأنظمة للمفكرين وخاصة بالممالأة القائمة بين البلاد المتقدمة تقنياً من شيوعية ورأسمالية على حساب العالم الثالث. وقد أثير موضوع الأخطار التي تهدد الثورة في لقاء جنيف المذكور آنفاً بين ماركسيين ومسيحيين حيث أدرك جميع المؤتمرين أن “الحكم مفسد عادة” وأن “الثوريين ليس قديسين” وتساءلوا “كيف يمكن ألا يهترئ الحكم، ألا يهبط أخلاقياً”. وقد اتضح نتيجة للبحث أن “الإنسان لا يضمن نجاح ثورة أو قداستها”. إن الماركسية، برفضها الله، ترفض ذاك الذي هو الينبوع الحقيقي لكل ما هو عدل وحق وخير في كل انتفاضة ثورية، لذاك الذي يستمد منه الثوري، من حيث يدري أو لا يدري، كل ما في انطلاقته من اقدام وجدّة، وتحرر واخلاص وحب. من الله يستمد الإنسان القدرة على تحطيم كل قيد، ليس القيود الخارجية وحسب، إنما القيود الداخلية التي هي في الأعماق مصدر كل عبودية. الله إذاً ينبوع الثورة الحقيقية الشاملة الدائمة اليت لا تزعزع الأوضاع الجائرة فحسب، إنما تقتلع من القلب جذور تلك الأوضاع. لذا فرفض الماركسية لله يعني بتر الثورة بفصلها عن مصدرها الحقيقي وبالتالي تعريضها للهبوط والانحراف. بهذا المعنى كتب الأب جورج خضر: “الأساسي في خلافنا مع الماركسية ليس أنها ثورية، بل على العكس، لأنها ليس ثورية كفاية. التبدل البشري العميق هو في ظهور الخليقة الجديدة التي تحدث عنها الكتاب العزيز…. على هدى هذا التعليم فقط لا يتحول الثوري إلى بيروقراطي أو انتهازي أو بورجوازي من نوع جديد. المشكلة ليست في أن نحذر الثورة الاجتماعية، ولكننا نخشى سطحيتها بتحويلها إلى بورجوازية يكون لها الطابع الاستثماري للبورجوازية البائدة…”.

أما المسيحية، التي زرعت في التاريخ بذور الثورة على كل ظلم واستعباد، فهي قادرة أن تعطي للثورة كل أبعادها لأنها تنادي بالله عاملاً مع الإنسان في التاريخ ليتجلى هذا التاريخ وينعتق الإنسان لا من العبودية الاقتصادية والاجتماعية وحسب بل من عبودية الشر العزلة والموت. بهذا المعنى يقول مونييه أن المسيحية “رجاء الثورة”. ولكن هذا يعني أن يتحرر المسيحيون من تصوراتهم الصنمية عن الله وأن يعودوا إلى الإله الحي فينالون منه طاقة الخلق وشجاعة المجازفة. هذا يعني، بالنسبة للمسيحية، كما كتب مونيية سنة 1944، “أن ترفع الشراع الكبير على السارية الكبرى وأن تخرج من المرافئ التي استكانت فيها، متجهة نحو أبعد النجوم، في آبهة الليل الذي يحيط بها”.