مفهوم الإحتكام إلى المجامع والآباء في الكنيسة الأولى

مفهوم الإحتكام إلى المجامع والآباء في الكنيسة الأولى

مفهوم الإحتكام إلى المجامع والآباء في الكنيسة الأولى

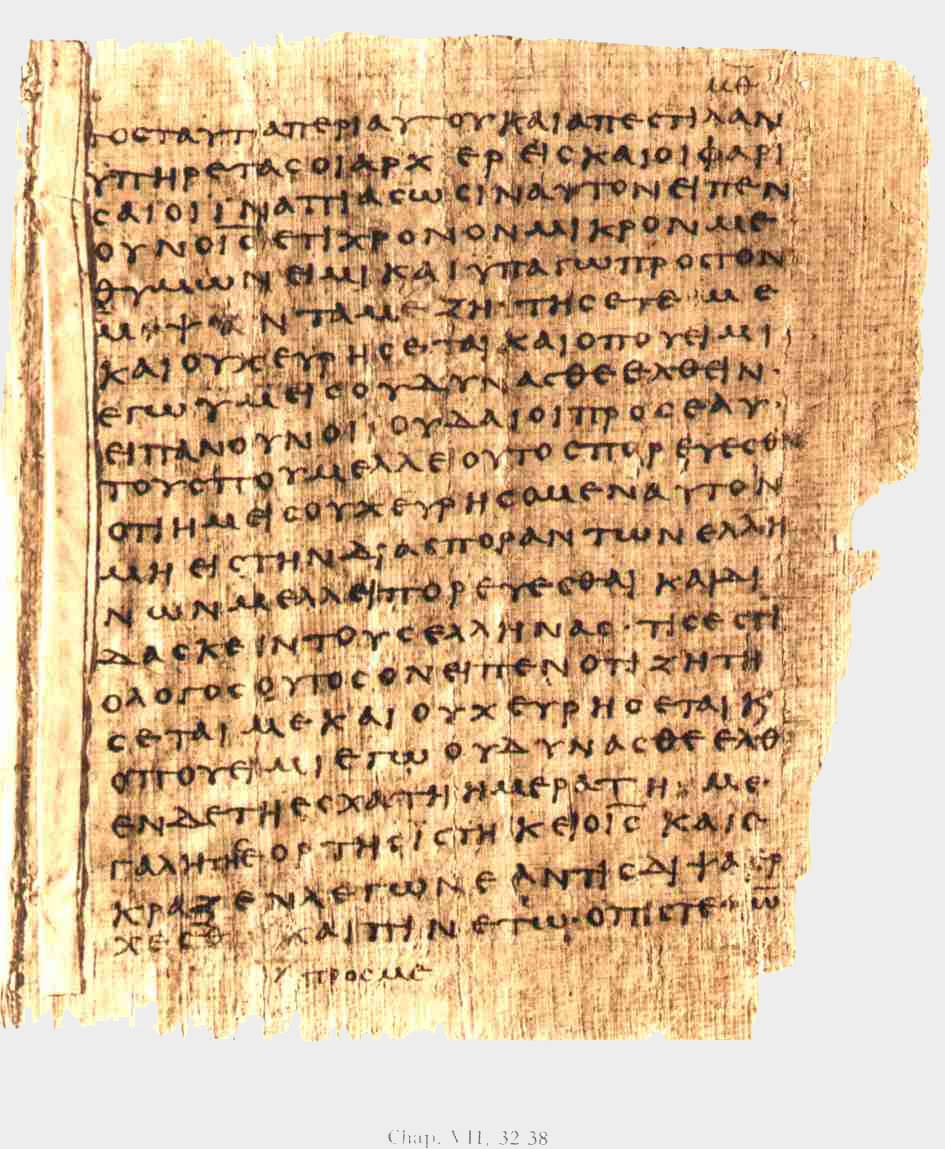

المجامع في الكنيسة الأولى

إن مجال هذه المقال محدود، لأنها مجرَّد مقدمة. فدور المجامع في تاريخ الكنيسة ووظيفة التقليد بُحثاً عن السنوات الأخيرة. ولذلك كان الهدف من هذه المقالة تقديم بعض الاقتراحات التي قد تثبت فائدتها في تدقيقنا في الشواهد النصيّة وفي تقويمنا اللاهوتي وفي تفسيرنا لها. والواقع أن المشكلة كنسيّة، وأن المؤرخ الكنسي يجب أن يكون لاهوتياً أيضاً وأن يورد خياره الشخصي وموقفه.

فعلى اللاهوتيين بالمقابل أن يعُوا المنظور التاريخي الواسع الذي نوقشت فيه الأمور الإيمانية والعقيدية وفُهمت، وعليهم أن يتجنبوا المفارقات التاريخية في اللغة، لأن الواجب يقتضي أن يدرسوا كلّ عصر بلغته الخاصة.

ويجب على تلميذ الكنيسة القديمة أن يبدأ بدراسة مجامع معيَّنة وأن يتناولها في وضعها التاريخي المحدَّد من دون أن يحاول إعطاء تحديد مسبق بشكل كيفيّ. وهذا ما يفعله المؤرخون. ففي الكنيسة القديمة لم تكن هناك “نظرية مجمعية” ولا لاهوت محكم عن المجامع ولا نظم قانون محدَّدة، لأن مجامع الكنيسة، في القرون الثلاثة الأولى، التأمت عند الضرورة لأهداف خاصة وفي ظروف طارئة لبحث أمور معيِّنة تعمّ الجميع. فكانت أحداثاً أكثر منها مؤسسة. والأفضل أن نستعمل عبارة غريغوري ديكس التي تنص على أن المجامع كانت:

“قبل نيقية جهازاً اقتضائياً لا مكان محدَّد له في نظام الحكم الكنسي”.

وما سلَّم به الجميع ووافق عليه في تلك الفترة هو أن اجتماع وتشاور أساقفة يمثلون كنائسهم المحلية و”جماعاتهم”، وبالأحرى يجسِّدونها، كان نهجاً صحيحاً وطبيعياً لإظهار الوحدة وتحقيقه وللاتفاق في أمور الإيمان والتنظيم. فكان الشعور بوحدة الكنيسة قوياً في العصور الأولى، على الرغم من أن هذا الشعور لم يكن قد انعكس بعد على الصعيد التنظيمي.

“فمجمعية” الأساقفة كان أمراً مسلَّماً به مبدئياً، وكان مفهوم “الأسقفية الواحدة” قد ابتدأ بالنموّ، وكان أساقفة منطقة معيَّنة يجتمعون لاختيار الأساقفة الجدد ولوضع الأيدي عليهم، وكانت أسس المنهج المتروبوليتي في طور التثبيت. لكنَّ هذه الأمور حدثت بطريقة عفوية. وظهر أن “المجامع” برزت إلى حيِّز الوجود في آسيا الصغرى أولاً في أواخر القرن الثاني أثناء الدفاع القوي ضد انتشار “النبوَّة الجديدة” أي ضد الانفجار المونتاني العنيف. وكان من الطبيعي في هذه الحالة أن تشدد الكنيسة على “التقليد الرسولي” الذي كان الأساقفة حرَّاساً له وشهوداً في رعاياهم.

وفي شمال أفريقيا تأسس نوع من النظام المجمعي في القرن الثالث، إذ وُجد أن المجامع هي الأداة المثلى للشهادة والإفصاح والإعلان عن الفكر المشترك في الكنيسة وعن الانسجام والتآلف بين الكنائس المحلِّية. لقد أصاب البروفسور جورج كريتسثمار (George Kretschmar) عندما قال في دراسته عن مجامع الكنيسة القديمة إن اهتمام المجامع الأولى الأساسي كان اهتماماً بوحدة الكنيسة: “فمنذ البدء وحتى الوقت الحاضر هناك موضوع واحد وهو الإعلان عن وحدة صحيحة وروحية في كنيسة الله”. أمَّا هذه الوحدة فكانت تقوم على وحدة التقليد وعلى الإجماع في الإيمان أكثر مما تقوم علي أي نموذج مؤسساتي.

المجمع المسكوني

بعد اهتداء الإمبراطور تغيرت الظروف. فمنذ أيام قسطنطين وبالأحرى منذ أيام ثيوذوسيوس اعترف المجمع بأن الكنيسة أصبحت تعايش الإمبراطورية المسكونية المتنصرة. إن “اهتداء الإمبراطورية” جعل مسكونية الكنيسة مرئية أكثر منها في أي وقت مضى. وهذا الاهتداء لم يضف شيئاً إلى المسكونية الأساسية والأصلية في الكنيسة المسيحية. لكن الظرف الجديد هيأ لها ظهوراً مرئياً. في هذا الظرف التاريخي التأم المجمع المسكوني الأول في نيقية وصار نموذجاً للمجامع اللاحقة.

“فوضع الكنيسة الجديد استلزم عملاً مسكونياً، لأن الحياة المسيحية لم تعد معاشة في عالم منظم على أسس إقليمية، بل في إمبراطورية شاملة… وبما أن الكنيسة خرجت إلى العالم فأصبح من واجب الكنائس المحلية أن تتعلم ألا تعيش كوحدات مستقلة (مثلما عاشت سابقاً عملياً لا نظرياً)، بل كجزء من سلطة روحية واسعة” (Eduard Schwartz).

إننا نقدر أن نصف المجامع العامة، كما دُشنت في نيقية، بأنها بمعنى من المعاني “مجامع إمبراطورية” (die Reichskonzile) وربما كان هذا الوصف المعنى الأول والأصلي للفظة “مسكوني” كما أطلقت على المجامع (Eduard Schwartz). ولا مجال هنا للبحث المطول في المشكلة الصعبة والشائكة المتعلقة بطبيعة وخاصية هذه البنية التي كانت “الكومنولث” (commonwealth) المسيحي الجديد و الجمهورية المسيحية الثيوقراطية (Res publica Christiana) التي صارت فيها الكنيسة مرتبطة بالإمبراطورية بشكل غريب، لأن هدفنا المباشر لا علاقة له بهذا الموضوع. كانت مجامع القرن الرابع ما تزال اجتماعات اقتضائية وأحداثاً فردية. وكان سطانها النهائي مستنداً إلى اتفاقها مع “التقليد الرسولي”.

فعدم وجود آية محاولة في القرن الرابع وفيما بعد لتوسيع نظرية قانونية عن “المجامع العامة” بكونها مركزاً للسلطان النهائي وبكونها ذات ونماذج معينة لإجراءات متعددة هو أمر ذو دلالة، رغم أن الكنيسة اعترفت بهذه المجامع في الواقع بأنها مكان مناسب لمعالجة مشاكل الإيمان والعقيدة ومرجع في هذه الأمور. لن نبالغ إذا قلنا أن المجامع لم تُعتبر أبداً مؤسسة قانونية، بل اعتُبرت أحداثاً اقتضائية تتجلى فيها المواهب الروحية.

فهي لم تُعتبر سلفاً بشرعية أي مجمع، بل إن الكنيسة رفضت عدداً منها، رغم قانونيتها الشكلية. يكفي أن نذكر المجمع اللصوصي الذي عُقد سنة 449. فالكنيسة اعترفت “بمسكونية” المجامع التي لها سلطة دامغة. إنها اعترفت بها فور وبعد زمن لا لأهليتها القانونية، بل لطابعها المواهبي، إذ شهدت بالروح القدس للحقيقة الموجودة في الكتاب المقدس كما سُلم في التقليد الرسولي.

لا مجال هنا لبحث “نظرية الاستلام”، لأن هذه النظرية لم تكن موجودة. فهناك رؤية إيمانية فقط. إن هانس كونغ (Hans Küng) في كتابه (Sturkturen der Kirche) “بنية الكنيسة” اقترح طريقة تساعد في فهم هذه المسألة. ورغم أن هذا المؤلف ليس مؤرخاً فإن المؤرخين يقدرون أن يطبقوا مخططه اللاهوتي على نحو مثمر. فاقترح كونغ أن يُنظر إلى الكنيسة “كمجمع” يدعوه الله نفسه إلى الانعقاد (“بدعوة إلهية”Aus göttlicher Berufung)، وإل المجامع التاريخية أي المسكونية والعامة كمجامع يدعوها الإنسان للانعقاد (“بدعوة إنسانية”Aus monschlicher Berufung)، لأنها تمثل الكنيسة بشكل حقيقي، لكنها لا تكون أكثر من ممثلة.

وتجدر الاشارة إلى أن المؤرخ الروسي بولوتوف (V.V.Bolotov) أورد منذ سنوات مفهوماً مشابها في “محاضراته عن تاريخ الكنيسة القديمة”، فقال إن الكنيسة اجتماع (ecclesia) لا ينفض أبداً. والسلطان السامي ومقدرة تمييز حقيقة الإيمان أودعا في الكنيسة التي هي “مؤسسة إلهية” بالمعنى الصحيح والدقيق للكلمة. ولكن لا يوجد مجمع و”مؤسسة مجمعية ذات حق إلهي” (de Jure Divino) إلاَّ بمقدار ما تكون صورة حقيقية وتجلياً للكنيسة. وقد نبقى في دائرة مفرغة إذا شددنا على ضمان شكلية في الأمور العقيدية، لأن هذه “الضمانات” غير موجودة ولا يمكن إبرازها مسبقاً. فبعض “المجامع” كان مخفقاً، لأنه لم يكن سوى اجتماع غير شرعي (Conciliabula) وقع في الخطأ.

ولذلك رُفضت هذه المجامع فيما بعد. إن تاريخ المجامع في القرن الرابع مفيد جداً في هذا المجال. وما أعلنته المجامع لم تقبله الكنيسة و ترفضه على أساس شكلي و”قانوني”. فحكم الكنيسة كان انتقائياً إلى أبعد الحدود. إذن، لم يكن المجمع فوق الكنيسة. فهو على وجه التحديد “تمثيل” لها. وهذا يُفسر سبب عدم احتكام الكنيسة القديمة إلى “السلطان المجمعي” بشكل مطلق (in abstracto) وعام، فهي احتكمت دائماً إلى مجامع خاصة وبالأحرى إلى “إيمان” هذه المجامع وشهادتها.

نشر الأب كونغار (Yves Congar) مقالة جيدة جداً عن “أولوية المجامع المسكونية الأربعة الأولى” أورد فيها شواهد مهمة. فأولوية نيقية وأفسس وخلقيدونية كانت في تحديداتها العقيدية، مما اعتبره الجميع تعبيراً صادقاً وكافياً عن حقيقة الإيمان الذي أودع سابقاً في الكنيسة. إن التشديد لم يكن هنا على السلطان “القانوني”، بل على الحقيقة. وهذا يقودنا إلى المسألة الحاسمة والمعقدة وهي ما هي أفض مقاييس الحقيقة المسيحية؟

المسيح مقياس للحق

إنه لا يوجد جواب سهل عن هذا السؤال. لكن، في الواقع، هناك جواب سهل جداً: المسيح هو الحق. فمصدر الحق المسيحي ومقياسه هو الإعلان الإلهي في بنيته المزدوجة وتدبيره المضاعف. مصدر الحق هو كلمة الله. هذا الجواب أعطي بسهولة وقُبل في الكنيسة القديمة بشكل عام، مثلما يُقبل في مسيحية هذا العصر المنقسمة. لكنَّ هذا الجواب لا يحلّ المشكلة.

والحق، أنه كان يُقوَّم ويُفسر بطرق مختلفة إلى حدّ التفاوت الجذري. وعنى فقط أن المشكلة انتقلت خطوة أخرى وبرز سؤال جديد وهو كيف يجب أن نفهم الإعلان؟ إن الكنيسة الأولى لم تشكّ في “كفاية” الكتاب ولم تحاول أن تتجاوزه، بل ادَّعت دوماً أنها لم تتجاوزه. لكن المسألة التفسيرية برزت ابتداء من العصر الرسولي بروزاً حادّاً. فما هو المبدأ التفسيري الصحيح الذي كان يُتبع؟ إننا لا نجد سوى جواب الاحتكام إلى “إيمان الكنيسة الذي هو إيمان الرسل وبشارتهم، أي إلى التقليد الرسولي. فالكتاب لا يُفهم إلاَّ في الكنيسة، كما أكَّد أوريجنس، وكما أكَّد القديس إيريناوس وترتليان قبله. كان الاحتكام إلى التقليد احتكاماً في فكر الكنيسة (phronrma)، وكان منهجاً لاكتشاف الإيمان المسلَّم به دائماً ومنذ البدء (semper creditum) وتثبيته.

كانت ديمومة الإيمان المسيحي إشارة واضحة إلى حقيقته وأمارة لها، حيث لا مجال للتجديد والأفكار المبتدعة. ويمكن أن تُبرهن على نحو ملائم ديمومة إيمان الكنيسة المقدسة من شهادات الماضي.

ولذلك يُستشهد عادة “بالقدماء” في المباحثات اللاهوتية. ولكن يجب أن تُستخدم “حجة القِدَم” بشيء من الحذر، لأن الرجوع الاتفاقي إلى الأزمنة القديمة والاستشهاد العرضي بمؤلفين قدماء قد يكونان غامضين ومضللين. وهذا الأمر فُهم فهماً تاماً أيام الجدل الكبير حول المعمودية في القرن الثالث، عندما أثيرت مسألة شرعية “العادات القديمة” وسلطانها. فترتليان أكد أن العادات (consuetudines) في الكنيسة يجب أن تُفحص تحت ضوء الحقيقة، لأن “سيدنا المسيح لم يظهر نفسه عادة وعرفاً، بل حقيقة” (في غطاء العذارى 1، 1).

والقديس كبريانوس استعمل هذه العبارة ومجمع قرطاجة الذي عُقد سنة256 تبناها. ولعلَّ “القدم” في ذاته يمكن أن يكون خطأ متأصلاً “لأن القِدَم بلا حقيقة خطأ قديم متأصل” كما قال القديس كبريانوس، (الرسالة 74، 9). وأوغسطين أيضاً استخدم العبارة نفسها فقال “يقول الرب في الإنجيل: أنا هو الحق، ولم يقل : أنا هو العادة” (في المعمودية 3، 6، 9).

“فالقِدَم” في حدّ ذاته لا يكون حقاً بالضرورة مع أن الحق المسيحي كان فعلياً حقاً “قديماً”، ولذلك قاومت الكنيسة كلّ البدع. أمَّا الهراطقة وعلى الأخص العرفانيون فكانو ومن استخدم البرهان المرتكز على التقليد. وهذا ما دفع القديس إيريناوس إلى إحكام مفهومه الخاص عن “التقليد” الذي يقاوم “التقاليد” الخاطئة التي أوردها الهراطقة والتي كانت غريبة عن فكر الكنيسة. فكان لا بد للاحتكام إلى “القدم” أو “التقليد” أن يكون انتقائياً وتميزياً، لأن بعض “التقاليد” التي تعلل بها الهراطقة كانت خاطئة.

فيجب على المرء أن يبحث بدقة عن “التقليد الحقيقي”، الذي قدر أن يرجعه إلى سلطان الرسل والذي يثبته ويؤكده إجماع (consesio) الكنائس. لكن لا يكتشف هذا الإجماع بسهولة، لذلك بقيت بعض الأسئلة مطروحة. أما مقياس القديس إيريناوس فكان سليماً وصحيحاً: التقليد هو التقليد الرسولي الجامع. وأوريجنس حاول في مقدمة كتابه “المبادئ” أن يضف غاية “الاتفاق” القائم الذي كان ضرورياً وإلزامياً بالنسبة إليه، فأورد مجموعة من النقاط المهمة التي تحتاج إلى مزيد من الدرس.

فكانت هناك تقاليد محلية تختلف في اللغة والنظام حتى ضمن الشركة الدائمة في الإيمان و”القدسات” (in sacris). يكفي أن نذكر الخلاف الفصحي بين روما والشرق، حين برزت مشكلة سلطة العادات القديمة. ويجب أيضاً أن نذكر الصراع الذي دار بين قرطاجة وروما والصراع الذي دار بين الإسكندرية وإنطاكية الذي بلغ قمته المأساوية وطريقه المسدود في القرن الخامس. ففي هذا العصر من الصراع اللاهوتي الحاد احتكمت جميع الأطراف إلى التقليد و “القدم”. ولذلك تراكمت على كل الجوانب “سلاسل” من الشهادات القديمة.

فكان يجب أن تُفحص بدقة هذه الشهادات على أسس تتجاوز مبدأ “القدم” وحده. فبعض التقاليد المحلية الليتورجية واللاهوتية طرحها جانباً ونبذها سلطان الإجماع (consensus) “المسكوني”. ففي مجمع أفسس وقعت مجابهة حادة بين التقاليد اللاهوتية المختلفة، فانشطر إلى اثنين – مجمع القديس كيرلس وكنيسة روما (المسكوني) ومجمع الشرق. وقد تمت المصالحة لكن التوتر بقي قائماً. وكان أمر الفصول الثلاثة الحالة الأكثر إثارة في شجب تقليد لاهوتي قديم ومعتبر، وإن كان محلياً. فأثير آنذاك سؤال مبدئي وهو إلى أي حد كان إنكار إيمان الذين رقدوا بسلام واتحاد بالكنيسة شرعياً؟ قام جدل عنيف حول هذه القضية، وخاصة في الغرب، وأعطيت براهين قوية ضد العودة إلى الأحداث الماضية وضد إعطاء حكم فيها.

معنى الاحتكام إلى الآباء

لوحظ أن الاحتكام إلى القدم تتغير وظيفته وخاصيته مع مرور الزمن. ففي أيام القديس إيريناوس أو ترتليان كان الماضي الرسولي قريباً وحاضراً في الذاكرة البشرية. والقديس إيريناوس سمع في شبابه تعاليم القديس بوليكربوس الذي كان تلميذ مباشراً ليوحنا اللاهوتي. وهذا الجيل كان الجيل الثالث بعد المسيح. فذكرى العصر الرسولي كان لا يزال نضراً، ومجال التاريخ المسيحي كان لا يزال قصيراً ومحدوداً. في ذلك العصر المبكر دار الاهتمام حول الأسس الرسولية وحول الإعلان الأول للبشارة (Kerygma).

وهكذا عنى التقليد آنذاك “النقل” أو “الإبداع”. وكانت مسألة النقل الدقيق بسيطة نسبياً في فترة تزيد على قرن كامل وخاصة في الكنائس التي أسسها الرسل أنفسهم. فاتجه الانتباه إلى لوائح التعاقب الرسولي (كما عند القديس ايريناوس وايسيبيس) التي كان جمعها سهلاً. لكن مسألة “التعاقب” ظهرت أكثر تعقيداً في الأجيال اللاحقة الأكثر بعداً عن العصر الرسولي.

وفي هذه الظروف الجديدة صار انتقال التشديد من مسألة “الرسولية” الأصلية إلى مسألة حفظ “الوديعة” الإيمانية طبيعياً. وصار التقليد يعني “انتقالاً” أكثر منه تسليماً. وصارت مسألة “التعاقب” بمعناها الواسع والشامل ملحّة جداً. فبرزت مسألة الشهادات الصادقة. في هذا الظرف أُثير ولأول مرة سلطان الآباء بشكل رسمي: هم كانوا شهوداً لديمومة البشارة (Kerygma) وأصالتها كما انتقلت من جيل إلى جيل. ولفظتا الرسل والآباء تقارنتا بشكل عام عند استخدام حجة التقليد في القرنين الثالث والرابع. وكان الرجوع المزدوج إلى الأصل وإلى الحفاظ المستمر والثابت عليه ضامناً لأصالة الإيمان. أما الكتاب فاعتُرِف به رسمياً أساساً للإيمان بكونه كلمة الله وكتاب الروح. لكن بقيت مشكلة تفسيره الصحيح. ولذلك استُشهد بالآباء والكتاب معاً أي بالبشارة (Kerygma) والتفسير (exegesis).

كانت عبارة الرجوع “إلى الآباء” أو الاحتكام إليهم علامة مميزة وبارزة في البحث اللاهوتي زمن المجامع المسكونية ابتداء من مجمع نيقية. لكن اللفظة لم تُحدد بشكل رسمي، مع أن بعض الكتّاب الكنسيين الأوائل استخدموها أحياناً بشكل متفرق. فكانت تشير غالباً إلى معلّمي الحقبات السابقة وقادتها المسيحيين. ومن ثم أصبحت تدريجياً لقباً للأساقفة، لأنهم يُقَامون معلِّمين للإيمان وشهوداً له. بعد ذلك أُطلقت بشكل خاص على الأساقفة الأعضاء في المجامع. ما يجمع كلّ هذه الحالات كان المهمة التعليمية.

“فالآباء” هم اللذين نقلوا ونشروا العقيدة القويمة وتعليم الرسل، فكانوا قادة في التعليم المسيحي والتوجيه. بهذا المعنى أُطلقت بقوة على الكتّاب المسيحيين الكبار. ويجب أن نتذكر أن الكتيِّب الرئيسي، ولعله الكتيِّب الأوحد، في الكنيسة القديمة عن الإيمان والعقيدة كان تحديداً الكتاب المقدس. ولذلك اعتبر المفسِّرون المشاهير للكتاب المقدس “آباء” بالمعنى البارز. كان “الآباء” معلِّمين بالدرجة الأولى (didascali، doctores)، بل كانوا معلِّمين بمقدار ما كانوا شهوداً (testes). لكن يجب أن نميِّز بين هاتين الوظيفتين، رغم أن كل وظيفة منسوجة مع الأخرى. “فالتعليم” كان مهمة رسولية: “علِّموا جميع الأمم”. وفي هذا الالتزام يتأصل “سلطانهم”: فهو في الواقع سلطان حمل الشهادة. هنا يجب أن نشير إلى نقطتين مهمتين:

أولاً: إلى أن عبارة “آباء الكنيسة” توكيداً واضحاً فيه شيء من الحصرية، لأنهم لم يتصرفوا كأفراد فقط، بل كرجال كنسيين (viri ecclesiastice على حد تعبير أوريجنس المفضّل)، بالنيابة عن الكنيسة وباسمها. فهم الناطقون باسم الكنيسة ومفسِّرو إيمانها وحافظوا تقليدها وشهود حقيقتها وإيمانها ومعلِّمون بارزون (magistri probabiles على حد تعبير القديس فكنديوس) وعلى هذا الأساس يقوم سلطانهم. وهو يرجعنا إلى مفهوم “عرض” الإيمان. أشار G.L.Prestig بحق إلى “أن دساتير الكنيسة الإيمانية انبثقت من تعليمها. وأن تأثير الهراطقة هو الذي جعل الدساتير القديمة موثوقة أكثر مما كانت سبباً في خلق دساتير جديدة.

وهكذا كان الدستور النيقاوي الشهير -والذي أصبح أهم دساتير الإيمان- نسخة جديدة عن اعتراف إيمان كان يستعمل في فلسطين. وهناك حدث أكثر أهمية يجب أن نتذكره دائماً وهو أن العمل العقلي الأصيل والفكر التفسيري الحي لم تقدمه المجامع التي أصدرت دساتير الإيمان، بل المعلِّمون اللاهوتيون الذين قدَّموا وفسرَّروا الصيغ الإيمانية التي تبنتها المجامع. فتعليم نيقية، الذي صار موضوع احترام وثقة، يمثِّل أفكار المفكِّرين العمالقة الذين جاهدوا طوال مئة سنة قبل هذا المجمع وطوال خمسين سنة بعده”.

كان الآباء الملهمين الحقيقين للمجامع في حضورهم وغيابهم (in absentia)، وحتى بعد انتقالهم إلى الراحة الأبدية. لذلك أكَّدت المجامع أنها “تابعة للآباء القديسين”، كما قال مجمع خلقيدونية.

ثانياً: كان إجماع الآباء (consensus patrum) يعوّل عليه إذ لم يعوّل على آرائهم الخاصة التي يجب مع ذلك ألا ننبذها بسرعة وتهور-وهذا الإجماع كان أكثر من اتفاق عملي بين الأفراد. فالإجماع (consensus) الحقيقي والموثوق به عَكَسَ فكر الكنيسة الجامعة. وهذا النوع من “الإجماع” رجع إليه القديس ايريناوس عندما أكّد أن قدرة قادة الكنائس في التعبير وعجزهم عنه لا يقدران أن يؤثرا في تماثل شهادتهم، لأن “قوة التقليد” (traditionis virtus) كانت دائماً وفي كلّ مكان هي نفسها (ضد الهراطقة 1، 10، 2).

فبشارة الكنيسة تبقى هي هي “مستمرة وثابتة ومتماثلة” (Constans et aepualiter perseverans) (المراجع نفسه 3، 24، 1). إن “الإجماع” الحقيقي يظهر ويعلن عن التماثل الدائم في إيمان الكنيسة (aepualiter perseverans) (*).

تقوم السلطة التعليمية في المجامع المسكونية على عصمة الكنيسة، لأن السلطة العليا منوطة بالكنيسة التي هي عمود الحق وأساسه. وهذه السلطة ليست قانونية بالمعنى الدقيق للفظة، مع أن الأحكام القانونية والتشريعات يمكن إلحاقها بالقرارات المجمعية التي تتعلق بالإيمان. فهي سلطة مواهبية تقوم على مؤازرة الروح القدس: “فظهرت حسنة للروح القدس ولنا”.

________________________________________

(*) “تنطلق الروح التي تحافظ على تقليد الكنيسة مباشرة من موقفها الأساسي المتمحور حول المسيح. ومن هذا الموقف خرجت الكنيسة لتقاوم طغيان الشخصيات القيادية وطغيان المدارس والاتجاهات، لأن الوعي المسيحي والبشارة المنقولة من المسيح يظهران من خلال هذه المدارس مضطربين ومهدّدين. والكنيسة لم تتردّد في أن تتخطّى بنفسها أولادها الكبار أمثال أوريجنس وأوغسطين وحتى توما الأكويني نفسه. فلا التقليد ولا التشبّث بأرض التاريخ ولا المعطيات المسيحية الأولى ولا الجماعة الحيّة الدائمة هي التي يجب أن تحمل رسالة المسيح، بل التفكير الخاص والخبرة الصغيرة والأنا الوضيعة عند الناس في كلّ مكان. ولذلك عبّرت الكنيسة عن إبسالها… فما تاريخ البشارة سوى ثبات أمام شخص المسيح وتنفيذ ملحّ لوصيته. ليكن المسيح وحده معلّمكم”.

في الواقع إن هذا المقطع المحزن هو إعادة صياغة للفصل الأول من كتاب “Commonitorium” للقديس فكنديوس الذي يميّز فيه بين فكر الكنيسة المشترك وبين الآراء الخاصة عند الأفراد:

“Vero, quamquis ille sanctus et doctus, quamvis episcopus, quamvis contessor et martyr, praeter omnes aut etiam contra omnes senserit”.